進学を機に奈良からしばらく離れていたが、「特別授業・河瀨監督」に惹かれ、数年ぶりに奈良ひとまち大学の授業に申し込んだ。

実はきちんと河瀨作品を見たことないのだけれど大丈夫かな・・・との不安は、開口一番、監督の柔らかな奈良弁で打ち砕かれた!

お水取りの話から始まり、出身校などのローカルトークで、一気に身近になる。

「二月堂とか、平城宮跡とか、原生林とか、歩きながら脚本を考えます」

「夕陽が見える街が好きなんです」

なぜかこんな言葉を聞く度に、涙腺が緩んでしまった。

忘れかけていた奈良の風景が、河瀨監督の言葉と共に流れ込んでくる。

映画業界は全然お金にならないという。

興収の半分は映画館の取り分で、残りは配給会社が出資者に分配するから、出資していない監督は働いている時のお給料分だけ・・・。

「映画業界にもっと希望を持って欲しい」と始めたのが「なら国際映画祭」だそうだ。

2年に1度開催されており、なんと今年で5回目、10周年!

前々から「なぜ奈良で映画祭?」と思っていたが、こういう経緯があったと知って興味を持った。

いくつか短編映像作品をエピソードとともに紹介してくださった。

役者さんや地元の人に対する愛の溢れた語り口から、きっと河瀨監督は“人” のひとなんだろうなあと感じた。

人との繋がりを大切にしているから、周囲の人が河瀨監督の魅力に引き込まれ、どんどん表現の世界が広がっていく。

そんな風に思えた。

講義終了後、早速散歩した。

ゆっくり歩くと、今まで気にも留めていなかった景色がよく見えて、心が満たされていった。

河瀨監督、本当にありがとうございました。

河瀨直美監督が、有名になった今もなぜ奈良を活動拠点とされているのかや、作品を通して感じる奈良の魅力など、とても楽しく見て聞かせてもらえました。

印象に残ったのは、監督や俳優などの立場の概念を超えて、人と人との繋がりを本当に大事にされていて、だからこそ他に流されず純粋にありのままの奈良を世界に発信したい、ということ。

そのように監督は話されてないですが、そんな思いが聞く側として感じられました。

自分の思いをできる限りそのまま伝えようと言葉を非常に大切に選びながら話されている姿は、表現者としてのこだわりが表れていて刺激を受けました。

普段あたりまえに生活している奈良の魅力を改めて感じることができ、充実した時間を過ごせました。

ありがとうございました。

2018年3月3日、授業「手紡ぎ手織りの麻織物、奈良晒 ~古き良き手仕事の魅力を発信~」に参加しました。

奈良晒って、奈良のお土産物屋さんでたまに見かけるけど、結局のところ、いわゆる伝統産業で、発展性がなく衰退していく運命にあるんやろなぁ。

これは、この授業を受けるまでの奈良晒に対する私の偽らざる印象です。

私はこれまで、県外や海外の知人等へのお土産用に奈良晒を使用した商品を購入したことが何度かありましたが、そもそも、奈良晒について、その歴史から現在の取組にいたるまで、ほとんど知りませんでした。

しかし、今回の講師、江戸時代末期に創業された奈良晒織元「岡井麻布商店」の6代目で、2003年に開業した直営店「麻布おかい」の店長である岡井大祐さんから、奈良晒への熱い思いとチャレンジ精神にあふれるお話をお伺いして、奈良晒、ひいては伝統産業に対する私の印象や考え方が一変しました。

まず、奈良晒の歴史ですが、江戸時代の初期から中期には、幕府御用達品にも認められた最高級ブランドであり、全国屈指の生産量を誇り、奈良町の住人の約9割が奈良晒産業に何らかの関わりを持っていたそうです。

当時の奈良町が、絹織物の西陣に勝るとも劣らない麻織物のまちとして発展していたことは、本当に大きな驚きでした。

ただ、その後、独占的地位に甘んじて販路の拡大や品質の向上の努力を怠ったことや、排他的な同業組合の弊害が原因で衰退の一途をたどるのは、奈良県民にとっては、現代にも通じる痛い教訓に思えました。

そして、岡井さんの取組についてですが、既成概念にとらわれずに、新たな感性・視点で、奈良晒という伝統産業に変化を起こし、また、独自のブランドを確立させようと挑戦されていることに強く感銘を受けました。

それは、伝統を軽視しているのではなく、むしろ、奈良晒に愛着や敬意を持ち、伝統の核心的部分を将来に継承していきたいとの思いからであることが十分に伝わってきました。

岡井さんの取組の素晴らしいところは、異業種の方やお客さんとの交流を大切にされているところにあると思います。

たとえば、奈良県庁の奈良ブランド開発支援事業である「TEIBAN展」に参加し、多様な業種の方と勉強会を開き、県内だけでなく首都圏での展示会に共同で出展することで、発想を広げ、決まった答がないものに対して自分で考える力を身につけようとされています。

また、店舗での対面販売でお客さんから直接意見をもらうことにより、作り手の思いだけの自己満足的な商品にならないよう意識されているそうです。

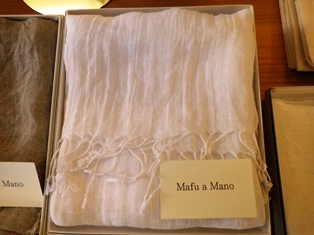

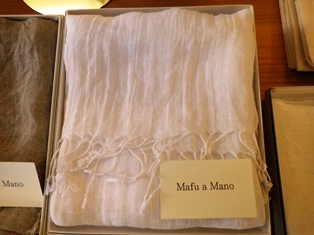

岡井さんが手がける商品は、創意工夫をこらした個性的なものから、麻本来の特性や質感にこだわったものまで、実に多種多様ですが、奈良が誇る伝統技術を活かしつつ、新しい感覚で現代の私たちのニーズや嗜好にもあった魅力的なものとなっていると思います。

奈良晒をはじめとする伝統産業の多くは、採算が合わなかったり、担い手が減少するなど厳しい状況にあることは否定できませんが、携わる「ひと」の熱意や工夫、行政をはじめとする「まち」の支援や協力等により、まだまだ進化し続け、地域活力の源泉になり得るということを、この奈良ひとまち大学の授業を通じて認識することができました。

岡井さんには、これからもますますご活躍されることを期待しています。

そうそう、授業の途中で、岡井さん自ら、麻製のフィルターを使ってコーヒーを入れてくださいました。

一般的な紙製フィルターとは違った風味になり、とてもおいしくいただきました。

岡井さん、奈良ひとまち大学のスタッフの皆さん、本当にありがとうございました!

私は昨年東京から奈良に引っ越してきました。

約半年経つものの、奈良に関してはまだまだ初心者です。

奈良を知るのにうってつけの奈良ひとまち大学。

これまで2回授業に参加しています。

今回の授業「手紡ぎ手織りの麻織物、奈良晒~古き良き手仕事の魅力を発信~」の案内がひとまち大学のメルマガで届きました。

我が家のキッチンでは、正倉院宝物柄が「奈良らしい」からと、転居後初めて訪れたお店で購入した布巾を使っています。

その布巾を作られている麻布おかいさんでの授業と知り、参加しました。

教室である麻布おかい 奈良店に入ると、沢山の布巾が綺麗に置かれていました。

主婦にとって、キッチン用品の1つである布巾は切っても切れないものです。

ですから、蚊帳の布巾の話は興味深かったです。

岡井店長の話では

「蚊帳というと一般的なイメージは麻。でもそれだけでなくレーヨンと綿もある。」

「レーヨンはその響きから化学繊維だと思われがちだが、実は木の再生繊維である。」

「麻にはコシがある。」

「綿、レーヨン、麻、どの布巾を使うかは「好み」でよい。」

「麻の布巾は今からはハンカチとして使って欲しい。」

との事。

家では何となく綿の布巾ばかりを使っていましたが、麻もレーヨンも試してみたくなりました。

布巾1枚買って使うのも、楽しく選べそうです。

また、奈良晒の話から、私の麻に対するイメージがだいぶ変化しました。

私は夏になるとよく麻のシャツを着たりスカートを履いたりします。

麻の服はひんやりしており、肌についてもさらりとするので、肌がベタつく夏でも着心地が良いからです。

ですから麻の服は夏に着るイメージ。

アパレルでも夏になるとこぞって麻の服を売っていたりします。

でも、実は冬にこそ麻の服を着て欲しいとの事。

保湿も蓄熱効果もあるので麻の服を冬に着るととても温かいのだそうです。

「和」のイメージが強い麻。

麻布おかいさんでは、そのイメージを変えるのに、手織りの麻で「洋」の物・コーヒーフィルターを作られています。

そのフィルターで入れたコーヒーを美味しくいただきました。

ご馳走様でした。

今回の授業では「イメージに固執せず、意識を変えると色々と楽しめる。」という事が学べました。

岡井店長、素敵なお話をありがとうございました。

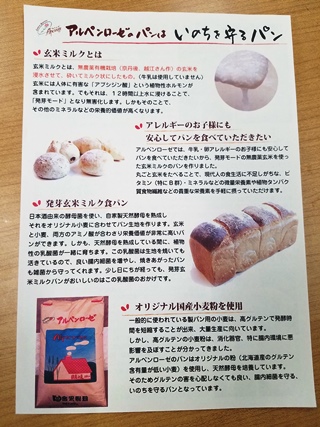

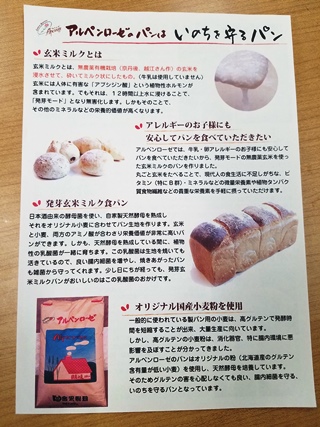

先生ご自身が中学生の頃にパン作りを始めたと伺い、そんなに熱意のこもったパンはどんなパンなのか知りたくて授業に申し込みました。

実際の授業は想像以上に濃い内容で、パンだけでなく小麦はじめ穀物のことや栄養バランスについてまで深いお話を伺えて、自身の食生活を考える貴重な機会となりました。

スイーツから始めたお店をより食事に近いものを、とのお考えからパン屋さんに移行されたというお話にも、先生の真摯な姿勢がうかがえました。

先生が石窯作りからご自身で取り組まれ、身体のことを考えて作られたパンはどれもとてもおいしかったです。