1975年 愛知県豊田市生まれ。

京都大学大学院理学研究科博士課程在学中に第42次日本南極地域観測隊越冬隊に地学隊員として参加。

2005年 博士課程修了後、株式会社モンベル入社、2015年まで勤める。

その間、2006年から2度目の南極越冬隊へ。

2011年から東日本大震災被災地の支援活動実施。

その後、防災士資格を取得、NPO法人奈良県防災士会所属。

2015年から伊賀ベジタブルファーム株式会社勤務。

「まち歩きと演劇で、商店街を元気に!~飛び出せ、ショウテンガイエイト!!~」

「ゲストハウスが案内する、冬の奈良~奈良を感じるディープな時間~」は、

定員に空きがあるので、参加申込を先着順で受付します。

定員に達し次第締め切りますので、参加申込はお急ぎください!!

詳しくはこちら→

「まち歩きと演劇で、商店街を元気に!~飛び出せ、ショウテンガイエイト!!~」

https://nhmu.jp/class/24874

「ゲストハウスが案内する、冬の奈良~奈良を感じるディープな時間~」

https://nhmu.jp/class/24889

海外での調査活動

1989年

ユネスコ・コンサルタントとして

ラオスのワット・プーにて発掘調査を指導

1991年以降

カンボジア、ベトナムで遺跡の発掘調査に関わる

1993年~1995年

ユネスコ・コンサルタントとして

ミャンマーでパガン遺跡群保存計画作成に参加

1991年~2013年

アンコール遺跡群の内、バンテアイ・クデイ寺院で発掘調査を指導

2004年~2014年

ベトナム、タンロン遺跡の調査・研究に助言

専門

日本建築史、東南アジア建築史

著書

『宿場と本陣』1990

『なら・まち・みらい』1992

『描いて学ぶ』2006

『建物の痕跡をさぐる』2010

その他

2009年11月 カンボジア王国からサハメトリ勲章を授与される

●レポーター:桜井市在住 よっしぃさん

1月30日、久しぶりに授業を受けさせていただきました。

小さいころから水木しげるさんの本を読んでいたほど、妖怪は好きでしたが、妖怪書家なる方がいることを授業内容で知り、どういった方なのかという興味から参加することになりました。

教室である奈良町資料館に集合し、まずは館長さんの南さんによる、ならまちについてと資料館内に保存してある道具について、クエスチョンコーナーなどがありました。

今も普通に使っているものが、電気のない時代だとこうなるのか!など、昔の人々の知恵を学ぶことができました。

そして、いよいよ本番!

狭い階段を登り、資料館の3階へ。

畳の上にビニールシートが敷かれ、机の上には半紙と硯。

学生の頃を思い出させてくれましたが、今回は書道ではありません。

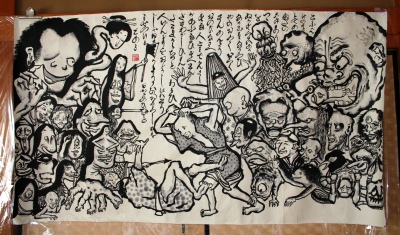

部屋の壁には妖怪画がたくさん。

大きな白い半紙も壁に貼ってありました。

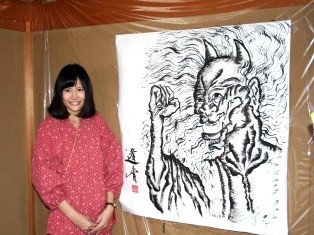

学生の皆さんが座り、今回の先生である逢香さんが登場!!

逢香さんの印象は、A○Bにいそうな可愛らしい女性。

学生の皆さんは硯を刷りながら逢香さんの自己紹介やお話を聞きました。

逢香さんは卒業間近の現役大学生だそうです。

また、前日にテレビにも出演されていたので、その話題で盛り上がっていました。

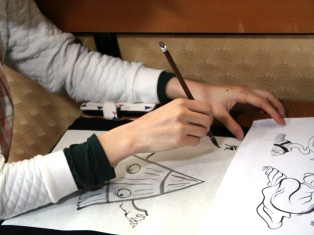

墨ができあがったので、用意されていた妖怪画や動物画の手本を見ながら半紙に絵を描いていきます。

文字を書いたことはありますが、絵を描くのは初めてで、ドキドキしました。

私は絵も下手な上、筆がうまく扱えず、苦戦していました。

学生さんが描いている間、壁に貼ってあった大きな半紙に逢香さんも太い筆で妖怪画を描いていってくださっていました。

霧吹きに墨を入れ、吹きかけると幻想的な図柄になったりするなど、筆だけでなく、いろいろな技法があるんだなと感心しました。

何枚か練習したあと、いよいよ本番。

皆さん、色紙に今日一番の絵を描きました。

逢香さんの大きな妖怪画も完成。

迫力のある鬼でした!

久しぶりに墨の匂いを嗅ぎながら、半紙に妖怪画を描くという、変わっていましたが、楽しい時間を過ごさせていただきました。

ひとまち大学に興味を持っていた友人が喜んでくれたことも嬉しかったです。

また、いろんな授業に出てみたいです。

●レポーター:奈良市在住 みなぎりん さん

当日は、春日大社の祓戸神社から始まり、その他色々な神社や建物、御本殿を巡って説明を受け、光の灯った灯籠も見させていただきました。

そして、メインは大祓詞。

春日大社では、毎年6月と12月に大祓式があります。

しらずしらずのうちに身についてしまった罪や穢れを祓い去り、6月は無事に夏を乗り越えられるように、12月は清らかな心で新年を迎えられるように、という願いを込めて行う神事です。

この神事では、人型の紙に自分の名前を書いて、そこに息を吹きかけ、川に流すことで罪や穢れを祓うこともします。

紙は人型だけでなく、二輪車や車の形もあるそうです。

まず私たちは、大祓詞を唱える前と後に行う拍手とお辞儀の仕方を学び、罪というものは包む身(“つ”つむ”み”)という意味で、日常的なこと、アリを踏んでしまったとか、きっと車で知らずに生き物を殺しているだろうとか、ありとあらゆる、考えたらきりがない罪のこと、穢れとは神さまの気を枯らしてしまうものであることを学びました。

これらを踏まえた上で、背筋を伸ばして正座をし、大祓詞を5回、続けて唱えました。

唱える前に二礼二拍手、5回唱え終わった後に二拍手二礼を行いました。

そして、手を合わせ、神さまからの御加護、日常の感謝などを思い浮かべ、静かに瞑想をしました。

この大祓詞を唱えた後は、なんだかとてもスッキリした気分になりました。

40分以上正座をしていたので足の感覚は無くなっていましたが、そんなことよりも本当に自分の心が洗われたと感じることができました。

今回、唱えている内容をあまり理解せずに唱えましたが、家に帰って意味をじっくり読み返してみると、この大祓詞は物語からなっていて、色々な神さまに自分の託した罪・穢れが吸収されていき、最終的には地面の奥深くに吸い込まれるという内容でした。

この大祓詞は、家でもお仏壇やお札の前で、毎日1回でも唱え続けることでより効果があるそうです。

私の家にはお仏壇やお札はありませんが、この大祓詞の内容を理解した上で、これから毎日唱えようと思っています。

今回、奈良ひとまち大学でたくさんのことを学び、自分の良い経験・知識になりました。

最後に、今回教えてくださった奈良ひとまち大学のスタッフ、春日大社の方々に深く感謝を申し上げます。

ありがとうございました。