年末年始休業日のお知らせ

年末年始休業日のお知らせ

変勝手ながら、2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)を休業日とさせていただきます。

お問い合せメールは上記期間も受付しておりますが、回答は2023年1月4日(水)以降になりますので、ご了承ください。

2022年も奈良ひとまち大学 を応援してくださり、ありがとうございました!

授業一覧はこちら→ https://nhmu.jp/category/class

年末年始休業日のお知らせ

変勝手ながら、2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)を休業日とさせていただきます。

お問い合せメールは上記期間も受付しておりますが、回答は2023年1月4日(水)以降になりますので、ご了承ください。

2022年も奈良ひとまち大学 を応援してくださり、ありがとうございました!

授業一覧はこちら→ https://nhmu.jp/category/class

●レポーター:大和郡山市在住 あかみどり さん

奈良ひとまち大学の授業「キャンドル屋さん誕生秘話 ~奈良の魅力をキャンドルに詰めて~」を受講いたしました。

最近焚き火を行う機会が多く、火を見ることに関心を持つようになったので、キャンドルならば手軽かつ安全に火を楽しめるのでないかと期待しつつ会場に向かいました。

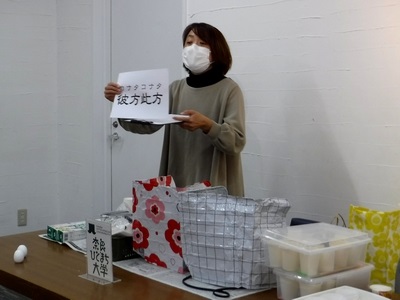

講師は、キャンドルショップ「canata conata(カナタコナタ)」を営む小林理絵さん。

自営業の方、特に創作系のお店を営んでいる方は幼い頃からのこだわりがあって開業するようになったというイメージがありましたが、小林さんは昔からキャンドルが好きでどうしてもキャンドルショップをやりたいと考えていた、というわけでないそう。

ご本人は「いきあたりばったりというか成り行きというか、そういう流れでここまで来た」という風にお話ししておりましたが、その時興味持ったことにすぐさま挑戦できる気概に感嘆しつつ、興味深くお話を聞かせてもらいました。

今はまだキャンドルに飽きておらず楽しんで製作しているが、もしかしたらいきなり別のことが琴線に触れてそっちにのめり込むかもしれないといった話もとても印象深かったです。

小林さんの来歴を聞いた後は、いよいよキャンドル作りです。

鹿やパンダ、猫など、予め用意されている見本の動物たちの中から好きなものを選んで作ります。

私は、せっかく奈良にいるのだからやはり鹿だろうと鹿にしました。

まずは小林さんから溶かしたロウを入れた紙コップをいただき、それをかき混ぜて冷まします。

ある程度冷めて触れるようになったら、ラップに移し替えて手で丸の形に成型していきます。

これが顔兼身体のボディになります。

綺麗な丸にするのが非常に難しく、どうしてもボコボコした形になってしまいました。

また、ひび割れも多発し、自分の不器用さを改めて実感しながらの作業が続きました。

ボディが完成しましたら、手や耳や口などのパーツを作り、ボディにくっつけていきます。

また、鹿なのですからツノを忘れるわけにはいきません。

鹿らしいツノを作製するのに四苦八苦し、ここが一番苦労しましたが、小林さんからその場でツノだけの見本を渡していただいたことや、同じ机で作業していた方が巧みなツノを作っており、それを参考にできたこともあって、最終的には満足できるツノが作れました。

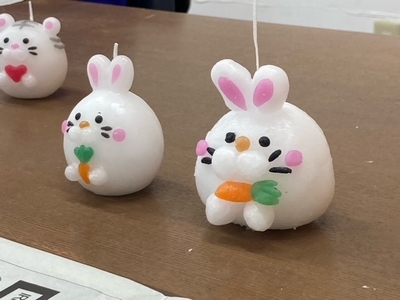

授業終了後は、小林さんのお店に移動し、そちらでも作品を見せていただきました。

お店に置かれているキャンドルは形も複雑ながら、しかし滑らかに美しく作られていました。

自分で作ってみると、いかにプロの腕が素晴らしいかがよく分かります。

楽しい体験をさせていただき、本当にありがとうございました。

自分で作ったキャンドルはまだ使えないので、しばらくは置物として楽しませていただきます。

●レポーター:東大阪市在住 うさみみ さん

12月25日(日)クリスマス当日、餅飯殿センター街にあるコムズギャレにて、「キャンドル屋さん誕生秘話 ~奈良の魅力をキャンドルに詰めて~」を受講してきました。

講師は、ならまちでキャンドルショップ「canata conata(カナタコナタ)」を営む小林理絵さんで、起業されるまでのお話や店名の由来など、どれも楽しいお話でしたが、特に、順調だったカフェからキャンドルショップへ移行されたきっかけが、カフェのお客様の「ならまちはカフェばっかりだね」の一言だったというお話はとても印象深かったです。

そこから、何か作ってみようとご自身で描かれた鹿のイラストを立体的にできるものは何かと試行錯誤された末、キャンドルに辿り着かれたそうです。

小林先生の楽しいお話の後は、いよいよキャンドル作りです。

かわいい見本の動物さんたちの中から好きなものを選んで作ります。

私は来年の干支にちなんでうさぎにしました。

まずは、メインの顔と体を作ります。

溶かしたロウを紙コップの中でかき混ぜながら冷ましたら、ラップに移して包み、ラップの上から手で押し固めて形を整えます。

型を使わず自分の手で丸める作業が難しく、ヒビもできてしまい、不器用な私は奮闘します(笑)。

次に、手や耳などの体のパーツ、そして最後に手の温度で柔らかくなる色付きのロウを使って目やお花などの小物を作製していきます。

パーツが小さくなるにつれ難易度も上がり、最後のほうは私も含め、皆さん黙々と作品作りに集中していて、楽しい雰囲気はそのままで教室内は静かになっていました。

そして、最後にコーティングしてもらって、全員無事に時間内に完成することができました。

授業終了後、時間が大丈夫な方だけ先生と一緒にお店に移動し、作品を見せていただきました。

想像以上に作るのが大変だったので、体験してみると、こんなに素敵なキャンドルが、なんて良心的なお値段なんだろうと感動しました。

楽しい体験をさせていただき、本当にありがとうございました。

おかげで楽しいクリスマスを過ごすことができました。

●レポーター:奈良市在住 snow さん

クリスマスイブの日、園芸家の宇山惠子さんのお話を伺いました。

キューガーデンズという、世界的にも有名な植物園でお仕事されてきた方のお話を伺える!と応募したものの、落選の報を受けてがっかり。

ところが、「キャンセルが出たことによる繰上げ当選」という嬉しいお知らせを前日にいただき、参加が叶いました。

はじめに、参加の理由を各人一言ずつ。

イギリスに住んでおられた方、園芸が趣味の方、キューガーデンズを訪れたことがある方・・・理由はそれぞれですが、どの人もこれから聞くお話にワクワク、先生は「ご期待にそえるか・・・」とちょっと心配気。

講演は先生の幼少期から始まりました。

自然に触れてきた原体験、成長と共に、英語に繋がり、イギリスに繋がり、キューガーデンズに繋がり・・・。

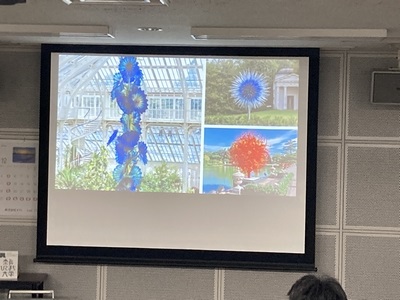

メインはスライドでのリモートキューガーデンズ巡り。

広い園内、その場所や植物の一番よい季節を準備してくださり、ここ数年、海外旅行もままならなかったけれど、次の旅行先はイギリスに!と決心。

その後は、先生の人生を辿って現在の奈良での活動まで駆け足で。

現在携わっているハーブや大和橘は現物をお持ちいただき、実際手に取り、香り。

盛りだくさんな内容でしたが、介護や育児、女性の生き方、イギリスと日本の違い、先生ご自身のこれからやりたい事など、まだまだ伺いたい事もたくさん。

また違った切り口でお話を伺えるチャンスがあれば!と強く感じた90分でした。

宇山先生、講演を企画してくださった奈良ひとまち大学の皆様に感謝いたします。

ありがとうございました。

素敵なクリスマスプレゼントをいただきました。

●レポーター:奈良市在住 シン さん

園芸家の仕事って何?って感じでタイトルに興味がわいて応募してみた今回。

最初に聞いた言葉が「キュー」。

学生の方の何人かは実際に見学された方もいるみたいですが、私はキューといえばQを連想。

王立植物園だしクイーンのQかもって感じで、「キュー」って何?という疑問から講義がスタート。

園芸家の仕事というテーマでなんとなく造園の仕事のイメージを持っていましたが、植物学の知識だけでなく地質学にも精通する必要があると知りました。

そういえば日本庭園の本にも地質学の話が出てきたことを思い出しながら・・・。

講師の宇山先生が学ばれたオークランドカレッジでは、レンガの材料(土の違い)から産地を見抜けるようになるまで園芸コースで学ぶ必要があると聴き、ビックリ。

続いては、本日の授業のサブタイトルにある王立植物園について。

最初の話題にあった「キュー」とはキュー・ガーデンズ (Kew Gardens) のことで、イギリスの首都ロンドン南西部のキューにある王立植物園。

132ヘクタールの広大な面積を有し、1759年に宮殿併設の庭園として始まった、ユネスコ世界遺産にも認定されている植物園。

一般公開されている王立植物園だけでなく、宮殿やシードバンクや研究施設も併設されており、世界中から研究者が集まり植物の研究をおこなっているそうです。

植物園の職員といっても様々な方がおられて、volunteerやinternといった誰もが参加できる職種や、宇山先生が在籍されていたガーデンスクールのstudents、それらの方々を管轄するmanagerといった、一般参加から専門研究まで利用者の幅広いニーズにこたえる素晴らしい仕組みが構築されている施設であると学びました。

さらに世界中から集められた植物を有した素晴らしい植物園であるだけでなく、かの有名なダーウイン博士が採取された標本など、世界中から集められた貴重なサンプルが保管されている標本館も有する世界有数の研究施設でもあると知り、感銘を受けました。

今取り組まれている「OIWAKE FARM」の大和橘の話題や、食育に関する取り組みも興味ある話で、鑑賞用植物だけでなく野菜も植物、食というテーマも園芸という学問のひとつのテーマであると学びました。

その地域にあった植物を育てるという考えは、自宅の庭づくりや家庭菜園にも応用できるものであり、今後の生活に生かしたいものであると考えました。

植物を育てるテーマで、世界レベルの話題から地元・奈良の話題まで多岐にわたる貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。