今回の授業でお邪魔したのは、閑静な高畑町でお洒落な外観が目を惹くファッションブランド「DE-NA-LI」。

以前からお店の前を通る度に、駅のホームにあるような看板が気になっていました。

老若男女問わず、一目で記憶に残るよう考えられたデザインとのこと、既にこだわりの強さが伺えます。

店内の演出も個性的で、ドアを開けると、もうワクワク。

とりどりに並んだ服の合間から覗くのは、パンダや猫のマトリョーシカ、年季の入った薬箱・・・そして大小様々な時計に目をやると、おや??針のずれたものばかり。

実はこちらのお店、お酒や軽食もいただけるカウンターが併設されており、時間にとらわれず過ごしてほしいという想いから、敢えて正確な時刻には合わせていないのだそうです。

そんな遊び心の溢れる店主・田上 優さんが、今回の講師を務めて下さいました。

長年アパレル業界に身を置き、全国津々浦々を駆け巡ってきた田上さん。

人脈や経験を重ねるうちに、服飾に関係の深い紡績業や綿花栽培などが盛んである奈良県からの発信を意識するようになったのだとか。

満を持して2012年に創業した「DE-NA-LI」では、【Made in NARA】を基軸とした衣食住を提案されています。

なかでも興味深かったのは、奈良が誇る木材を衣服に応用しようという試み。

現状としては、供給に十分な量を確保できていなかったり、素材として扱いにくかったりと、長い道のりのようですが、ファッション誌に「“吉野杉”でトータルコーディネート」なんて特集が組まれる日がくるかもしれないと思うと、夢が広がりますね。

そんな「DE-NA-LI」のものづくり、一部商品は店内の作業部屋で製作されていて、その現場を拝見できるのですが、あれ・・・この部屋、どこかで見たような??

そう、こちらは奈良テレビで現在放送中の番組「加藤雅也の角角鹿鹿」の研究所なのです!

ロケハンの段階でこの場所をとても気に入った俳優の加藤雅也さんからの熱烈オファーもあり、実現に至ったそうで、衣装提供もされています。

タイトなスーツをビシッと着こなす雰囲気のある加藤さんですが、意外にも普段はゆったりとしたシルエットを好むため、番組の冒頭で纏う衣装は意向を汲んで、白と朱を基調に奈良の巫女さんをイメージした仕上がりになったのだとか。

加藤さんの奈良への造詣の深さには田上さんも一目置いていて、番組中に何げなく呟かれる一言も要チェックとのこと、貴重な番組の裏話も伺うことができました。

ちなみにこの部屋は、グループ用のテーブル席として、ボードやカードゲーム等の持ち込みがOKで、異業種交流の場としての利用も盛んなのだそうです。

地元・奈良へ対する想いと同様に、人と人との繋がりをとても大切にされている田上さん。

コロナ禍でも可能な策を思案しながら、交流スペースを提供したり、催事を企画したり、奈良を盛り上げようと精力的に活動されています。

今後もますますのご活躍を期待したいです!

奈良市民になって16年、初めて「奈良ひとまち大学」に参加させていただきました。

私の父が工房を営んでいることもあり、個人店主やハンドメイドの展示には以前から興味を持っていました。

しかし、お洒落なお店に入るのはどうも怖じけづいてしまい、なかなか入ってみることができませんでした。

今回はそんな私でも気楽に参加できたことに感謝しています。

でなりさんの店内がお洒落で、店主さんの話も面白く、また他の参加者さんの話を聴くことができたのがよかったです。

奈良テレビの「加藤雅也の角角鹿鹿」は時々見ていますので、さらに面白く話を聴けました。

「どんなときでも自分で決めて動いている」など、店主さんの経営理念というか、信条のような話も味わい深かったです。

ほっこりした気持ちになり、高畑町やならまちを歩きながら帰路に着きました。

非日常的でありながらも、明日からまた頑張ろうと思える時間を過ごすことができました。

なら国際映画祭やならシネマテークでよくお邪魔するホテル尾花。

そのルーツである尾花座の歴史を学ぶことができるということで、奈良ひとまち大学に今回初めて参加させていただきました。

授業前半では、尾花座の歴史について教わりました。

大阪は戎橋で旅館を営んでいた中野先生のご先祖。

羽振りの良いお客の話から映画に先見を見出したことが尾花座の始まりとなりました。

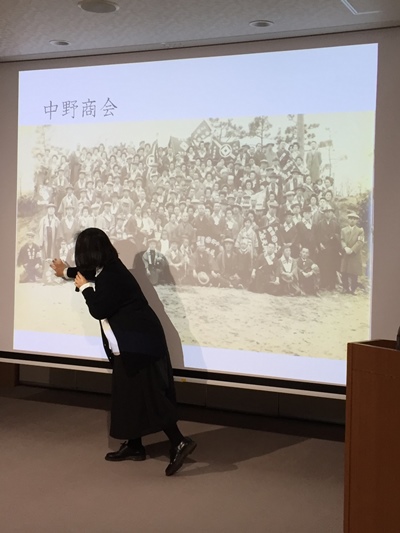

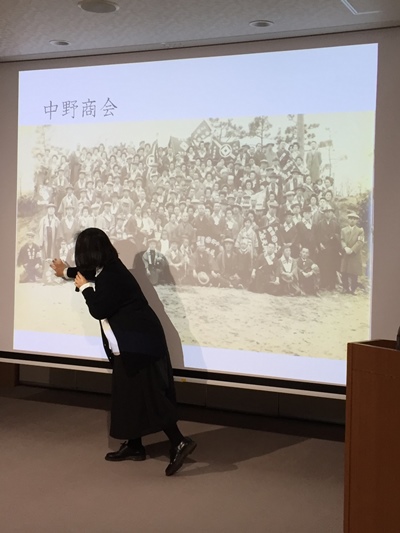

映画の隆盛により大所帯となった中野商会。

社員旅行の集合写真から当時の繁栄ぶりが見てとれます。

その後、皇紀2600年を控えた好景気、戦時の統制、テレビの普及による没落など、時代背景に合わせて教わることで、尾花座の歴史を手に取るように理解することができました。

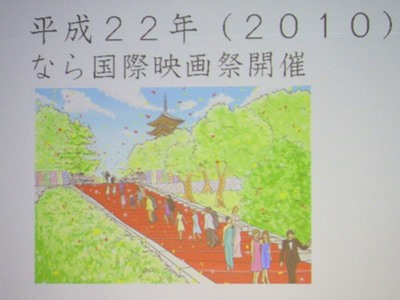

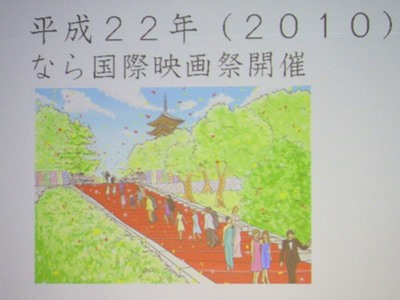

授業後半では、なら国際映画祭の誕生秘話を教わりました。

カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞された河瀨直美監督の一言から始まった、奈良の地での国際映画祭。

自身の経験から、「映像は海を越え、映画祭は人と人の架け橋になる。その架け橋をこの奈良の地で作りたい」そのような監督の思いが、中野先生のルーツと共鳴します。

国際映画祭の経験など誰もない中、何から手をつければ良いのか分からず、唯一具体的に浮かんだものがレッドカーペットでした。

鮮烈な印象をもたらした初回のなら国際映画祭での興福寺・五十二段でのレッドカーペットの演出はここから始まります。

なら国際映画祭といえば、受賞監督への副賞であるNARAtive。

奈良で映画を撮影することができるこの権利は、海外の若手監督にとっては何も知らない異国の地での撮影ということで、今や大きなチャレンジとして捉えられているようです。

2016年にはキューバ人の監督が藤竜也さんを主演に東吉野村で撮影した「東の狼」が話題になりました。

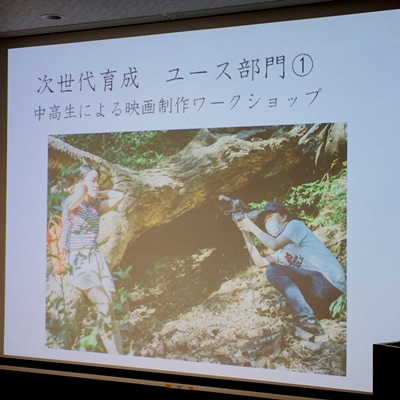

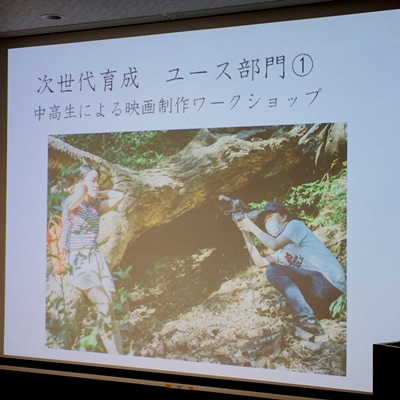

その他にも、近年は国内のユースの育成にも力を入れており、なら国際映画祭は着実に育っています。

最後に中野先生の、「少なくとも60歳まではなら国際映画祭を頑張っていきたい」との声をお聞きし、勝手に安堵させていただきました。

昨年のなら国際映画祭、コロナ禍で様々なリスクがある中で決行いただいたこと、とても嬉しく感謝の気持ちでいっぱいでした。

今回、授業で教わったことで、なら国際映画祭や奈良シネマテークをより好きになりました。

今後も永くファンを続けさせていただきたいと思っています。

この度は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

(できましたら中野先生の続編を心待ちにしています^^)

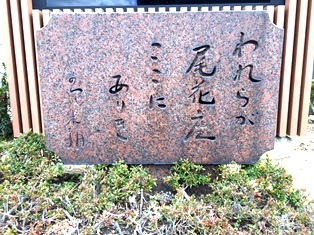

奈良町に家を借りたのは35年ほど前の事。

すでに東寺林町にあった奈良市役所は新大宮に移り、尾花劇場はホテルになっていました。

今回の「映画館『尾花座』を知っていますか ~『なら国際映画祭』で未来へつなぐ~」は、奈良町住民の1人として興味を持って伺いました。

演芸場「尾花座」から映画館「尾花劇場」へ、中野社長の話はスライドを交えて、また関わっておられる映画祭の経緯も分かって良い時間を過ごさせて頂きました。

私が映画を見た最初の記憶は村の公会堂の巡回映画でした。

中学生の時には年に一度映画鑑賞の授業があり、また高校の時には全校生徒で「フーテンの寅」の第1話を見に行きました。

真っ黒い空間に浮かび上がる映像には、外とは切り離されたひとつの世界が生まれます。

自分がその中、あるいは傍に居るという意識はテレビでは味わえない感覚です。

時代と共に人々の趣向、生活の仕方、そして考え方さえ変わっています。

映像はテレビに、そしてネット配信に。

しかし映像とわが身との距離は次第に広がり、ライブ映像でさえ違う世界で起こっている出来事のように思えます。

映画館で見る映像の良さはこの距離感、自分との近さにあると思います。

どの土地にも歴史はありますが、奈良には日本という国で共有される文化財や話、そして名称が積み重なっています。

ホテルを「尾花」という名にした時に社長はその歴史を背負った事になります。

映画とホテル。

いずれも未来につなぐのにはかなりな努力と情熱が要る事でしょう。

そんな決意を中野社長は「尾花」という名で示したように思えました。

いつかは参加したいなぁっと思いながら、ちょくちょく講座開催のページをチェックしていた私。

今回「これは!」と思う講座をみつけ参加させていただきました。

コロナが流行し、かからないように免疫力をあげましょう!っという言葉をきくものの、そのためには何をしたらいいのかわからない・・・何かしたいけど、これというものがないっと思っていた私にとって今回の講座は、とても興味をもつものでした。

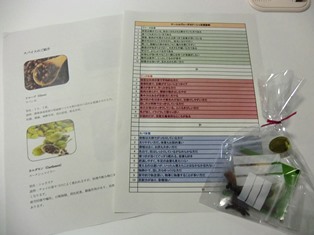

アーユルヴェーダ=アーユス(生命)+ヴェーダ(知識)

病にならない健康な体づくりという予防に重点をおいたアーユルヴェーダはWHOが認めた世界3大伝統医学であることを聞き、取り入れるのはなかなか難しいものかと思いましたが、実はアーユルヴェーダは、奈良時代に海を渡り奈良に伝えられ昔から取り入れられてきたものと知り、奈良に住む私には、アーユルヴェーダがとても身近な存在に感じられ、肩の力をぬいて楽しく受講することができました。

講座の内容も、すぐに手に入る食材や手軽にできるものが多く、早速やってみようと思うものばかりでした。

コロナの流行で、不安とストレスがつのる日々ですが、今日の講座で学んだことを生かし、しっかり自分の身体の声をきいて穏やかに日々を過ごしていこうと思いました。