1950年

奈良市生まれ

2011年

奈良県立民俗博物館 学芸員を定年退職の後、現職

●レポーター:奈良市在住 今日からかきごおりすと さん

0.はじめに

奈良で数年前から一大ブームとなっている「かき氷」。

私も何度かお店でかき氷を食べたことがあるのですが、そのときよく耳にしたのが「日乃出製氷」という氷屋さんの名前でした。

特にこだわりのかき氷を提供するお店では「うちは日乃出製氷さんの氷を使っているんですよ。」と誇らしげに説明してくださるので、ずっと気になっていました。

今回の奈良ひとまち大学は、そんな奈良のかき氷店が愛する氷を作るつくる日乃出製氷の4代目・中孝仁氏にお話を伺った後、工場見学をし、さらにかき氷までいただけるというなんともスペシャルな企画。

そして当日は最高気温27℃という絶好のかき氷日和!

わくわくしながら教室に到着するとイケメンの4代目がいらっしゃって、さらに期待に胸が高鳴りました(笑)

1.廃業寸前に訪れたかき氷との出会い

今でこそ奈良のかき氷と切っても切り離せない存在の日乃出製氷(奈良のかき氷店の約8割が日乃出製氷の氷を使用しているとのこと)ですが、5年ほど前には廃業寸前の危機にあったそうです。

そんなとき、業界新聞で目にした「かき氷で売上3,000万円」の記事に出ていた愛知のかき氷店「川久」の社長の元へ行き、かき氷のノウハウをすべて教えてもらったことが転機につながりました。

そして翌年(4年前)、大和郡山のスイムピア奈良内にかき氷店をオープン。

東京・名古屋で既にかき氷ブームが起こっている中、奈良でもブームが起きそうな予感を感じていたそう。

2.転機~こだわりの氷ができるまで~

その翌年(3年前)、現在の奈良のかき氷ブームの火付け役である「ほうせき箱」が餅飯殿商店街にオープン。

いよいよ奈良でも本格的なかき氷ブームが始まりました。

もちろん日乃出製氷はほうせき箱にも氷を提供していました。

しかし、ここで日乃出製氷に第二の転機が訪れます。

氷を提供しているほうせき箱の方に「日乃出製氷の氷っていいね。」と褒められたことが、4代目に大きなショックを与えます。

実はそれまでは「ただ氷をつくっているだけ」で何の工夫もしていなかった、それなのに褒められたことが恥ずかしく、このことがきっかけで中氏は全国の製氷業者をまわり、「より良い氷」をつくるための研究に励んだそうです。

そして生まれたのが現在の日乃出製氷の氷。

その特徴は72時間じっくり時間をかけて凍らせていること。

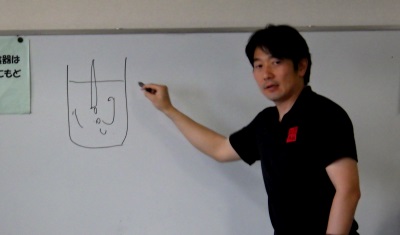

通常の製氷過程では、空気で水を撹拌させながら24時間冷やした後、-10℃~-12℃で24時間凍らせる(計48時間)ところ、日乃出製氷では、空気で水を撹拌させながら24時間冷やした後、-6℃~-7℃で48時間かけて凍らせる(計72時間)という非常に手間暇かかる工程で氷をつくっているのだそうです。

これにより、純度の高い固い氷ができあがるそうです。

48時間でつくられた氷と78時間かけてつくられた氷の結晶の断面図を比較してみると、48時間の方は結晶の粒が細かく、粒の線がぼやけているのに対し、72時間の方は、粒が大きく、線がはっきりしています。

かき氷にとっていい氷とは、かきやすい氷(=固い氷)で、結晶が大きくそろっているのは固い氷の証なのだとか。

科学的にも自社の氷が良いものだと証明され、中氏は自分がつくる氷に自信を持つことができるようになったそうです。

3.いざ、氷が生まれる場所へ

話がひと段落ついたところで、いよいよ待ちに待った工場見学です。

まずは、製氷している現場を見せていただきました。

深さのある長方形の金属の容器がたくさん並んで、液体(冷媒?)の中に浸かっていました。

その中からひとつ見本で氷を取り出してもらうと、容器の中からツルっと透き通った長方形の氷の塊が出てきました。

まさに「氷が生まれる瞬間」。

氷の後ろに立っている中氏の足がはっきり見えるくらいの透明度で、美しく、感動しました。

氷には、空気で水を撹拌するときに使うエアーポンプの周辺にどうしても不純物が集まる「芯」ができてしまうそうで、この芯をどれだけ小さく薄くできるかが業者の腕の見せ所であり、品質の高さがわかるポイントなのだそうです。

今回見せていただいた氷は芯が小さくて薄く、中氏も嬉しくなるでき栄えだそうです。

しかしこれだけだと、初めて氷を見る我々にとっては正直どれだけすごいのかが分からなかった(苦笑)のですが、今回、三重県の大手製氷メーカーの方が参加されていて、その方が「これだけ芯が薄いのはすごいです!!!」と感激されているのを見て、「なるほど、日乃出製氷さんの氷はそんなにすごいのかあ!」と思わぬ形で品質の高さを知ることができました。

その後、氷が保管されている部屋(-6℃~-7℃)を見学させていただきました。先ほど見学した氷を容器から取り出した場所とつながっている扉があり、ここを通って氷が入ってくるようです。

保管庫の外には、氷を切り出すための大きな刃がありました。

4.待ちに待った試食タイム

暑い中、製氷工場から教室へ戻ると、4代目・中氏の奥様がかき氷の準備を進めてくださっていました。

なんと今回試食させていただくのはまだ世に出ていない新作のかき氷だそうで、参加者全員沸き立ちます。

ひとつひとつ丁寧にシロップとミルクを複数回に分けてかけながらつくっていくので、なかなか全員に行き渡りませんが、ついに私の元にもかき氷が・・・!

記念撮影をした後、さっそくいただきました。

ふわふわの氷に、甘いミルクとさわやかなレモンの酸味が合わさって、口の中でシュッ・・・と溶けていきます。

甘すぎない爽やかな風味が、今の季節にぴったりだなと感じました。

それから食べていても全然頭がキーンとしないことに驚きました。

これまで食べたかき氷の中でも1・2を争うくらい、本当においしいかき氷でした。

ごちそうさまでした!!!

5.ブームから文化へ

最後に改めて4代目・中氏の奈良のかき氷への思いを伺いました。

・今のかき氷ブームをブームで終わらせるのはもったいない。ブームから文化へとつなげていきたい。

・そのためには1店1店のレベルを上げていくこと、県全体で盛り上げていくことが必要(今は大和郡山より南に行くとかき氷の店が少ない)。

・氷室神社がある地で製氷業をできることに誇りをもって、自分たちにできることをしていきたい。

氷の聖地である氷室神社がある奈良市にある唯一の製氷業者としての誇りと、一時のブームに終わらせず、今後も氷を通して奈良を盛り上げていきたいという熱い思いが伝わってきました。

6.おわりに

「奈良のかき氷店が愛する氷をつくる奈良唯一の製氷業者」と聞いて、昔からこだわりの氷をつくっていたのだろうなと想像していたのですが、実は、良い氷をつくろうと努力して、本当の意味でかき氷店に信頼され、愛される氷屋になったのだと知り驚きました。

品質の高い氷をつくるために日々丁寧に氷づくりに取り組んでいる真摯な姿勢に、すっかり日乃出製氷さんのファンになりました。

これまでかき氷を食べるとき、その氷がどうやってつくられたのか、どれだけ手間暇かかってつくられているのか、そんなこと考えたこともなかったけれど、これからはそんなことにも思いを馳せながら味わいたいと思いました。

「奈良かき氷ガイド2017」もいただいたので、今日から「かきごおりすと」として、今年はたくさんかき氷を食べたいと思います!

●レポーター:大和郡山市在住 こて さん

とっても良いお天気の中、本日は「奈良好きイラストレーターが僧侶に聞く ~田中ひろみ×奈良のお坊さんトーク~」に参加させていただきました。

教室は満席です。

パネリストはイラストレーター・文筆家の田中ひろみさんと4人のお坊さん、石川 重元(海龍王寺 住職)、倉本 明佳(聖林寺 住職)、辻 明俊(興福寺 執事)、村上 定運(薬師寺 伽藍主事)。

海龍王寺の石川住職が司会進行で、トークイベント開始となりました。

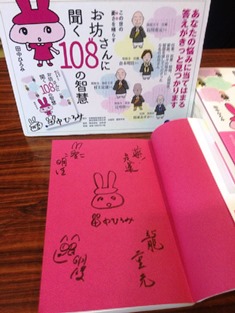

前半は『お坊さんに聞く108の智慧』を元に各パネリストがお話をされました。

本の中での相談内容について、どのように答えたら良いかどのお坊さんたちも悩まれたそうです。

また、薬師寺の村上伽藍主事からは「りゅうぎ」(初めて聞いた言葉です)という厳しい試験を受けた際のお話、今回唯一の女性住職である聖林寺の倉本住職からは子育てのお話がありました。

おふたりともそのなかで悩みや諦めなどを感じていたということを聞き、「立派なお坊さんでも私たちと同じなんだな」と何だか身近に感じました。

後半は奈良の魅力についてのお話でした。

興福寺の辻執事からは、「奈良の人がもっと奈良の魅力を知ってその魅力を外へ発信してほしい」というお話がありました。

辻執事は駅弁やふりかけの企画等、新しい試みを沢山されているそうです。

年々奈良への観光客は増加している印象ですが、古くからの良さを守りつつこの様な若いお坊さんたちの新しい試みや努力があってこそ今の奈良があるんだろうな、と思いました。

さすがお坊さんたち、とにかく皆さんお話が上手で、ユーモアを交えながら仏教や奈良への熱い思いを語ってくださり、あっという間の2時間でした。

今まではお坊さんと聞くと住む世界が違う人・・・と思っていましたが、私たちと同じように悩んだり、冗談を言ったり、サーフィンや旅行に行ったり同じように楽しんでいることを知り、とても身近な存在に感じることができました。

今回の授業で、田中さんや4人のお坊さんたちのファンになった方たちが多いのではないかと思います。

今までは仏さまに会いに行くのが目的でしたが、これからは仏さまだけでなくお坊さんたちに会いにお寺に行きたいな、と思えた1日でした。

そして奈良県民として奈良の良さをどんどん発信していこう!と思いました。

会場で販売していた本は買おうか迷っているうちに完売してしまいました・・・。

イベント終了後は5人の方が購入者の方にサインをされていました。

面白そうな本なので村上伽藍主事のおっしゃったように通販で購入しようと思います。

最後に海龍王寺の石川住職から「今回のようなイベントをもっと増やしていきたい」というお言葉があったように、これからもこの様な機会が沢山増えることを願っています。

素敵な時間をありがとうございました。

●レポーター:橿原市在住 芳川春さん

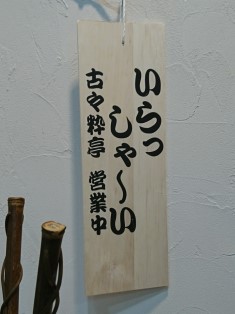

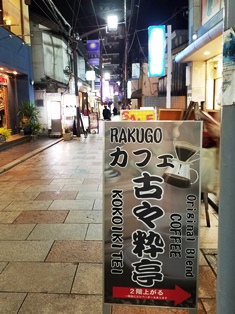

日本全国、色んなジャンルの喫茶店は数あれど、落語と喫茶をくっつけちゃう店。

これは怪しさ満載!の入口へ向かうと・・・期待を裏切らない本格的な高座がどーんと鎮座しております。

マスターの話によると、この場所は落語家さんが寄席をする時、お客さんの顔が見える高さ、声の反響など、緻密な計算をされて作られているそうです。

実際マスターの熱いトークの後、寄席を聴いたのですが、すんなり話の世界へ。

肩ひじはらず、気がつけばあっという間でした。

全員が落語の世界へワープ♪

あー、楽しかった!

また古々粋亭なぁ。

日時:2017年5月28日(日)16:00~18:00

教室:ちてはこカフェ(奈良市法蓮町1232)

●授業について

「革」の手仕事にこだわり、工房を営む「ファーマー・スタジオ」の岩井圭一さん。伝統産業の多い奈良で、それ以外の職人の育成、ブランディングを考える、岩井さん。その思いや、デザイナーやプランナーを経て今の仕事に至った経緯などを伺います。

☆スタッフブログ

「ハンドメイドの魅力に迫る!」

→https://nhmu.jp/blog/info/11682

【先生】

岩井 圭一(ファーマー・スタジオ 代表)

【参加費】

500円(飲食代)

【定員】

20人

【申込締切】

5月17日(水)09:00

※申込受付終了しました。