年の瀬が迫る日曜日。休みの日にしては珍しく、早起きして出かけました。

目的地は三条通りにあるSi-Ro三条。

授業「切り絵の世界へ、ようこそ! ~幻想の切り絵作家、石賀直之~」を受講してきました。

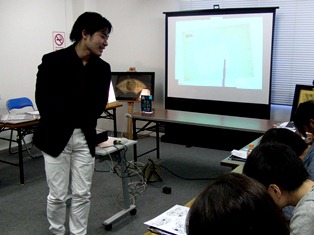

定刻になり授業スタート・・・と思いきや、まさかの受講者全員での自己紹介。

心の準備が無かった私は少し緊張してしまいました。

しかし、どんな人がどんな思いで授業に参加しているのかを知ることが出来ました。

石賀先生をはじめ、受講者の方々も穏やかな顔で自己紹介を聞いていらっしゃる姿が印象的でした。

改めまして、授業スタート。

石賀先生の切り絵はどのようにして創られているのか。

切り絵を始めたきっかけや、海外でのエピソード。

日中されている薬剤師のお仕事について。

たくさんのことを話してくださいましたが、個人的に興味深かったお話が2つほどありあます。

1つ目は、切り絵の制作方法です。

とても繊細な石賀先生の作品ですが、デザインは普通のコピー用紙にボールペンで直書きだそうです。

勢いにまかせて好きなように線を描いていくという、画才の無い人間からすると恐ろしい制作方法。

実際にデザインを目の前で書いてくださったのですが、ほとんど考える様子もなく1枚のデザインが仕上がっていく様はまるで魔法のようでした。

2つ目は、薬剤師のお仕事と切り絵作家のお仕事についてです。

石賀先生は、両者をわけて考えてはいないとおっしゃいました。

薬剤師のお仕事はとても疲れるけれど、夜に切り絵に向かうことで良い集中を保っているそうです。

二足のわらじを履くのは大変そうだと思っていたのですが、2つのお仕事が互いに良い刺激になっていることに驚きました。

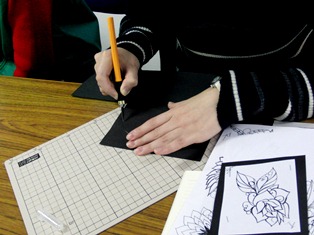

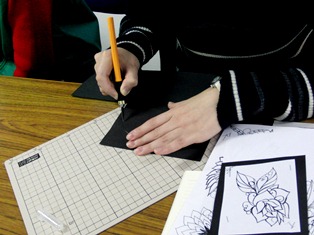

そして、最後の約1時間では実際に切り絵体験をさせていただきました。

用意していただいた道具、デザインを使用しての体験でしたが・・・。

とても難しかったです。

道具は、今まで使ったことのない鋭角のカッター。

少しでも刃先が鈍ってしまうと上手くいかないそうで、途中で刃先のチェックもしていただきました。

デザインももちろん繊細なので、周囲からも「難しい!」「肩がこりそう!」という声が多数聞こえました。

私は授業時間内に完成させることは出来ませんでしたが、何か1つのことに集中するという時間は新鮮で気持ち良いものでした。

そんなこんなで授業は終了し、あっという間の約2時間でした。

授業は終始和やかな雰囲気に包まれていて、とても楽しかったです。

ありがとうございました。

今後の石賀先生のご活躍をお祈り申し上げます。

冬の夕方から夜にかけてならまちに訪れるのは初めてだなぁ~と思いつつ、近鉄奈良駅から東向商店街、もちいどのセンター街を通って、奈良町資料館へと向かいました。

今日の授業は「ならまち、その歴史・文化・信仰 ~奈良町資料館から見るならまち~」。

座学と散策を組み合わせた盛りだくさんの内容でした。

さっそくですが、心に残ったことを少し紹介させていただきます。

まずは奈良町資料館館長の南先生の「世界遺産学習」についての座学でした。

お話を始める前に、教室となった蔵上3階から眺める景色に魅了されました。

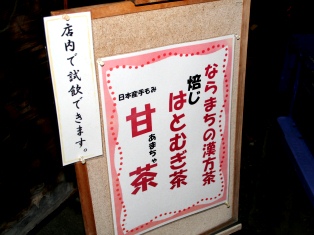

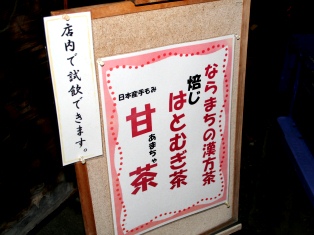

菊岡漢方薬のお店に場所を変え、店主より、奈良と薬(漢方薬)の歴史についてのお話。

甘茶の接待を受けながらでしたので、花まつりと甘茶についてのお話、季節柄お屠蘇についてのお話をしていただきました。

中でも、お屠蘇についてですが、お屠蘇はお酒でいただくものと思っていたのですが、白湯でいただいても大丈夫とのお話でした。

下戸の私はお正月にお屠蘇をいただいたことがなかったので、次のお正月にお屠蘇をいただこうかな?などと思いました。

ならまちを散策しつつ特融寺へと向かいました。

徳融寺では、はじめに、墓地に行きました。

懐中電灯で照らしながらでしたが、ちょっと、不気味でした。

そこでは、中将姫の雪責めの松のあった場所と、照夜の前に突き落とされた崖などを紹介していただきました。

しかし(ごめんなさい・・・)暗くてよくわからなかったです。

改めて、明るい時に見学したいと思いました。

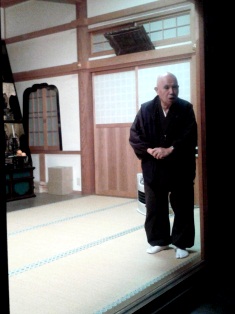

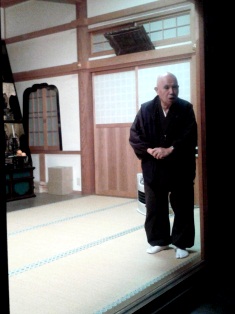

御本堂に入り、ご住職が當麻曼荼羅の絵解きをしてくださいました。

使用した曼荼羅は、當麻寺にあるものの6分の1の大きさで、江戸時代に作成されたもので、とても色鮮やかな曼荼羅でした。

この曼荼羅の特徴として、下の部分に勧進したお坊さまと大口寄進されたご夫婦の肖像画が描かれていました。

ご住職の曼荼羅を示しながらの謡い(?)のような極楽往生のお話を聞きながら、心の中では、上品上生でお迎えが来てほしいなぁ♪などと思ってしまいました。

當麻曼荼羅を堪能した後は、ご本尊の阿弥陀如来さまにお参りさせていただきました。

通常、阿弥陀さまの脇侍は観音菩薩さまと勢至菩薩さまがいらっしゃるのですが、徳融寺の阿弥陀さまは毘沙門天さまと石清水八幡さまがいらっしゃいました。

毘沙門天さまは開祖・良忍上人さまの念持仏、石清水八幡さまは中興の祖・法明上人さまの念持仏さまとのことです。

ご住職のご厚意で、観音堂の子安観音さまも特別にお参りさせていただきました。

子安観音さまは、赤子を胸の前に抱き上げた珍しいお姿をしており、キリスト教のマリア像のようにも見えます。

ここでは、「浦上キリシタン事件」についてお話してくださいました。

浦上キリシタン事件は、明治2年(1869年)に起きた明治政府がキリシタンを弾圧した事件です。

この事件で流刑になった者を奈良で受け入れているという歴史があることを初めて知りました。

初めは遠い九州で起きたキリシタン弾圧と奈良のお寺がつながるの?と頭の中で疑問符が浮かびましたが、お話を聞いて新しい奈良を垣間見ることができてよかったです。

また、梵鐘のお話も新鮮な内容のお話でした。

徳融寺の梵鐘は、もとは寛永年間の梵鐘でしたが、明治26年(1893年)に奈良県再設置運動がとり持つ縁で改鋳されたものでした。

奈良県が堺県(のちの大阪府)に取り込まれていた時期あることは知っていましたが、再設置運動の拠点としてお寺さんが使用していたことを初めて知りました。

そして時代が進み、太平洋戦争のさなか多くの梵鐘が金属供出により失われてしまいましたが、徳融寺の梵鐘は歴史的な事柄を示すものとして金属供出を免れることができたということはとても興味深いお話でした。

ならまちを散策していると、身代わり申をたくさん見かけました。

昔は家族の人数と同じ数の身代わり申を軒下につるしていたのですが、今は玄関などの屋内につるしているそうです。

世知辛い世の中になったものだと感じました。

最後に、絵看板や120年前ごろの日用品を使って「昔人体験」をさせていただきました。

絵看板について、櫛屋さんの櫛は9+4で13なので「十三や」というような洒落っ気のあるお話を聞かせていただきました。

火熨斗(ヒノシ)、炭火アイロン、木製の消火器、蔵行灯など、手にとって触れることができました。

中でも家の庭先に置きスプリンクラーの役割を果たす物体(すみません・・・名前がわかりません・・・)や、蓄音機で音楽を聴く(音はイマイチでしたが・・・)などの珍しい体験をさせていただきました。

帰り際に吉祥天女さまの御身足を撫で、パワーをいただいて教室を後にしました。

この授業では、仏教伝来の頃のお話から太平洋戦争のお話まで、様々な時代のお話をたくさん聞かせていただきました。

ならまち・奈良というと奈良時代とか鎌倉時代など古い時代を思い浮かべてしまいがちですが、近代の歴史もちゃんと刻まれていることを改めて感じることができる授業となっておりました。

南先生、菊岡漢方薬さん、徳融寺ご住職、素敵な時間を過ごさせていただき、有難うございました。

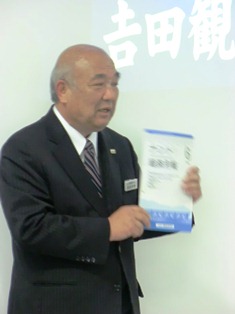

授業「観光タクシー、というお仕事 ~奈良でとびきりのおもてなし!~」に参加させて頂きました。

奈良県で生まれ育った私にとって、奈良の観光タクシーはまず利用しない乗り物。

しかし、今回の先生“走るソムリエ”吉田利明さんの授業を受けた結果、私も吉田さんに奈良を案内してほしいと思ってしまいました。

先生は「奈良まほろばソムリエ検定(通称:奈良検定)」の最上級資格「奈良まほろばソムリエ」をもっておられ、豊富な知識に裏付けされた観光名所のお話は説得力抜群でした。

授業のなかでは、奈良の観光名所とともに観光タクシーを身近に感じてほしいとお話をされていました。

数人で乗れば定期観光バスより安くつく場合もあるそうです。

親しみやすい人柄の吉田さんが話される奈良の名所は、どこも、つい行きたくなってしまいます。

奈良がとてもすばらしい観光地であることを改めて気づかされました。

授業後は屋外で観光タクシーの試乗会も経験できて、思い出に残る1日となりました。

今日の授業は珍しく夕方4時半から、古い町家が並ぶ一角にある奈良町資料館の奥の蔵の狭く急な階段+にじり口をくぐる+さらに急な階段を上がったところの蔵上3階と言われる、若草山などが見渡せる眺めの良いお部屋で始まりました。

まず、奈良町資料館の館長、南哲朗先生から日頃のお仕事や活動のご紹介がありました。

世界遺産の街として「誇りを持ち」「他人を尊敬」「語れる人に」をモットーに、地元の人達、特に子供達によりよく知ってもらえるよう、また奈良以外の方々、外国人の方々にもこの街の歴史や文化を体験しながら触れてもらえるよう、日々多角的に活動されておられます。

お次は場所を変えて資料館からすぐの菊岡漢方薬局へ。

外に出てみるとすっかり暗くなり、こういう機会がなければこんな時に奈良町を訪れることはなかったかも・・・?

町家が並ぶ通りに所々仄かな明かりが灯り、風情たっぷり。

こちらも古い町家をそのまま利用されている菊岡漢方薬局では、何と1184年から数えて24代目の店主である菊岡さんが迎えて下さいました。

仏教行事である灌仏会に使われる甘茶をいただきました。

甘茶とは、ガクアジサイの変種で、葉を揉んで酵素発酵させて甘味成分を出したものだそうです。

抗アレルギー、収れん、抗酸化作用があるとのこと。

他にも、お屠蘇は屠蘇散という生薬を配合したものをお酒に漬け込んだものということも教えていただきました。

次に、當麻寺の有名な中将姫がお育ちになった邸宅跡の建つ徳融寺へ。

資料館を出る前に中将姫の生涯について先生からざっと説明がありましたが、高貴な御生まれながら早くに実母を亡くし、継母に今で言う虐待を受けられるなど、かなり苛酷な境遇に置かれていた方のようです。

ところで奈良町と言えばまず思い浮かぶ風景、軒先に吊るされた身代わり申ですが、その身代わり申は庚申信仰によるもので、奈良町には庚申信仰のお堂が7つあったそうです。

今も残るお堂は3つとのことです。

中には青面金剛が祀られています。

徳融寺に行く途中、残る庚申堂の1つの前で説明をしていただきました。

徳融寺境内には、中将姫が継母に縛り付けられて折檻された松の木「雪責松」や、突き落とされた崖「虚空塚」(本堂の裏に崖があり、先生曰くこの崖は若草山の末端に当たるそうです)など、受難の痕跡を見て回った後、本堂へ。

中ではご住職がストーブを焚いて待っていて下さいました。

融通念仏宗であるお寺のご本尊は、北条政子の念持仏であったといわれる阿弥陀さま、脇侍は鞍馬毘沙門天と石清水八幡さんだそうです。

そして私を含め学生の皆さんが釘付けになったのが、中将姫がお告げを受けて蓮の糸を紡ぎ自ら手織られた當麻曼荼羅の1/6の写し絵。

縮小版と言えども結構な大きさで、江戸中期の絵師によるものだそうです。

近付いて拝見すると、金も鮮やかな極彩色の精細な絵と文字がびっしり描き込まれていました。

また、ご住職自ら独特の節回しで曼荼羅の絵解きをして下さいました。

かつてはお寺に集った信者の方が、このように絵解きをしてもらいながら極楽浄土への思いを募らせておられたのかなと想像してみました。

その後、珍しい赤子を抱いた子安観音像も見せていただきました。

最後に奈良町資料館まで戻り、庚申堂青面金剛を拝見させていただいた後、平成の吉祥天が安置された吉祥堂にて昔人体験です。

資料館の中のあちこちに置かれている今や珍しい絵看板や民具をクイズ形式で次から次へと出していただき、手に取り触ってみて学生の皆さん一同大盛り上がりでした。

昔は字の読めない人も多かったため、一目見て何屋さんかわかるように工夫を凝らしてあるそうですが、ウィットと頓知に富んだ絵看板の数々が、今となれば一体何のお店なのか想像力を問われます。

民具などもその考えられた工夫に感心しきり。

これらの多くは奈良町の各町家の奥の蔵に保存されていたもので、取り壊しや改修の際に奈良町資料館に持ち込まれたものだそうです。

先生は、先人が使っていた品々がこうして資料館で保存されていて、持ち込んだ方々が奈良町に帰って来てこちらに来ればいつでも見てもらえると仰ってました。

そして私達もこうして拝見して昔の暮らしや文化についてあれこれ想像することが出来る、とても意義ある素晴らしいことだなと思いました。

昔人体験は外国人の方々にも大好評だそうです。

こうして楽しく盛り沢山な授業はあっという間に終わりました。

今まで奈良町には何度も足を運んでそぞろ歩いたりカフェに入ったり街の雰囲気を楽しむにとどまっていましたが、この街の歴史や文化その暮らしを垣間見させていただくことで、今までとはまた違った視点でより興味深く楽しみに訪れることが出来るように思いました。

奈良町資料館の前にあるにぎわいの家や徳融寺でもイベント等をやってらっしゃるそうです。

是非また近々訪れたいです。