奈良町にある奈良町落語館にて、奈良町の歴史や落語についてのお話などを伺ってきました。

以前から、奈良町落語館の存在は知っていましたが一度も行ったことはなく、また、落語についても興味はありましたが、実際に聴いたことはありませんでした。

今回お話を伺って、奈良町の歴史について知らないことばかりでとても面白かったです。

小さな頃から慣れ親しんだ町だからこそ、知ったつもりになって見逃してきたことが多かったように思いました。

落語については、実際の落語家さんのお話を伺い、血が通った人間味溢れる咄家さんだからこそ、そのお話がいきいきとした面白いものになるのだろうと感じ、落語に対して興味が増しました。

ぜひ生で聴きに行きたいと思います。

今年も秋には「奈良町落語ふぇすてぃばる」を開催される予定とのこと。

そのときに出されている『饅頭こわい』にちなんだ限定のお饅頭をいただいたのですが、とてもおいしかったです!

またお饅頭や他の食べ物をいただきに、寄席を聴きに、ふぇすてぃばるにも参加したいと思います!

貴重なお話、本当にありがとうございました!!

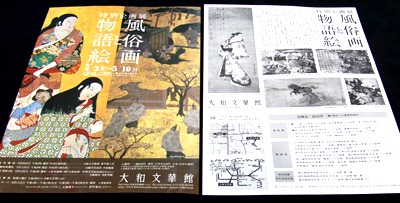

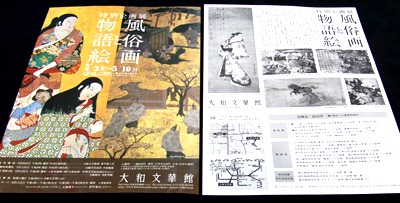

学生特典にご協力をいただいている大和文華館様より、特別企画展「風俗画と物語絵」の招待券をいただきました♪

そこで、「春のメルマガ登録キャンペーン♪」と題して、現在メールマガジンに登録してくださっている方や、新しくメールマガジンに登録してくださる方の中から抽選で10組(20名)様に、この特別企画展の招待券をプレゼントします。

みなさまのご応募をお待ちしています~♪

特別企画展「風俗画と物語絵」

人物の姿はつねに絵画に描かれてきました。

風俗は時代の世相を映し、姿勢や仕草に、人柄や気持ちの動きが表れます。

この展観では、主に桃山時代、江戸時代の絵画から、国宝「松浦屏風」をはじめとする風俗画と、人物の織りなす光景を描いた物語絵を中心に展示します。

岩佐又兵衛派の源氏絵を特集展示します。

詳細はコチラ↓

http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/exhibition/fuzokuga.html

【応募の締切】

4月14日(火) 09:00

【プレゼントに関する注意】

■しめきりの後、迅速に抽選を行い発送いたしますが、有効期限は2015年5月10日(日)までとなりますので、ご注意ください。

■転売目的の方はご応募はご遠慮ください。

■応募は、おひとり様1回限りでお願いします。重複応募は無効となります。

■当選者は、しめきり後に厳正な抽選を行い、奈良ひとまち大学Webサイト上で発表させていただきます。

■お送りいただいた個人情報は、メールマガジンの登録及びプレゼントの送付以外には使用しません。

【ご応募はコチラ】

→ 応募は、終了しました。

ひとまち大学の第176回「伝える、を奈良からはじめる」の授業に出席しました。

講師は、奈良で(!)デザイン事務所をされている、北川けいた先生。

ひげにスキンヘッドがトレードマークの先生で、最初ちょっぴりびびってしまったのですが、お話を始められると、とても面白く親しみがある感じで、2時間があっという間に感じられました。

授業では、情報を伝えるためには、その情報が伝えたい人に正しく伝わるように、どうしたらいいかということを中心に学びました。

例えば、伝えたいことを伝えたい人(ターゲット)がいる。

では、伝えたい人たちは、どのように情報を得ているのか。

など、プロの視点を教えていただき、とても勉強になりました。

奈良だけでなく、ちまたに溢れる情報を見る目が変わりました。

さらに、一方通行ではなく、参加者全員の自己紹介をしたり、班で一緒に課題を考えたりした点が、すごく楽しかったです。

もし、第2回が開催されるなら、是非また参加したいです。

さらに、休憩中には、庚申さんのかわいくて美味しい生菓子とそのお菓子に良く合うお抹茶をいただき、大満足な1日になりました。

「伝える、を奈良からはじめる~ウェブ解析士マスターの挑戦~」に参加させていただきました。

先生は、デザイン事務所カミヒコーキ代表の北川けいたさん。

ウェブ解析士という資格がどんなものなのかさえほとんど知らないのに、タイトルと先生の紹介を見て「おもしろそう!」と申し込みました。

でも、いったいどんな授業になるのか・・・。

今回は妻を誘って夫婦で参加したのですが、始まるまで専門的な話でついていけないんじゃないかとビクビクしておりました。

先生も一見ちょっとコワモテで、ますます不安に・・・。

が、いざ授業が始まって話し出した先生は、奈良が大好きな“ちょっと変わった”お兄さんという感じ。

お話はおもしろく、不安はすぐになくなりました。

参加者もひと通り自己紹介しましたが、学生さんから主婦、仕事を持っている方までさまざまでした。

ホームページのアクセス解析やPlan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のPDCAサイクルの大切さなどにふれた後、いよいよ、ホームページで誰に何を「伝える」のかという話へ。

ホームページのアクセス解析の例をもとに、「どんな人が見ているか」「ホームページを見ている人がどんなことを考えているのか」など、それぞれのテーブルごとにディスカッションして発表していきました。

少し頭を使って疲れたところで休憩。

教室は、ならまちにある寧楽菓子司 中西与三郎さんということで、

この休憩の時間も楽しみにしていたのです。

ならまちらしく、庚申堂の身代わり猿をかたどった「庚申さん」という生菓子を、抹茶といっしょにいただきました。

本当においしかったです!

ちゃんと、帰りには自分用のおみやげも買って帰りました。

後半はちょっと駆け足。

「伝える」ということと「伝わる」ということは違うという話に納得し、さらに、「伝わる」の先にある「(情報が)広がっていく仕組み」までを考慮したときに、独りよがりの「伝える」ではなく、相手に「伝わる」よう情報を発信することの大切さにあらためて気付かされました。

あっと言う間の2時間。

仕事をする上でも、多くのヒントをもらった気がしています。

奈良ひとまち大学は、今回で2回目の参加でしたが、奈良が好きな私たち夫婦にとっては、とても面白く勉強になります。

また参加したいと思います。

この授業への参加を希望したのは、「幻の柑橘」の幻と「大和橘」の大和に興味を持ち、また電車の中から見ていた古墳と尼ケ辻という駅に降りるキッカケになるという2つの漠然としたものでした。

垂仁天皇の命により、田道間守(たじまもり)が不老不死の秘薬を求めて旅に出たお話。

尼ケ辻の名前の由来は、豊臣秀吉の弟の秀長の正室がこの地の尼寺の出身であり、その尼寺が由来であるとか・・・。

時代が幾重にも重なったこの地で日本古来の大和橘の栽培を始められたことに、ロマンを感じました。

冬の果物として安易に考えていた「みかん」。

本当に沢山の種類があり、実がなるまでどの種の「みかん」が実るのか定かでは無いというお話に驚きました。

大和という地に暮らしているのですから、古来の種のモノを口にする事が不老長寿にも繋がるように感じました。

今後、このような「大和橘」の栽培をはじめ、ご紹介いただいた金胡麻や菜種油、安易に安価なものに走らず、この土地ならではの手間暇かけた地のものへ目を向けて育てていく事がもっと必要なのだと思います。