先日「奈良の地酒で乾杯!」条例が制定された奈良市で、唯一の奈良県内の地酒だけを専門的に取り扱っている酒屋さん。

その店主さんからお話を聞けるということで、奈良ひとまち大学に参加しました。

店主の山中さんは、県内の中小企業のために開発支援を行う工業技術センターで働いておられたそう。

奈良漬や味噌など、発酵食品の研究をされていたそうです。

その専門知識を生かして地酒専門店「なら泉勇斎」をオープン。

置いてあるお酒は全て有料で試飲できるそうで、全国各地から地酒ファンが訪れるのだとか。

奈良は「日本清酒発祥の地」だそうで、日本の酒の歴史を簡単に紐解いてくださいました。

日本の酒は縄文時代の口かみ酒に始まり、各地で様々な用途で作られてきましたが、中世には僧坊が酒造技術を発展させ、現在の清酒の原型に近いものを作り出したそうです。

その中でも「南部諸白(もろはく)」として高い評価を得ていたものが、奈良市菩提山町にある「正暦寺(しょうりゃくじ)」のお酒。

授業後には、その正暦寺で作られた酵母を使った地酒「菩提元 三諸杉」と「やたがらす 浩然之氣」を試飲しました。

すっきり飲みやすい味わい!

現在市販している正暦寺の酵母を使ったお酒(菩提もと純米酒)は、9社のみだそうです。

甘口から辛口まで、同じ酵母といえど作り方によって様々な味があるそう。

全部試してみたくなりますね☆

とても気さくなお人柄で、たくさんの質問にもお答えくださった山中さん。

最後にご自身のお店の目標は「清酒発祥の地である奈良の地酒を全国に発信し、酒に限らず奈良の良さを広めていきたい」とおっしゃっていました。

山中さん、素敵なお話をありがとうございました!

もともと仏教建築や仏像など仏教美術を見ることと、奈良が大好きだったのに加え、講義型ではなく実際に散華づくりの体験ができるということに惹かれて、奈良ひとまち大学の散華の教室に参加させていただきました。

散華が本来どういうものなのかさえよくわかっていなかった私でしたが、簡単に言うと、寺院で法要を行う際に仏さまの供養のために生の花や葉を撒き散らすことで邪気を払った儀式に始まり、現代では仏さまの象徴でもある蓮の花をかたどった色紙に色々な祈りの気持ちを込めて美しい絵を描く、一種の「アート」として発展してきたようです。

奈良ひとまち大学の授業においては、散華に関する説明の後、お香の粉を手のひらにすりこませて身を清めてから、さっそく散華体験開始でした。

先生が描いた仏さまの下絵の輪郭を金や黒の絵の具でなぞった後に好きな色で塗っていくという、写経とぬりえを併せたような内容だったので、大失敗はないものの、丁寧さと色彩感覚が試されるということで、かなりビクビクしながらやりましたが、作業し始めると没頭して、2時間はあっという間でした。

できあがると、この無心が祈りに通じるのかなーと、宗教心が薄いなりに何かを得たような(勝手な)気持ちと達成感が湧き上がってきました。

ただ、先生が「描いた仏さまは自分に似るんですよ」とおっしゃっているのを聞いて、「そうかな~」と半信半疑だったのですが、できあがり後に窓辺に皆さんの鮮やかな作品と一緒に並べて見たら、私ひとりだけ異常に薄い色で塗っており、遠目には何の絵かすらわからない状態になってるのを目の当たりにすると、失敗が怖くて薄い色を重ね塗りして騙し騙し調整してた臆病な性格がよく分かって、「本当だ~」と感心するとともに、ちょっと悲しくなりました。

しかも、先生に指摘されるまで気がつかなかったのですが、私が絵の具と水をひたすら混ぜ混ぜして作って塗った色の組み合わせは、その日私が着ていた服の色の組み合わせと同じだったというオチまで・・・。

どんだけ自分が冒険できない性格なのか、よくわかった一日となりました・・・。

でも、すごく充実した時間でした(本当です)。

皆さんも一度、散華を体験して、自分がどんな性格なのか見つめ直してみてはいかがでしょうか。

意外なことがわかるかもしれません。

大学は奈良だったので、以前はよく奈良に出かけていたのですが、一緒に奈良を回っていた友人も環境が変わったりして奈良に行く機会が少なくなり、また個人で回るにも少し行き詰まりのようなものを感じていた矢先に、奈良ひとまち大学を知りました。

今回は、写経ならぬ写仏散華を体験できると知って参加を決めました。

教室に着いてまず、写仏する仏さまを選ぶのですが、守り本尊など数種類の仏さまが準備されていて、私は迷わず守り本尊の千手観世音菩薩さまを手に取りました。

初めに散華美術館の原田先生のお話を伺って、お香を手に塗り身を清め、さあ写仏の開始です!!

写経のように、あらかじめ下絵が施されているので、まず金色や黒でその下絵をなぞります。

この辺りは、何となく写経に似た感じかなと思いつつ、「筆は立てた方がいいですよ」というアドバイスを受け、筆と格闘しながらなぞっていましたが、下絵の線からずれないようにしていたら、結構無心になれました。

次は、色づけ!

こちらは、ある意味自分のセンスが試される?のですが、なかなか思う色に近づけられず、見本を見ながら見よう見まねで仏さまの髪や衣装に着色。

これが、さっきの工程とは打って変わって迷いまくり!!

朱色って何色と何色を混ぜるとできるの?とか、私語(?)が出始め、先生にちょこちょこっと質問したりして、何とか色づけができました。

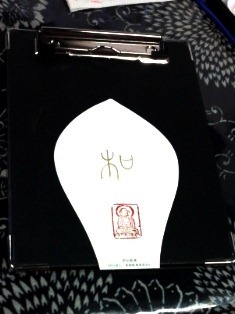

最後に、裏に自分の好きな字を入れ、先生が仏さまの落款を表と裏にしてくださいました。

印が押されると何となく決まった!感じがするのは不思議です。(笑)

できた作品をそれぞれ窓に並べてみると、ホントみなさん綺麗に描かれていて、仏さまのお顔は自分の顔に似てくるらしいのですが、そう言われて見るとやはり私の仏さまは他の仏さまより顔が丸いような・・・

散華のお話も色々聞け、最後には素敵なプレゼントまでいただいて、あっと言う間の2時間でした。

そういえば、散華をタンスに入れておくと衣装が増えると言われているとか。

さっそく家に帰って、去年久米寺の練供養で手にした散華をタンスの中に入れました。

何かいいことがあるといいなあ。

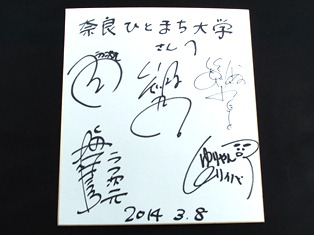

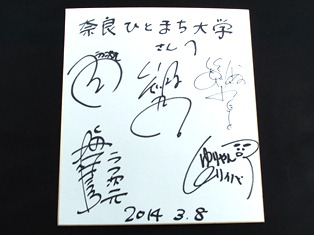

3月8日の生涯学習フェスタ2014特別授業「奈良を笑おう、奈良で笑おう! ~笑い飯のゆかいな奈良案内~」のなかで応募を受付した、「笑い飯・ラフ次元・ゆりやんレトリィバァ サイン色紙」プレゼント。

3月18日に、喜光寺副住職の小林澤應さんに抽選をしていただきました!

なぜ喜光寺さんに抽選をしていただいたのかって?

それは、「ひとまちブログ」をご覧ください♪

「行基さんでつながるご縁!?」

https://nhmu.jp/blog/class/5945

それでは、当選者の発表を行います!!

当選者は・・・・・・

奈良市在住 M.E 様

生駒市在住 A.K 様

天理市在住 O.T 様

田原本町在住 T.C 様

大阪市在住 N.Y 様

おめでとうございます!!

抽選の様子は「ひとまちブログ」をご覧ください。

「行基さんでつながるご縁!?」

https://nhmu.jp/blog/class/5945