●レポーター:田尻町在住 ピーナッツさん

この授業に参加したきっかけは、ズバリ唐招提寺に入ってみたかったからです。

今まで、寺社仏閣に特に興味を持ったことはありませんでした。

それは私が奈良で生まれ育ち、身近な存在過ぎてその価値に気付かなかったからです。

3年前に奈良を出て他府県で生活をすることになり、その環境が実に希少なことだったと気付きました。

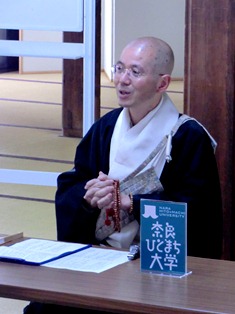

今回の講義は、唐招提寺執事の石田さんのお話、歩きながらの境内の紹介という流れになっていましたが、一番印象に残ったのは仏像の表情でした。

境内を散策しているときに石田さんに仏像の表情に着目するよう言われ、じっと見てみると・・・確かに一つひとつ表情が異なります。

作られた年代や作り手が異なると、その表情に違いが出てくるそうです。

その後、境内を散策していると、紅葉の美しさに目を奪われました。

お寺というのは、ちょっと散歩に来るのにもいいなと感じました。

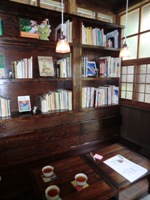

時間が前後しますが、講義の最初に鑑真和上のお話を聞いたのは、以前僧坊として使われていた場所だそうです。

この日は晴れたいい天気でしたが、木造づくりの建物はひんやりしており、肌寒く感じました。

暖房に慣れてしまった現代人は、昔の人に比べて体が弱くなっているのだろうなと思いました。

鑑真といえば、5回の渡航に失敗しても諦めず、6回目の挑戦でようやく日本にたどり着いたことで有名です。

鑑真の目的は仏教を広めることにありましたが、彼が渡航に際して持参してくれた数々のものも、当時の日本に住む人にとって珍しく刺激的あったことでしょう。

石田さんのお話を聞きながら、鑑真が何を持って来ようとしていたか、また実際何を持って来たかという資料が残っているのにも驚きました。

と同時に、なんだかとても有難い気持ちになりました。

現在の中国と日本は緊張状態にありますが、互いの利権を追うだけではなく、鑑真がもたらしてくれたような宗教や文化の交流により仲が回復すればいいと思いました。

今回、鑑真和上をテーマにお話しいただいたように、各お寺等にあるエピソードを聞くのは興味深い体験でした。

また違うところでもお話を聞いてみたいと思います。