1953年生まれ。

1978年

広島大学教育学部(高校社会科)卒業

1978年から7年間、奈良県教職員。

(山辺高校6年、奈良商業高校1年)

1984年

菩提山真言宗正暦寺福寿院住職に就任

2003年

菩提山真言宗正暦寺住職に就任

●レポーター:豊田市在住 しば さん

授業一覧で「ロウケツ染」というのを見て、どんなものかも分からず、直感で「おもしろそう!!」と思い、友達と一緒に申込み(笑)。

希望者が多かったそうですが、運良く参加することができました。

最初に中井先生から、包み布・ロウケツ染についての説明。

「暮らしのなかには、多くの包まれたものがあり、何かを包んで持ち運んだり、ラッピングとして包んだりと、いろいろな物を包んでいる。」

包む布というと、風呂敷と言ってしまうところですが、先生はあえて「包み布」と呼んでいるそうです。

普段から何気なく行っている「包む」ということにも心配りができるのは、素敵だと思いました。

先生が持ってきてくださった作品は、色鮮やかで素敵な包み布ばかりでした。

ロウケツ染は、奈良時代に盛んに行われていた染色技法のひとつ。

奈良時代はどんな色・柄・物だったのかはわかりませんが、今も残っているのは素晴らしいことだと思います。

「どうやって染めているんだろう??」

作品にワクワクしつつも、できるのかな~と少し不安に・・・。

包む物によって、柄の位置であったりデザインを変えているというお話を聞いた時は、今までの私のなかにはなかった発想で、驚きでした。

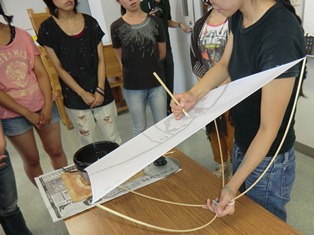

ロウケツ染の手順について説明を受けて、作業に移ります。

さっそく、布へ下描き・・・といきたいところでしたが、図案をノープランで来た私・・・。

他の方はスラスラ下描きをされていたようで、少し焦りが・・・(汗)。

先生が作品で使われていた図案を用意してくださっていたので、その図案を使いながら下描きをしました。(ホッ・・・。)

下描きが済んだら、「伸子」という竹の棒の両端に針が付いたものを布の角に刺して布を張ります。

この伸子を付ける作業、竹をしならせて布に刺すので、少し怖い・・・。

先生に手伝っていただいて無事に張れたら、次の工程へ。

白く残したい所へロウをのせていくのですが、ロウがしっかり染み込まないとくっきりと模様が残らなかったり、色が混ざってしまうので、布の裏までしっかりと染み込むように模様を描いていきます。

ロウは100℃で溶かしているので、ちゃんと染み込むように細目にのせていきます。

簡単そうですが、やってみるとなかなか難しい。

筆に染み込ませたロウの量が多すぎて、下描きの線から思いっきりはみ出してしまいました。

ロウで模様が描けたら、次は染色。

ノープランで来たので、またまた何色にしようか迷います・・・。

迷いつつ染色。

染色は、塗り絵をするような感じ。

染料が余分な部分へ移らないように水平にしないといけないので、両腕を気にしつつ(少し色が混ざってしまったところもありましたが)、何とか染色が完了。

最後に、ロウの上に残った染料をティッシュで取っていきます。

ロウの染み込みが足りなかったのか、少し染料が残っているところもありましたが、ロウを取り除いたら、できあがりはどうなっているのかな?

みなさんきれいに染色されていて、気がついた時には終了予定時刻を1時間ほどオーバーするという事態に(笑)。

全く気がつかず・・・あっという間でした。

何も考えずに来た割には良くできた・・・かな?

世界にひとつだけの包み布。

届いたら何を包もうか?

届くのがとても待ち遠しいです。

友達と、「またやりたいけど、家ではできない!」ということで、

次回はバッチリ考えてから先生の工房でリベンジしようと誓って奈良を後にしたのでした(笑)。

●レポーター:大阪市在住 junko.s さん

今回の先生、フォトグラファーの都甲ユウタさんのことは、以前にfacebook上で知りました。

都甲さんの「笑顔写真」がすごく素敵で注目していたところ、奈良ひとまち大学の授業が行われるとのこと!チャンスは逃さじとすぐさま応募し、めでたく授業に参加を果たしました。

受講決定の知らせが来たときは、とても嬉しかったです。

教室は、学園前駅隣の西部公民館。

わたしにとっては、使い慣れた駅のすぐそばです。これも何かのめぐり合わせでしょうか。わくわくしながら参戦しました。

授業のはじめ、都甲先生が一言、「今日は、笑顔は撮りません」。

えっ・・・。

完全に笑顔写真を撮るものと思い込んでいたわたしは、ちょっとビックリ。

「形探しをしましょう。“好きな形”を探していきます」

ここから都甲先生の、興味深くておもしろい、写真表現のお話が始まりました。

「自分が、この形が好きだなぁーというのを“見分ける”のが大事」

「現実をリアルに写せばいいというものではない。時には“写さない”ことをがんばる」

「何を写しているか“わからなくていい”」

お話を聞いていると、目に見える世界の切り取り方には意外なバリエーションがあることに、はっとさせられます。

そして今日の課題。

「それを飾りたいか?と考えましょう。リビングに飾っても嫌味のないような作品を。今日撮ったなかから、これは、という1枚を厳選してください」

ようし!と、わたしも密かにやる気満々です。

いざ撮影、ということで教室を飛び出し、ゾロゾロゾロと全員で公民館の外へ向かいました。

まず都甲先生のレクチャーを受け、それから各々被写体を探しに自由行動へ。

この日は素晴らしく晴れて、澄んだ青い空とまぶしい白い雲がとても美しかったです。

そんななか、妙な場所にレンズを向け、異常なほど被写体に近づけてファインダーを覗く、年齢も性別も服装もバラバラな集団・・・。

きっと、駅利用者の方々は「何だろうなぁ?」と不思議に思われたでしょうね。

参加者は、プロ仕様の立派な一眼レフを持った年配男性もいれば、手軽なコンパクトカメラを手にしているわたしのような女性、なんと赤ちゃんを背負ったとっても若いお母さんまで!

ほんとに老若男女さまざまでした。

わたしにとっては見慣れた駅の、何の変哲もない手すりやベンチや壁やポールが被写体に・・・。

集中してカメラを構えていると、少しずつ世界の見え方が変化してくるようです。

そしてみんな、よりおもしろい被写体を求めて、どんどん足をのばしていきます。

撮影が終わってから教室に戻り、ベストな1枚をプリントアウトするために厳選作業に入りました。

たくさんの写真のなかから1枚だけを選ぶのはかなりの難事業で、参加者同士、お互いのカメラを覗き込み、意見や感想を言い合いました。

みんな素敵な写真がいっぱい撮れたみたいです。

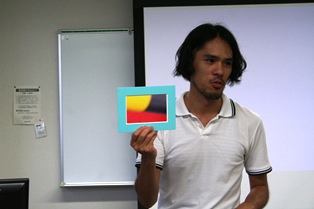

都甲先生にアドバイスをいただきながら1枚を選び、マット紙に印刷してもらいました。

できあがった作品は、フレームに入れて完成!

感慨深い~

最後に都甲先生が、参加者一人ひとりの作品について、講評をくださいました。

みなさんそれぞれ、とってもユニークな表現をされていました。

自分には思いつかない視点がすごく刺激になりました。

フレームの四角い枠の中に、自分の好きな世界を「切り取り」「創る」時間。。

うんと自由な表現の世界をめいっぱい楽しめた1日でした。

奈良ひとまち大学のみなさま、都甲ユウタ先生、ありがとうございました!

●レポーター:奈良市在住 ヘリコプターの子 さん

体を動かすのが、大好きな私。

ん?「奈良っ子らしさ」って??どういうことだろう・・・と思いつつ、サブタイトルの「~身体表現で新しい自分発見~」を見て参加を決意しました。

しかも、この講座の講師の先生は「俳優」と書かれています・・・興味津々。

何をするのかわからないまま、新しい自分発見ができたらいいなという期待を胸に、教室へ。

教室に入ると、若い男性が1人・・・

Tシャツにスウェット、しかも裸足で、ニコニコ気さくに話かけてくれます。

ん?誰だろう・・・

次々に教室に入ってくるのは、年齢も性別も異なる老若男女さまざま。

どんなことをするのか、ワクワクしてきました。

「では、みなさん、今日は身体を動かすので、できたら靴も脱いでもらって、裸足になってください。」

あっ!!あの男性・・・先生なんだ!

まず、自己紹介をしました。

そして、部屋の中を無意識にぐるぐる・・・他の人にぶつからないように歩きます。

続いて、部屋の中に人が均等になるように、意識してぐるぐる・・・歩きます。

さらに、人が均等に配置されるよう意識したまま、通常の速度で歩く人と通常の1/2のスロー速度で歩く人に分かれてぐるぐる・・・歩きます。

最初は足元を見て歩いていたけれど、ちょっと意識することで、目線が上がり、周りの人の動きを見て行動するようになりました。

次は、「床一面に絵具がまき散らされていると想像して、手を使わずに自分の全身にその絵具がつくようにしてください」と。

みんな寝転がって、コロコロ・・・コロコロ・・・

でもっ!膝の内側や首・足首・肩などは、どうしても無理!!

今まで、想像もしなかったような体験でした。

続いては、2人1組になって、パートナーのするがままに自分の身体を動かすというもの。

パートナーが手などを動かし、さまざまなポーズで止めます。

自分の意思では全く動いてはいけないとのことだったので、コマネチのポーズで止まっている人も・・・

自分の身体なのに自分じゃないみたいな・・・変な感じでした。

最後に、2人1組で力を均等にするというもの。

方法としてはパートナーと両手を合わせ、お互いに押し合います。

力が均等になった瞬間・・・

えぇぇぇぇぇ!!!!!

その瞬間がわかるんです。

お互い「今、均等になった!」と同時に感じるんです。

すごーーーーーい!

こんな感じ初めてです。感動。。。。。

今日学んだこと・・・

それは、バランスがとても大切だということ。

人と人の関係においても、押す力が強すぎてもダメで、押す力が弱すぎても、うまくバランスがとれない。

お互いが心地よいと思うのは、互いにバランスがとれている関係であること。

これからの人生のなかで、今日学んだことを忘れずに、たくさんの人と出会い、交流し、より多くの人からいろんなことを学び、吸収していけるように努めていきたいと思いました。

1時間半という短い時間でしたが、新しい自分を発見できたのではないかなと思います。

とても楽しい時間を過ごすことができました。

ありがとうございました。

●レポーター:奈良市在勤 こけし さん

「梅干しアーティスト」という言葉が気になって、授業を受けてみようと決めました。

あのしわしわの梅干しがどうやったら「アート」になるのだろう、と不思議に思ったのです。

ですが、堀江先生のお話を聞いていたら、その疑問も納得に変わりました。

先生は梅干しが大好きで大好きで大好きだから、梅干しが持ついろいろな表情や可能性を次々と見出し表現することができるのでしょう。

卒業制作を含む先生の梅干しアートは、どれもあったかくておもしろくて、そしてどれもとても綺麗でした。

梅干しの種を使った紙すきもそのひとつで、先生に教わりながら、私たちはそれぞれ自由に思うままに、梅干しの種を配置していきます。

梅の種類や漬け方によって種の色も形も大きさも変わるそうで、そのあまりの違いに驚かされました。

つい楽しくなって、梅干しの種を気づけば粉々にしてしまったり。

でもやっぱりそこにも色や形の違いがあって、和紙の模様にどんどん取り入れていきたくなるのですから不思議です。

最後の仕上げは先生がしてくださり、後日、自分の作品が届くそうです。

完成した姿はどのような感じなのでしょうか。今からとても楽しみです。