1971年生まれ。

着物にたずさわって、今年で丸20年。

着付けから着物コーディネイトまで、どっぷりとつかっています。

1971年生まれ。

着物にたずさわって、今年で丸20年。

着付けから着物コーディネイトまで、どっぷりとつかっています。

高校時代から三重県にある「赤目自然農塾」に通い、農業の基礎を学ぶ。

高校卒業後、都祁地区で大和茶と野菜の生産を始める。

現在は、多方面の企業とのタイアップや研修生の受け入れなど、精力的に活動中。

●レポーター:京都市在住 A.M. さん

みなさん、まんじゅう発祥の地がどこかご存知ですか?

今回参加した授業「幸せはこぶ、和スイーツ案内 ~日本唯一、おまんじゅうの神社訪問~」では、まんじゅう発祥の地であり、まんじゅうの神様が祀られている「林神社」に伺いました。

近鉄奈良駅から徒歩5分、小さな商店が立ち並ぶ街中に、突然現れる漢國神社の赤い鳥居。「林神社」はこの神社境内にあります。

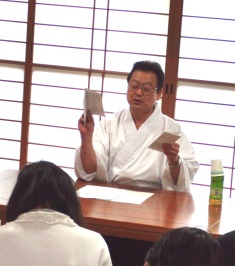

漢國神社・林神社の宮司、梅木春興さんが今回の先生です。

袴でビシッとキメた姿に、ニカッとした笑顔が似合います。最初は緊張気味だった参加者ですが、冗談まじりでユーモアたっぷりのお話を聞くうちにドッと笑い声があがるように。

「林神社」は、室町時代、日本に初めてまんじゅうを伝えた林浄因を祀る神社です。1949年、当時の漢國神社宮司によって建てられました。林神社の建つ林小路は、現在の漢國神社々頭にあたり、ここは林浄因が日本初のまんじゅう屋を開いた場所。まんじゅう発祥の地なのです。

もともと、まんじゅうは中国ではマントウと呼ばれていました。これは今でいう豚まんのこと。しかし、林浄因はじめ禅宗の僧侶は肉食が御法度。そこで、林浄因は中身を甘い小豆餡にかえ、まんじゅうを作ったのです。それが師匠である龍山禅師から天皇家や将軍家に伝わり、徐々に広まっていきます。

そしてそこから更に、まんじゅうを全国に広めたのが茶道。

苦いお茶に合うお茶菓子として、茶の湯の流行に乗り、まんじゅうは広く全国で愛される菓子となりました。

まんじゅうにこんな歴史があったなんて、と驚きの思いでいっぱいに。参加者からも、感嘆の声がもれます。

お話の後、参加者全員で神社境内を見学させていただくことに。

漢國神社本殿を越え、境内右奥にひっそりと林神社の小さな社が建っています。

社を過ぎて数歩 奥へ向かうと、「まんじゅう塚」と呼ばれる岩が。この下には、

林浄因が結婚した際に配った紅白まんじゅうが埋められているとのこと。めでたい席で紅白まんじゅうを配る風習は、これが発祥なのだそう。

休憩の後は、茶道の体験。本当に盛りだくさんな授業内容で、私はお茶を飲む前からお腹がいっぱいに・・・はなりませんでした。なぜなら、この後にまんじゅうの実食が待っていたから。私、甘いものには目がないのです。

広間の真ん中を開け、四角形のように端に並んで座っていきます。

見本を見た後、順に実践。真似をしてみても、どこかぎこちない。思ったように身体が動きません。

そして遂に、正座による足の痺れが。ひとり痺れと戦っていましたが、戦いに敗れ、最終的には足を崩させていただきました。

まんじゅうの上品な甘みに、お抹茶のさわやかな苦味が合って、改めておまんじゅうのおいしさを実感。広間に参加者のほっと落ち着いた気持ちが伝わり、ほわっと和やかな雰囲気に。

最後に、もう一度、梅木さんが登場。参加者の質問に丁寧に答えてくださいました。

また、漢國神社では新たな試みとして、毎年8月に境内で無料ライブを行っているそうです。ミュージシャンの演奏、一人芝居の上演などおもしろい内容になっているとのこと。

2時間の授業はあっという間に終わってしまいました。漢國神社・林神社・まんじゅうの歴史を学び、茶道の体験まで。ぎゅっと濃い充実した時間を過ごすことができました。

奈良駅から程近い街中にある小さな「林神社」。そこは、多くの人に愛される菓子「まんじゅう」発祥の地。たまたまふらっと、じっくり歴史を調べてから、どちらでもきっと新しい発見ができるはずです。

●レポーター:奈良市在住 ここ さん

自然農や有機農法に興味があり、オーガニックマーケットにも数回行ったことがあるので、もっと深いお話が聞きたいと思い今回の授業に参加しました。

先生は自然食品店「五ふしの草」店主の榊原一憲さん。

「五ふしの草」は、自然農法や有機農法で作られた野菜や有機加工品などを扱っていて、ママ世代の女性を中心に、できるだけ自然なもの・安心なものを求める方に人気のお店です。

「五ふしの草」は、自然農法や有機農法で作られた野菜や有機加工品などを扱っていて、ママ世代の女性を中心に、できるだけ自然なもの・安心なものを求める方に人気のお店です。

しかし、オーガニックマーケットでは榊原さんはお店を出さず、言わば裏方のお仕事。

休日に自分のお店を閉めてまでマーケットを運営する理由は何なのか、授業はそんな話から始まりました。

榊原さんいわく、自然農法や有機農法で作物を作る若い農家さんは、スーパーなどの流通に乗りにくく、作物の価格を安くすることが難しいため、販売するルートが少ないとのこと。

そのような農家さんに少しでも消費者と繋がる機会を増やしたいという思いからオーガニックマーケットを立ち上げ、2010年12月から毎月最終日曜日に開催しています。

オーガニックとは本来有機栽培を指すことが多いのですが、このオーガニックマーケットでは「繋がる」という意味で使われています。

それは、オーガニックマーケットには環境負荷が少なく子どもたちの世代にもずっと繋がる栽培方法で作られた商品が並び、生産者と消費者が直接繋がる場であるから。

単なる売り買いのためではなく、これからの農業や地球のことまで考えて運営されているということに、このマーケットの奥深さを感じます。

榊原さんのお話の後は、オーガニックマーケットを案内してもらいながらのツアー。

今回は野菜の品数は少なめ。というのも、この時期はちょうど端境期(はざかいき*)に当たるからだそうです。

スーパー等で野菜を買うことが多くなった 私たちにとって、端境期を感じることすら新鮮で、自分たちが思う「普通」とは実は普通ではなかったことに気づかされます。

その他にも、一種類の花の蜜ではなく花・樹木という区分だけで蜜をとった蜂蜜、鶏舎ではなく大地の上でのびのびと育ったにわとりの卵など、そこには人と自然の食品との本来の付き合い方がありました。

榊原さんの今後の目標は、売上金を貯めて、マーケットで使用するテントを骨組みの部分を全て竹で作った「竹テント」にすること。

7月・8月はキャンドルを用いた夜のマーケットも開催予定です。

今後もどんどんおもしろくなっていきそうなオーガニックマーケット。

地元の人に愛されるイベントとして、ずっと続けて行ってほしいと思います。

*端境期(はざかいき)

端境の時期。また一般に、物事の入れ替わりの時期。

端境(はざかい)

新米と古米とが市場で入れ替わる9、10月ころ。季節性のある野菜・果物・生糸の取引などにもいう。