外は雨がしとしとと降る日でした。

色とりどりの人工浮遊体が自由に浮かぶ水槽がいくつもあったり、首から上が大きな電球でできている人形がデスクワークをしていたり。そんな不思議なギャラリーの中、穏やかな雰囲気で今回の授業は始まりました。

先生は、奥田エイメイさん。

電機メーカーの研究所でお勤めされていた時に人工筋肉の研究をされ、退社後にJR奈良駅付近で飲食店兼ギャラリーを経営、現在は人工筋肉の構想を基に「人工浮遊体」の制作をされています。

「人工浮遊体」は主に病院やオフィスに納入されることが多いらしく、クライアントからは「”癒し系”ですね」と言われることが少なくないのだそうです。そこで奥田先生は、ふと「”癒し”とは何だろうか」と疑問に思われました。

「いやし」は「あやし」に似ているな・・・・

考え込む入り口で、奥田先生はご自分が元々”癒し”を作りたかったのではなく、本来は”あやしい”ものを作りたかったのだということに気づいたのだとおっしゃいました。

そのように、奥田先生は常に思考のアンテナを張り巡らせて模索されていらっしゃる印象を受けました。それは「言葉」からであったり、「漢字の形状」からであったり、脳裏に閃いた印象を丁寧に追っていくことで、新しい作品の制作へとつなげていらっしゃるようでした。

「今、していることの意味とはなんなのか」。制作をしながら、思考を文字化し、考察する作業を大切にしているとも語られていました。言葉はどこへでもジャンプできるところが良い。それまで考えていなかった場所へも飛んでいける。そのように語られていたことが印象的でした。

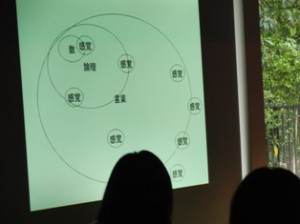

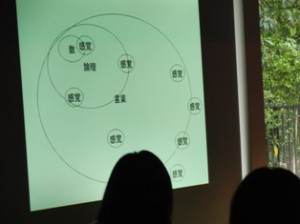

企業に勤めておられた頃から制作されている内容や物は変化していっているが、「物を作ること・考えることは続ける」ことを心に決めてこられたという奥田先生は、創作をする過程には必ず「数値化」することが大切なのだと語られました。若い芸術家が陥りがちな「感覚―ニュアンス―で創作」していると、自分の内だけにしか響かず、作品はそれ以上拡がってはいかない。しかし、どのような組み合わせ、どのような比率で混ぜあわせることで、その色が形成されるのかなど、作業を論理づけし、数値化したり言語化していくことで、感覚が研ぎ澄まされ新たな創作へと繋がるのだと語られました。

確かにそのとおりで、感覚だけで制作をしていくと行き詰まったり、よくいう「スランプ」に嵌りがちですが、数値化され理由付けされたものは揺らぐことがないので、そのような場合になっても制作を続けていくエネルギーに繋がるのだと気づきました。

次に、第2部として少し柔らかな雰囲気のなかで、奥田先生を囲んで質問会が開かれました。

以前に奥田先生が経営されていたカフェへ訪れたことがある方の質問から、当時のエピソードをお伺いしたり、以前に山登りをされていた時に学ばれたことなどを語っていただき、学生のなかにも笑顔が生まれていました。

奥田先生の講義を聴き、常にアンテナを張ること、周囲に鈍感にならないことの大切さを学びました。

ありがとうございました。

「自分が生活している奈良のことをもっと知りたい!」と思っていたときに出会った、奈良ひとまち大学。

「奈良のお茶って、すごいんです!」というタイトルに魅かれ、今回初めて申し込みました。

今回の授業が行われた遊茶庵は、とても素敵なところでした。

周りは茶畑がひろがり、そして中は春の日差しが差し込み、暖炉では薪がパチパチと音を立て、とても温かみのある空間。居心地が良く、何時間でも居たくなる雰囲気で、教室に着いた瞬間、私は和みモードになってしまいました(笑)。

そんなゆったり・まったりな雰囲気で始まった今回の授業ですが、講師の竹西先生のお話はとても面白く、興味深かったです。

そんなゆったり・まったりな雰囲気で始まった今回の授業ですが、講師の竹西先生のお話はとても面白く、興味深かったです。

「お茶は洗うことはできないし、そのまま飲むものなのに、農薬を使うのはどうなんだろうか・・・」と感じられ、それ以降は、様々な苦労をされながらも無農薬有機栽培にこだわってお茶作りをおこなってこられた竹西先生。そのお話からは、お茶作りへの真摯な態度・情熱を感じました。先生のお茶作りへのひたむきな姿勢に触れ、心から感銘を受けました。

そして、いよいよ本日のメインである美味しいお茶の淹れ方について、竹西先生に教えていただきながら、試飲しました。

お茶にはそれぞれ最適な温度があるそうで、ポットからいきなり急須にお湯をそそぐのではなく、別の器に移して、まずは湯冷ましするというひと手間がとても大切なようです。

普段、そんな風にお茶を淹れたことのない私は、そのことに少し驚きました。ですが、そのひと手間をかけたお茶の味は、いつも飲んでいるお茶とは全く違いました。すっごく甘くて、旨みがあるんです!「うわぁ全然味が違う!!」と思わず言ってしまったほどです。

そして、二煎目。一煎目よりも少し高い温度でいただきましたが、二煎目の味は、一煎目と比べて少し渋みがあり、また違った味わいを楽しむことができました。

自家製のお茶のシフォンケーキをいただきながら味わう三煎目。また二煎目とは違う味を楽しめ、一煎ごとにどんどん味が変化していく面白さにわくわくしました。

そして、最後の四煎目にはミントの葉を入れ、ハーブティーのようにいただきました。ミントの清涼感がプラスされた四煎目は、これまでのいただいたお茶の美味しさとは異なり、また新たな大和茶の楽しみ方を教えてくれるものでした。

最後に、四煎までいただいた茶殻にぽん酢をかけていただきました。茶殻の柔らかさ、そして最後に感じるお茶の風味がとても美味しく、ぺろりと食べてしまいました。「お茶ってこんな味わい方もあるんだ!」と、またまた新発見でした。

豊かな自然に育まれた大和茶を丸ごと味わい、その美味しさ・魅力を充分に堪能することができました。

「これから自分でお茶を淹れるときも、今回教えていただいたことをやってみよう!」と思いました。

授業は本当にあっという間で、とても楽しい時間を過ごすことができました。自分の住んでいるこの奈良に、こんなに美味しいお茶があるということもあまり知らなかった私にとって、今回の授業は新たな発見を与えてくれるものでした。奈良の魅力も再発見でき、ますます奈良が好きになりました。今回このような機会を与えてくださったことを、心から感謝いたします。本当にありがとうございました。

初めて登校した、奈良ひとまち大学。今回の教室は、ならまちの中にある鶉屋倶楽部2階の奈良町落語館。初登校の緊張と「鶉」が読めないので道に迷ったらどうしよう(人に聞きづらい。。)という不安でいっぱいのなか・・・、すんなり到着。なぜなら、目的場所の前でスタッフの方が大きな旗を持っていたから。とてもわかりやすかった。

鹿の本を中心として、奈良が抱える観光資源・魅力をいかに外に発信していくのかのお話。『奈良発 オレたちシカをなめるなよ!』の作者の有本隆さんが先生でした。

今回の本の出版は、2つの「ご縁」が結んだ本だとおっしゃられていました。

第1に、奈良で寄席を観に行き、今回の教室・奈良町落語館の田中さんとの出会い。

第2に、教科書出版で有名な出版社との出会い。

どこに縁が隠れているかわかりません。

田中さんと奈良の町おこしをする話のなかで、「奈良の鹿愛護会」の財政がピンチということを知ったそうです。

そこで、修学旅行などでトラブルなく「鹿さんよかったね」と良いイメージで帰ってもらえればまた観光に来ていただけると考え、それにはもっと鹿のことを知ってもらわなくてはいけないと思い、本を出版するという方法をとりました。印税は愛護会に寄付する形をとり、財政面でも協力できるようにしました。

たくさんの人に手にとってもらえるように表紙や視点にインパクトをつけ、他の本との差別化を図りました。おかげで、有本さんご本人より本の知名度の方が高いとおっしゃられていました。

授業の最後に、学生たちで奈良の観光資源をこうしていけば良いんじゃないか、これも観光資源になるんじゃないかということを、グループに分かれて自由に(実現可能不可能関係なく)ディスカッションをしました。

奈良に泊まっている人が朝食後に買い物できるお店が増えればいいなとか、鹿の生態がわかれば今と違った形でアピールできるんじゃないかとか、平城遷都1300年祭でやっていた天平時代のコスチュームがレンタルできれば目玉になるんじゃないか・・・など。

再び来ていただくには、結局、人のあたたかさが大事なんだということに落ち着きました。奈良町にはその土台が存在することも。

1人では思いつかなかった意見が出て、それぞれが抱えている思いを感じました。

授業後に、大学で落語研究会に所属されていた過去をお持ちだとか、奈良にまつわる講談や落語も手がけていると聞きました。授業後も楽しいひとときでした。

奈良のことで既に知っていることも、本当のところはどうなんだろうと考えるきっかけを与えてくださいました。一歩踏み出して奈良をもっと知っていこうと思いました。

仏像ブーム仕掛け人 みうらじゅんさん、そして「イケ住」でおなじみの海龍王寺・石川重元さんが、奈良のお寺や仏像について、それも熱いトークではなく奈良らし~くゆるゆると語り合うなんてステキな授業を知ったら、もう行かないわけにいかないじゃないか!そう思って参加した今回の授業「奈良はボクらの宝物!」。朝も早くから奈良市立中部公民館にはそんなゆるゆるトークを聞くべくたくさんの学生さんたちが詰めかけていました。

しかし、その前日には誰もが予想だにしなかった東北地方太平洋沖地震が日本中を震撼させていたばかり。まさかとは思いましたが、やっぱりそのまさかで、みうらじゅんさんは残念ながら東京から奈良に来ることが叶わず、ならどっどFMの羽原亜紀さん、飛鳥発掘調査を行っていた平城遷都1300年事業協会の露口真広さんがピンチヒッターを務め、3人のトークが幕を開けました。

まずは、石川住職がご自身について本当に着飾ることなく語ってくださいました。好きなものは音楽・スノーボード。現在はツイッターで世界に向けて奈良を発信されており、フォロワーも有名人並。修学旅行に来た中学生にも、「ツイッターしてる石川さんですよね!!?」と声をかけられたとか。海龍王寺を含め奈良県内の寺社仏閣を20ヵ所は巡り歩いたであろう私でも、こんなに身近に感じられる住職さんは初めて。そこでふと感じました。いろいろイケてるけど何が一番イケてるかって、人々とお寺の住職さんとの今までの距離感・超え難い壁のようなものを圧倒的に覆したところが、やっぱり相当イケてるんですよね。

幼い頃、悪さをするといつもお堂に放り込まれたという石川住職。どんなに言い訳をしていても、薄暗い中でぼんやりと仏様と向かい合っていると、自然と言い訳が消え、自分の悪さを認めることができた。仏様って、どれだけこちらがラブコールを送っても、悩みを訴えても、決して答えてはくれない。だけれど、仏様を通して、自分と向かい合う時間をもつ。これが大切なことなんだというお話には、会場の誰もが深く頷いていました。

石川住職でも、「仏教を一言で言うと?」と尋ねられると未だに答えられないそうです。でも、仏様の前では何かを見透かされている気がして未だにハッとさせられることもあるといいます。そうか、仏教って、私たちが考えるほどカタいことじゃないのかもしれない。もっと単純に、「素直になれる時間をつくる」ってことなんですね。そんなストレートなことを教えてくれるからきっと、石川住職と私たちの距離はこんなに近く感じられるんだ。

大阪・京都・神戸と奈良の違いは、カラーかモノクロームかというお話も興味深かった。

確かに奈良は、活気や格調高さでは引けを取るかも知れない。けれど、遥かに長い歴史をゆっくりと紡いできた深さと厚みがある。どんな人をも受け入れる懐の深さでは、奈良に勝る場所はないだろう。日本人なら誰しもがもっている1300年前のDNA。普段は忙しさに埋没しているそれが、奈良を訪れてふと芽を出す。初めてなのに、懐かしい。奈良に存在する何気ない風景が人々の心に優しく沁み込むのは、1300年前と変わらない空気を抱いているからかも知れないと思いました。

最後に、石川住職が気負わずに身近なツールで情報を発信しているように、私もこれから奈良の魅力を子どもたちに余すことなく伝えていきたいと思います。そのためには、ただ歴史の表面をなぞるのではなく、私自身が本当に奈良を好きであることが大切だという石川住職からのアドバイスもいただきました。

みなさん、奈良を愛していますか?その気持ち、どんどん出していきましょう!

そんな気持ちにさせられた授業でした!!

「BMXって、知ってますか?~新感覚の自転車スポーツを発見!~」「若き「農」の挑戦者に聞く!~これからの「農」のありかた~」は、定員に空きがあるので、参加申込を先着順で受付します。

定員に達し次第締め切りますので、参加申込はお急ぎください!!

詳しくはこちら→

「BMXって、知ってますか?~新感覚の自転車スポーツを発見!~」

「若き「農」の挑戦者に聞く!~これからの「農」のありかた~」

※終了しました

そんなゆったり・まったりな雰囲気で始まった今回の授業ですが、講師の竹西先生のお話はとても面白く、興味深かったです。

そんなゆったり・まったりな雰囲気で始まった今回の授業ですが、講師の竹西先生のお話はとても面白く、興味深かったです。