春日大社にある萬葉植物園を、萬葉植物園主事補の木多さんの案内で回らせて頂きました。

珍しい緑色の桜「御衣黄」や、紫の衣服の染料に使われていた貴重な「ムラサキ」のほか、万葉集に詠まれた植物など、歌の解説も交えてとても楽しくお話しして頂きました。

普段目にする植物も、万葉集の歌人の気持ちを感じながら観察すると、いにしえの奈良の様子が見えてくるような、何とも言えない素敵な時間を過ごす事が出来ました。

藤の花もちょうど見頃で、甘い香りに包まれて、いろんな種類の藤を堪能することが出来ました。

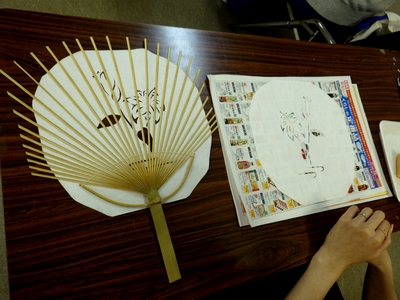

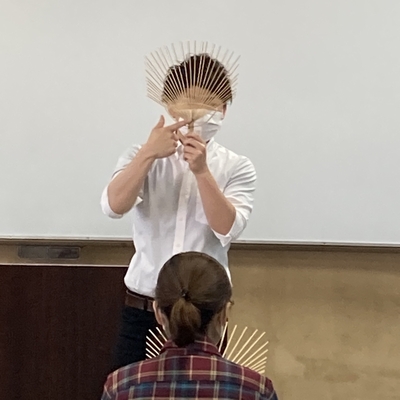

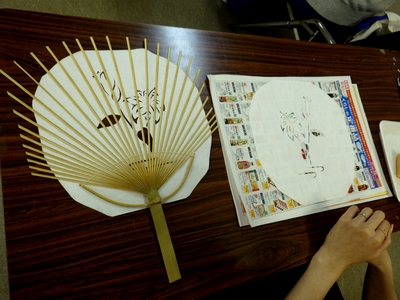

2022年4月23日(土)、池田含香堂 6代目の池田匡志さんに奈良団扇に関するお話を伺い、実際に団扇作りも体験させていただきました。

池田含香堂さんは、創業170余年の奈良団扇専門店で、材料や道具を含めすべての工程を家内工業の手作りで作られています。

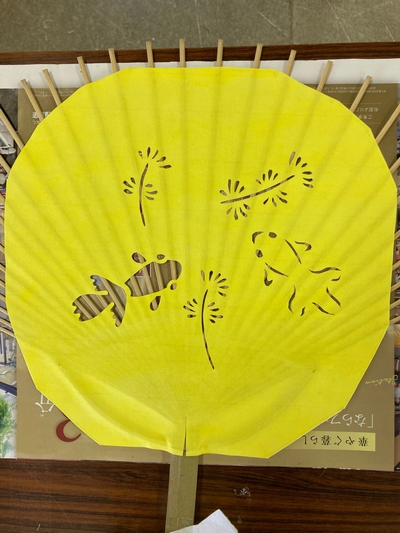

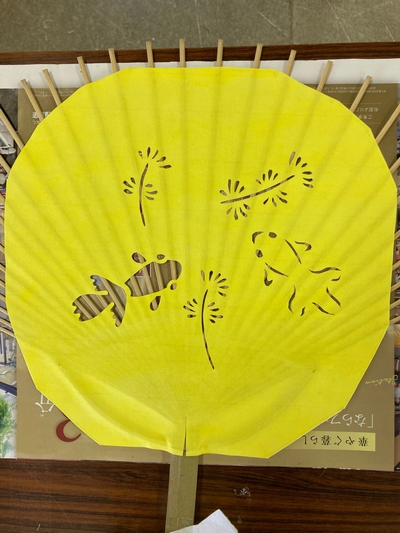

色鮮やかな和紙に透かし彫りを施しており、団扇の骨の数は60~90本もあるそうです。

授業で体験させていただいたのは透かし彫りと糊で貼り合わせる工程だけでしたが、図案と和紙の色は複数の中から選ぶことができました。

仕上げは職人さんが行ってくださるそうなので、完成が楽しみです。

授業の後、お店の見学もさせていただきました。

実際に手に取ってみると軽くてあおぎやすく、手作りにもかかわらず2,000円台から手に入ることにも驚きました。

「伝統工芸」と聞くと敷居が高く感じますが、もっと積極的に関わっていきたいと思いました。

いろいろありがとうございました。

体験に使う絵柄と、和紙の色を選んだ後、奈良団扇の歴史と特徴について説明を受けた。

奈良団扇はきれいな絵を飾って眺めるものだと思っていたので、「実用性の高いものだから、ぜひ使ってほしい」と言われたのには驚いた。

体験では2枚の和紙に刷られた絵柄をカッターで切り抜いて、竹製の骨に張り付けた。

切り口はぼろぼろだし、表と裏の模様をあわせることが難しかった。

この後、乾燥させて、団扇の形に打ち抜いて縁を薄い和紙で補強する作業をお店でやってくれて、1週間ほどでできあがるそうだ。

完成が楽しみ。

最後にお店に移動して絵柄を切り抜く作業を見学したり、展示してある古い製品の説明があった。

今回私は、三条通りにある池田含香堂の奈良団扇の歴史についてのお話を聞きました。

お店の前は厳かな雰囲気がしていたので入ったことはなく、毎回気になっていました。

6代目の池田さんはとても気さくな方で、1300年の奈良と団扇の関係性や当時の使い方を順序を追って分かりやすく教えてもらいました。

まず、1300年前は団扇は現代のように扇ぐ使い方ではなく、権力者の象徴で、儀式として団扇が使われていました。

江戸の初頭には日本全国に広まり、デザインや色が付けられました。

それが今の奈良団扇になっていきます。

特徴は2つあります!

1つ目は、見た目が華やかで、透かし彫りがあることです。

色は5色あり(赤・白・青・橙・黄)、初めは色が鮮やかではっきりしていますが、人によっては色が落ちてきた団扇が欲しいという人もいます。

2つ目は、実用性があるところです。

奈良団扇を支えている竹製の骨は、通常の団扇より薄くて細いです。

これにより、多くのしなりを生むことができ、10の力で50の風ができます。

難しいものでは製作に1年から3年かかるものも・・・。

実際に透かし彫りを体験させてもらいましたが、不器用な私にとって彫るのはとても難しく、途中で池田さんの力を借りて完成させました。

そのあとは両面にのり付けをし、乾燥させ、数日待ちます。

最後に、念願の池田含香堂を訪問することができました。

奈良団扇の使いやすさや奈良絵の扇子を、見て、触れて、学ぶことができました。

貴重な体験をありがとうございました。