私は以前、茶道をやっていたということもあり、お茶がテーマの今回の講義に惹かれ、参加させていただきました。

20名ほどの方が参加されており、同じようにお茶に興味を持たれた方がたくさんいることを実感しました。

まずは井ノ倉さんの会社紹介からしていただきました。

1700年代から続く歴史ある会社です。

次に大和茶の紹介をしていただきました。

緑茶・烏龍茶・紅茶は同じ茶葉を使用しているということは知らなかったので驚きました。

製造方法によって、それぞれの茶葉ができるそうです。

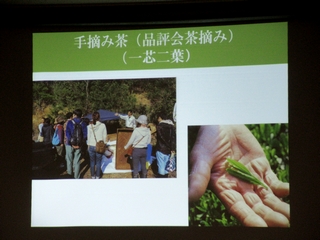

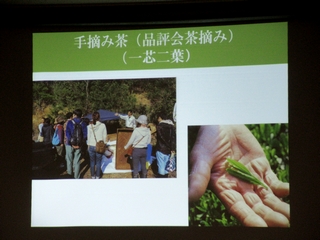

井ノ倉さんはお茶摘み体験を盛んに開催されているそうです。

私も昔、お茶摘み体験をしたことがあるのですが、一芯二葉(芯とその下の葉2枚)を摘むのは思っている以上に難しいです。

機械でさっとできてしまうことを手作業で行うことで、お茶を理解し、より良い製品ができるのだなあと思いました。

井ノ倉さんのお茶が数々の賞を受賞されているのも、お茶に真摯に向き合い、大切に育てられているからだと思います。

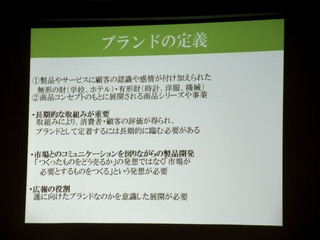

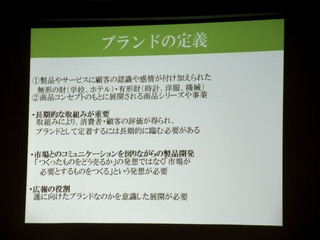

ブランドについてもお話をいただきました。

価値を伝えること、ニーズを形にすること、独自のやり方でファンを作ることが大事だとおっしゃっていました。

これはお茶だけでなく、すべての人や物についても大事なことです。

井ノ倉さんがこれらを心掛けてきたからこそ、月ヶ瀬のお茶が全国に広まったのだと思います。

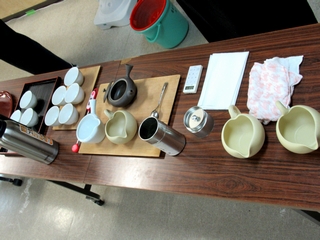

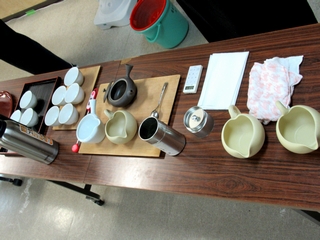

最後に、おいしいお茶の淹れ方を教えてもらい、試飲をさせていただきました。

沸騰したお湯を冷ましてから淹れるのが秘訣で、熱々のまま淹れるとお茶がやけどするそうです。

育てる時と同じで、淹れる時もお茶を我が子のように扱うべきだと学びました。

飲んでみると、まろやかな苦みが感じられ、その後、甘みが口いっぱいに広がりました。

今まで飲んできたお茶とは別物のような感覚です。

今回の授業で、月ヶ瀬のお茶や、井ノ倉さんのお茶に真摯に向き合う姿勢から、たくさんのことを学べました。

私たちの日常に当たり前のように寄り添ってくれるお茶ですが、その裏側を知れたことで、以前よりもお茶への愛情が大きくなったような気がします。

授業終了後、他の参加者の方々とも「おいしかったですね」とお話をさせていただきました。

お茶を介して「人と人のつながり」を感じられた瞬間でした。

私だけでなく参加者の皆さんも、さらにお茶が好きになったのではないでしょうか。

素晴らしい講義をありがとうございました。

2022年1月23日(日)14:00~15:30、奈良市立中部公民館にて「世界へ羽ばたく月ヶ瀬のお茶 ~井ノ倉さんのお茶が愛されるわけ~」に参加しました。

どんなお話なのだろうと思いながら教室に入り席に座っていると、前方のほうに茶器やお湯の入ったポットが置かれています。

実際に入れる道具を見ながらの授業なのかしら?と思いながらボヤっと観察しているうちに、教室の中はあっという間に定員20名の参加者で埋め尽くされました。

さっそく今回の先生である井ノ倉先生が紹介され、授業開始です。

お茶の作り方や、どんな気候や風土が適しているのか。

どのようにしてお茶の魅力を世界に拡げていったのかを時列系で説明され、ミラノやニューヨークのホテルやレストランで使われていると聞きびっくり仰天。

そんな先生のお茶への情熱を感じながら、気が付けば60分経つ頃に私たち受講者は【紅茶・ウーロン茶・緑茶が、同じ葉でなぜ違う特徴を持つのか】を理解できる博士に大変身していました。

そして最後の30分。

なんと、最初に見たお茶器を使っての実演があるというのです。

井ノ倉先生、アシスタントとして同行されていた息子さん、大和茶研究センターの職員さんの3名でお茶を鮮やかに淹れて見せてくださいました。

飲むのがもったいないくらい綺麗に澄んだグリーンのお茶。

どうぞ温かいうちにと勧められるままに口にしました。

丁寧に煎れられたお茶は、口に含んだ瞬間に甘くてとてもすっきりとした後味のするものでした。

「茶の葉の量と温度と時間に気を付けることができれば、美味しいものを煎れることができますよ。」

楽しそうにそう語る井ノ倉先生。

そのお茶を煎れる姿は、本当にお茶が好きでたまらないという想いにあふれていて素敵でした。

先生が心血注いで丹精したこのお茶。

確かに、世界で愛されている筈だと思った瞬間でした。

最近の私の中で奈良しみんだよりを読むことが流行っています。

今までは気にも留めていなかったのですが、何気なくページを捲ると「白雪ふきんに学ぶ、仕事のヒント」が目につき、参加してみることにしました。

普段から馴染みがあることと、仕事柄色々な分野の知識を得たいという思いがありました。

初めての参加で緊張していましたが、最初の自己紹介でリラックスすることができました。

皆さんの自己紹介を聞いていると様々な立場の方から白雪ふきんが愛されていることを実感し、さらにお話が楽しみになりました。

この授業の中で一番興味深かったことは、最初に私が質問したサスティナブル、SDGsに関したお話でした。

素材にとことんこだわった白雪ふきんだからこそ、形を変えて使い続けることができ、最後はプランター土どめとなって土に帰っていく。

丁寧に作られ、大切に使う。

その行為が今の私にとって尊いものに感じました。

便利な世の中になり、物や生活にかける時間が無駄とされがちな日々。

そんな時代だからこそ、大切に最後まで使えることが最高の贅沢なのかもしれないと感じました。

そして、それこそ手間ではないと笑顔な弥生さんのお話を聞き、もっと気負いせずにできそうだと思いました。

とても楽しい授業でした。

ありがとうございました。

2月授業の参加申込の受付を開始しました。

2月は、以下の3本立てでおおくりします。

「『生活のデザイン』を届けること~カフェと宿と建築事務所のある町家~」

「アイデアあふれる、鈴木さんのカフェ~大学生がオーナーになった理由~」

参加申込の締切は、2月16日(水) 09:00 まで。

皆様のお申込をお待ちしています~♪

授業一覧はこちら→ https://nhmu.jp/category/class