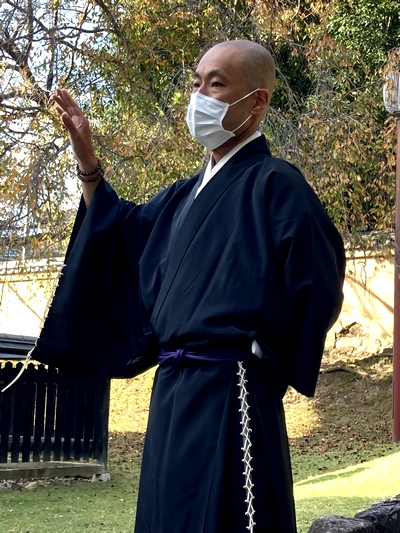

1987年生まれ、奈良県奈良市出身

京都大学総合人間学部卒業。

京都大学大学院 人間・環境学研究科 前期課程修了。

大学卒業後に黄檗宗大本山萬福寺にて修行の後に顕法。

2015年には王龍寺副住職となり、現在に至る。

「フリースタイルな僧侶たち」メンバーとしても活動。

※授業内容についてはお答えできません。

奈良ひとまち大学までお尋ねください。

※授業内容についてはお答えできません。

奈良ひとまち大学までお尋ねください。

●レポーター:奈良市在勤 お豆腐 さん

以前、ご一緒にお仕事をした方が「昔はよく五重塔で遊んだものだよ。階段とかあってね~」と仰っていたのを、奈良ひとまち大学の授業「入ってみよう、興福寺五重塔!」を見た時に思い出し、「これは行かなくては!」という思いで参加しました。

集合場所は三重塔。

執事の辻明俊さんのお話も、この三重塔から始まりました。

なぜ三重塔が建てられたのかは分かっていないことや、建造物の再建は、基本的に元からあった同じ場所で同規模で行うことなど、あまりお寺に詳しくない方にも分かるよう、とても丁寧に説明してくださいました。

少し進んで、お地蔵さんの話。

沢山いるお地蔵さんの中に、最初は表情が全くなかったが、毎日拭いてお世話をしていると、次第に表情が現れてきたお地蔵さんがいるという逸話。

普段なら足を止めないような場所で足を止め、お話を聞いていて、新たな一面を発見したようでした。

そして五重塔。

五重塔は1階建ての5層建築、吹き抜けのような感じになっており、中心に「心柱」があり、また釘を1本も使わず木を組み合わせることによって地震にも強い構造になっているようです。

心柱の技術は、東京スカイツリーにも応用されているようで、1000年以上前の技術が現代にも通ずるものがあることに、驚きを隠せませんでした。

塔初層には、釈迦・阿弥陀・弥勒・薬師如来坐像が安置されており、皆の目を惹きつけていました。

「文化継承」

新しい文化が色々入ってくる中で、既存の文化を後世にも受け継いでほしい。

これが執事の願いです。

奈良は歴史文化資源の宝庫です。

興福寺さんだけでなく、他にももっと目を向け、昔と今を見つめ直す良い機会になりました。

物心がついた時から既にあった五重塔。

修理が始まると、10年は姿を見ることができないとのことでした。

それまでにしっかりと目に焼き付け、また10年後、どのように感じるか楽しみにしたいと思いました。

●レポーター:奈良市在住 CDKちゃん さん

2021年10月30日(土) 15:00~「入ってみよう、興福寺五重塔! ~ニッポンの至宝、内部特別公開~」に参加しました。

集合は北円堂とともに寺内最古の建物と言われている三重塔(国宝)。

本日の先生、興福寺執事の辻 明俊さんは「三重塔は奈良の人でも知らない人が多い」と語ります。

実際に私は小さい頃から“ならまち”育ちで興福寺には何回も訪れていますが、三重塔を見たのは30代になってからでした。

三重塔は1180年に焼き打ちに合い焼失してしまいましたが、その後に再建されたのが現在も残る三重塔だそうです。

そんな三重塔は年に一度、7月7日の弁才天供の日にだけ開扉されるとのこと。

三重塔を学んだ後は、三重塔からほど近い場所に位置するお地蔵さんの前で不思議な話を聞かせていただきました。

複数のお地蔵さんの中には裁判所から移されたお地蔵さんが存在するそうです。

そのお地蔵さんは長きに渡り暗い祠の中におられたそうで、世の中が見えない状態が続いたせいで顔がのっぺらぼうになっていたとのこと。

お地蔵さんが興福寺へ移られる際は顔のない状態でしたが、半年もしないうちに不思議なことに顔が浮き上がってきたそうです。

不思議な話はまだ続きます。

南円堂の向かいに位置する不動堂では、90日間の四度加行の中で2週間に渡り護摩を焚くそうで、真夜中にも関わらずお参りに来られる人の気配(手水の音の変化、境内の砂利の音など)を感じて振り返るが、人はいないということが何度もあったみたいです。

お参りに来られるのは生きている間だけでなく、亡くなった方も来られるんだなと辻さんは語られていました。

続いて話は南円堂へ移ります。

南円堂には他に再建された建物と違う部分があるようで、再建の条件として①場所を変えない、②創建時と同規模、③建築様式を変えない、という決まりがあるのですが、江戸時代に再建した際に「唐破風(からはふ)の屋根」を増築したようです。

屋根ができたことは雨にも濡れず有難いと思う一方で、ある時に致命的な欠点が浮き彫りになったそうです。

それは地震です。

地震が起きた際に、北円堂は建物自体が地震の揺れで回り、揺れを内部へ伝えにくい構造になっていたため全くの被害なし。

一方で同じ作りに唐破風の屋根が取り付けられた南円堂では、唐破風の屋根が邪魔をし、揺れを内部へ伝えにくい構造が機能しづらくなり、被害が出たそうです。

先人の知恵は凄いもので、それを理解しない者が下手に手を加えてはならないと思いました。

場所は変わり、メインとなる五重塔へ到着した頃には先程まであった長蛇の列もなくなり、タイミングよく空いてる時間帯に移動できました。

五重塔の特別公開は2000年→2003年→2008年→2016年→今年2021年で5回目になるそうです。

初公開の2000年時は「金輪際、公開することはありません」と謳っていたそうですが、我々にとっては嬉しい誤算で5回目を迎えました。

2022年から120年ぶりの大規模修理で足場が組まれる予定になっており、修理が始まると終わりは未定。

当分は内部はおろか外観も見られなくなってしまうようです。

(修理現場の公開は予定しているそうです。)

そんな修理や復元などは将来的に不可能になるかも知れないというお話もありました。

木が多いイメージの日本ですが、修理や復元に使える木が日本には少ないそうで、中金堂の復元にも中央アフリカの木が使われているそうです。

興福寺の五重塔は全国に9つある国宝の五重塔の1つであり、国宝の三重塔と両方有する寺は他に存在せず、唯一の存在だそうです。

過去には三層から瓦が落ちてきたことがあり、それ以降は柵が広く取られるようになり、瓦にも落下防止のワイヤーが設置されたそうです。

この五重塔にも先人の知恵があり、スカイツリーとそっくりな構造(質量付加機構)になっているようで、地震の揺れには強い。

そんな構造が昔から確立されていたことにつくづく感心します。

現存する五重塔は1426年に再建されたもので、創建時の45mから5m高くなり50.1mになったそうです。

五重塔の中は柱を中心に東に薬師三尊像、南に釈迦三尊像、西に阿弥陀三尊像、北に弥勒三尊像が安置されていました。

塔の中心にある心柱を支える礎石もライトアップでとても見やすくされていて、みんな覗き込んで見ていました。

偶然、塔内に居合わせた他の参拝客も辻さんのお話に耳を傾けていました。

塔の扉を出ると授業終了の時間になりましたが、五重塔の区切られた敷地内から出ていなければ何回でも五重塔に入れるとのことだったので、私は個人的に居残りして再び五重塔の初層を見学して居残り授業も終えました。