2019年12月

コスプレ撮影

柳生観光協会のコスプレ受け入れ準備アドバイス

柳生観光協会コスプレ受け入れ開始

2020年10月

旧・柳生中学校コスプレ撮影会サポート

2021年4月

柳生観光PRサポーター

旧・柳生中学校コスプレ撮影会サポート

2021年6月

旧・柳生中学校コスプレ撮影会サポート

※授業内容についてはお答えできません。

奈良ひとまち大学までお尋ねください。

日時:2021年11月20日(土)13:30~15:30

教室:旧・柳生中学校(奈良市柳生町212-2) 他

●授業について

奈良市東部に位置し、近年は人気漫画の聖地として話題を集める柳生。そんな柳生ゆかりのアニメや漫画に着目した観光協会の黒田篤史さん、コスプレイヤーとして柳生の魅力を発信する桜花さんの活動について伺い、コスプレイベントにも密着します。

スタッフブログ

「ワクワクが止まらないのです!?」

→https://nhmu.jp/blog/info/16104

【先生】

黒田 篤史(柳生観光協会 事務局長)

桜花(コスプレイヤー)

【参加費】

無料

【定員】

10人

【申込締切】

11月11日(木)09:00

※申込受付終了しました。

●レポーター:奈良市在住 いが さん

清々しい秋晴れの空が広がった2021年10月3日(日)、奈良ひとまち大学の授業「若宮さんのこと、知っていますか ~式年造替を迎える春日大社の摂社って?~」に参加してきました。

今回の授業は、講師に春日大社 権禰宜の岡 真吾(おか しんご)さんをお迎えし、2021~2022年に式年造替を行う春日大社の摂社・若宮神社の基礎知識から式年造替の様子まで、たっぷり伺おう!という回です。

当日は春日大社 二之鳥居前に集合し、前半は若宮神社・夫婦大国社・金龍神社・御本殿(大宮)の順に境内をめぐりながらお話を伺いました。

後半は研修室に移り、スライドを使用した座学形式で若宮神社の式年造替の様子を教えていただきました。

さまざまなお話をしていただきましたが、今回はその中から授業に参加できなかった人にもぜひ知ってもらいたい!と思った内容をトピックに分けてご紹介します。

■20年に1度だけど15年かかる。ほぼ休みなく続く式年造替

2021年10月現在、若宮神社は式年造替の時を迎えています。

若宮神社は、奈良時代に春日大社が創建された後、平安時代に大宮第3殿・第4殿の神様夫婦の間に生まれた若宮様がお祀りされたお社です。

御本殿と若宮神社との違いは、御本殿は公的なお願いをする場である一方、若宮神社は個人的なお願いをしてもOK、という点にあります。

若宮神社の神楽殿では、昔は巫女さんが1日中、人々からの願いを聞いて神楽を舞っていたそうです。

なお、春日大社境内で最初に燈籠が並べられたのは、御本殿と若宮神社の間にある御間道(おあいみち)だそう。

夜間にお参りで行き来するために設けられ、その後、表参道にも徐々に燈籠が増えていったということです。

春日大社境内における若宮神社の存在感の大きさが感じられるお話でした。

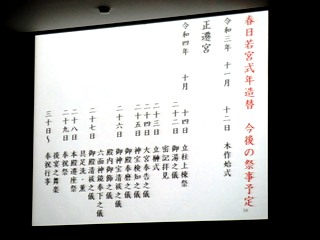

そんな若宮神社は現在、式年造替の真っ最中です。

式年造替とは、20年に1度、神さまの住まいを美しくするために社殿を建て替えたり、調度類を調整したりすること。

式年造替は御本殿や若宮神社だけでなく、境内の摂社・末社すべてで行い、若宮神社は今回の式年造替で最後に造替が実施されます。

式年造替のこの20年という歳月は、昔の寿命で1人の人間が一生に3回ほど携われて、技術を次世代に受け継いでいけることから定められたのだそうです。

仮に50年に1度だった場合、昔の人では前回担当した人が生きているかわからない期間で、20年に1度は妥当な選択だったのでしょう。

ちなみに、「20年に1度」と聞くと、20年間のうち1年間だけ造替や儀式などを行うようなイメージがありませんか?

私はそう思っていたのですが、今回の授業でそうではないことが判明。

なんと、1回の式年造替は、すべてのお社での造替が完了するまでに15年ほどかかるのだとか。

岡さんは「何もしない期間は5年くらいなんですよ」と、驚く参加者に教えてくれました。

■電話を自分で取っちゃダメ!式年造替の精進や儀式の様子

若宮神社の式年造替はどのように行われるか、一連の儀式の様子についても教えていただきました。

儀式には、お社の建て替えを行う前に神さまを仮殿にお移しする外遷宮(げせんぐう)と、お社の修繕後に神様をお戻しする正遷宮(しょうせんぐう)があり、今回はすでに行われた外遷宮の様子をお話いただきました。

●精進の始まり

若宮様がお移りになる儀式が行われるのは4月23日。

その約1ヵ月前である3月25日から、儀式に関わる神職の方たちは身を清めるための精進に入り、自宅の前には「精進に入りました」と伝える札が掲げられます。

式年造替の精進は、20年に1度のことなので、実は春日若宮おん祭などよりも重たい内容なのだとか。

具体的には、以下のような決まりがあります。

*牛肉・豚肉・鶏肉を食べてはいけない

*ネギ・ニンニクなど臭いの強いものを食べてはいけない

*お坊さんや尼さんに会ってはいけない

*葬式に出席してはいけない

*重病人のお見舞いに行ってはいけない

*街中を徘徊してはいけない

私のような一般人からすると、なかなか厳しい決まりに思えて、個人的には今回の授業で一番印象に残った箇所です。

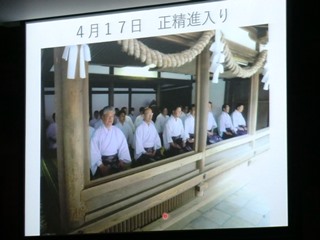

4月17日以降になると、儀式で重要な役割を担う人から順に、精進の内容はさらに厳しくなります。

例えば以下のように。

*魚を食べてはいけない

*神社に泊まり込んで外部との接触を絶つ

(この時、電話に直接出るのはNGで、誰かに取り次いでもらう必要があるのだそう)

ちなみに、野菜や芋類、卵は食べてもOKだそうです。

精進中の献立を見てみたいですね。

●儀式の様子

4月19日には、巫女さんが祈願したお湯を儀式に関わる神職の方たちに注ぐ「御湯立(みゆたて)」や、古くからの秘儀の作法などが書かれた記録を儀式の主要メンバーだけで確認する「密記拝見(みっきはいけん)」を実施。

4月21日には、移殿(うつしどの)を整えてお祓いする儀式が行われます。

移殿とは、御本殿内で通常「内侍殿(ないしでん)」と呼ばれている建物のこと。

御本殿の4柱の神様と若宮様の式年造替の際、神さまが仮住まいされている時に移殿と呼ばれます。

4月22日には、若宮神社に奉掲されている六面神鏡(ろくめんしんきょう)を移殿へ移動させます。

なお、この鏡はもし取り落としたら日本に災いが起こるといわれていて、絶対に落とせないそう・・・!

人生最大級の冷や汗をかきそうです。

同日には装束類や道具類を清める「具足洗・薫(ぐそくあらい・くん)」も行われ、夜間には神様をお移しする儀式の練習もします。

4月23日は、いよいよ若宮様を移殿にお連れする当日。

若宮様がお移りになる道には目隠しがされ、写真撮影もNGのため、スライドの写真でも若宮様がお移りになる正にその瞬間を見ることはできませんでしたが、緊張感をもって厳かに執り行われる様子が伝わってきました。

4月24日には、無事に外遷宮が終わったことを祝って舞楽が奉納され、その後、神職の方々は魚を食べることを解禁されます。

岡さんは舞楽の奉納が行われた時のことを「私はこの時、ここに座ってまして。疲労のピークでした(苦笑)」と、ご自身の写った写真を見せながら当時の心境も語ってくださいました。

“神社の中の人”の目線でこういったお話が聞けるのは貴重ですね。

ちなみに、神様が新しいお社にお戻りになる正遷宮の方が、必要な儀式は多いのだそう。

正遷宮の後も今回のような授業が行われて、儀式がどのように執り行われるのか勉強できたらいいなと思いました!

若宮神社や式年造替のお話のほかにも、

「春日大社の茅の輪は鹿が食べてしまうので、かなり早く片付けられる」

「二之鳥居から先に石段が現れるのは『ここから先はどなたでも歩いて参拝してくださいね』という意味」

などなど、境内を歩きながら春日大社豆知識も色々と教えてくださった岡さん。

なんと今回、宿直明けにも関わらず、この授業の講師をしてくださいました。

フムフムと首の頷きが止まらない、2時間半の濃密な授業でした。

お忙しい中での授業、本当にありがとうございました!

●レポーター:天理市在住 チホア さん

奈良ひとまち大学「奈良は日本の漆器発祥の地!? ~華麗なる奈良漆器の世界へようこそ~」に参加しました。

まずは参加者の自己紹介から。

和やかな雰囲気の中、漆芸家八尾さつき先生の漆にまつわるお話が始まります。

漆作品の歴史はなんと9000年前!

北海道で世界最古の出土品があったそうです。

時代とともに多岐にわたり使用されており、寺院や仏像などの文化財、正倉院宝物などの美術工芸品、甲冑・・・とめくるめく漆の世界が広がります。

9000年もの間、必要とされ続ける漆ってすごいですね。

「・・・漆器って洗剤使っていいの?洗ったらすぐ拭くよねぇ?」レベルの私には、興味深いお話ばかりです。

お話は制作技法や聖徳太子の棺にもわたり、先生の漆愛が止まらないまま、あっという間に1時間半が経過。

いよいよ箸に絵付け体験をします!

今回は新うるしという合成塗料を使いました。

それぞれ違う色が配られ、私の前にはオリーブ色。

う~ん、どんな模様にしようかなぁ・・・。

周りを見渡すと、

「梅か桜にします」(・・・おぉ箸らしい柄だわ)とか、

「某球団カラーのこの色だけはどうしても嫌」(・・・うんうんわかりますよ)と、

皆さん、こだわりをお持ちのご様子。

なんのこだわりも絵心もない私は「よし、安全パイの市松模様にしよう」と取りかかりますが、あれ?四角にならない・・・(汗)。

下書きしないとは言え、丸みを帯びた平面に四角を描くのがこんなに難しいなんて・・・。

自分の下手さに若干動揺しつつ、震える手で塗り終わりました。

後日出来上がった市松のまぁ生ぬるいこと・・・。

見慣れると、程よく見えてくるのが不思議です(笑)。

楽しい授業のおかげで、この秋は文化財散策へ出掛けたいと思います♪