電話:090-7758-3018

アクセス:近鉄大宮駅から徒歩5分、JR奈良駅から徒歩15分

※授業内容についてはお答えできません。

奈良ひとまち大学までお尋ねください。

※授業内容についてはお答えできません。

奈良ひとまち大学までお尋ねください。

※授業内容についてはお答えできません。

奈良ひとまち大学までお尋ねください。

●レポーター:奈良市在住 クローバー さん

奈良公園といえば鹿。

そして、少し散策すれば避けては通れない「鹿の糞」。

そこには「フンコロガシ」が住んでるよ、と何かからの聞きかじり。

本当に?あの糞を転がしている虫が奈良公園にいるの?

しかも、その虫を研究して資料館を作った人がいるなんて!

参加のきっかけはそんなちょっとした好奇心でした。

10月の穏やかな秋の朝、ならまち糞虫館・中村館長の指導の下、観察会が始まりました。

それぞれが適当な小枝を片手にしゃがみ、覗き込む見学の鹿に励まされながら、少し湿っていて塊の大きな糞を探してはほぐしていきます。

しばらくして、あちらこちらから「いたいた!」「見つけた!」という声があがります。

そこで館長の興味深い糞虫解説があります。

糞を転がす糞虫は少数とのこと。

どれもが転がすわけではなかったんだと、目からうろこのわたし。

「よし!見つけるぞ!」と小枝を動かすも、30分以上経過しても見つけることができません。

ひたすらつつく、掘る・・・。

ついに発見!!

観察中に唯一見つけた糞虫「ナガスネエンマコガネ」です。

5mmほどの体をせわしなく動かしています。

この感激!!

奈良には60種類もの糞虫がいて、日本で代表的な聖地とのこと。

この奈良公園に生息する糞虫たちが、1,300頭の鹿が排出する1日1トンもの糞を処理してくれている。

この小さな体で、世界遺産である奈良の環境をこんなにも美しく保ってくれている。

彼らはそんなこと意に介していないでしょう。

ただひたすら糞を食べる。

1000年以上昔から、そしてこれからも・・・。

この観察会に参加したことで、知ることがいかに大切かを改めて感じることができました。

そして、糞虫の魅力に魅せられた1日になりました。

●レポーター:奈良市在住 奈良のカピバラ さん

春先以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、奈良公園から観光客の姿が消えました。

今でこそ国のキャンペーンの影響もあって日本人観光客の姿は戻って来ましたが、隆盛を極めたインバウンドについては見る影もありません。

そんな中、思いもよらぬ影響として大きな注目を集めたのが「奈良のシカ」です。

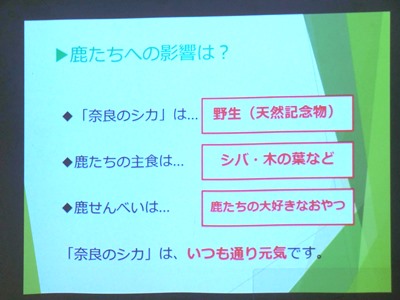

鹿せんべいが貰えなくなり、エサを求めて市街地をさまよっているとか、激やせしているという報道が新聞やネットニュースで取り上げられ大きな反響を呼びました。

ただ、私自身、自粛期間中は毎週のように奈良公園に出向いていましたが、そのようなシカの姿を見かけたことはなく、むしろ「シカらしく」のびのびと暮らしているようにさえ見えました。

ですから、そうしたニュースの内容に強く疑問を持つようになりました。

今回の講座では、愛護会のスタッフの方から直接コロナ禍における奈良のシカを取り巻く正しい知識について学べると思い、申込させていただきました。

さて、そこで学んだことの一部を取り上げると・・・

・ネットニュースで取り上げられた「激やせしたシカ」について

→高齢のおばあちゃん鹿で確かに痩せてはいるが、それは鹿せんべいではなく、寄生虫や過去の交通事故の後遺症が原因であると考えられる。

・市街地にシカが進出するようになった理由

→コロナ前からよくあること。

街から人が少なくなり、彼らの行動を遮るものがなくなったためと推測(コロナは無関係)。

・春先に新聞に取り上げられた夜の商店街を彷徨うボサボサの毛のシカについて

→春先は「換毛」の時期で、そもそもそういう見た目なる。

弱っているわけではない。

・シカが「狂暴化」しているという報道について

→少なくなった観光客に(せんべいを貰おうと)鹿が殺到している様子を見て、それを「狂暴化」していると言われても困ります。

というようなことでした。

むしろ、「激やせ」したシカの写真だけがセンセーショナルに取り上げられ、鹿せんべい以外の食べ物(野菜や人間のお菓子など)を食べさせる人がかなり増加していることの方が大問題であると愛護会の方も認識しているようでした。

11月に入ってからも未だに奈良のシカについての報道が続いており、中には誤解を招きかねないものも多く、地元の人間の一人として辛く悲しい思いをしています。

愛護会の出動回数もすでに昨年度を大きく超えているそうです。

まずは私たち奈良公園周辺に住む地元の人間がシカを正しく理解し、接し方を伝えていくしかないと思いました。

●レポーター:奈良市在住 シカっち さん

私は小さい頃から鹿が身近にいることが当たり前の中、生活してきました。

コロナの自粛により、奈良公園までジョギングに行くことが増え、鹿の写真を撮ることが楽しくなり、鹿のことをもっと知りたい!という思いで今回参加させていただきました。

愛護会の鈴木さんのお話がとてもわかりやすく、楽しく授業を受けることができました。

今回、私は鹿苑にもはじめて行きました。

鹿の角切り場から鹿苑を見渡すことができ、どういう鹿が保護されているのか、鹿苑の鹿は牧草やどんぐりを食べていること、一生、鹿苑の中で過ごさなければいけない鹿もいること、鹿のフンで肥料を作ってらっしゃることなどを知りました。

コロナの影響で観光客が減り、奈良公園の鹿が飢えている、腹ぺこで凶暴化、鹿せんべい依存症で痩せているなどとメディアによって話題になりましたが、実際は人が減ったことで芝があまり踏みつけられなくなり、芝の状態がとても良くなって、逆に鹿はしっかり芝を食べて健康的になっていると・・・。

鹿せんべい以外のものを与えることで結果的に鹿がゴミを食べたり、体調を崩したり、命を落としたりしてしまうんだということを、まだまだ知らない人が多いことにも気づきました。

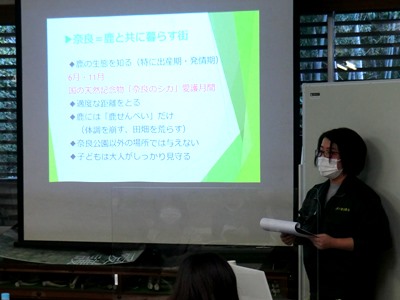

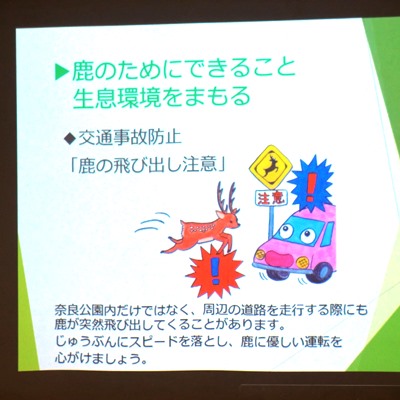

6月は出産期、11月は発情期のため、鹿とは適度な距離をたもたなければいけないことや、10月は交通事故が多いことなど、鹿と身近に暮らしていても知らないことも多かったです。

まずは知ることで行動が変わってくると思うので、私もこれからまわりの人に伝えていきたいと思います。

ビニールやゴミを食べて命を落とす鹿をなくしたいですし、鹿苑で一生過ごさなければいけない鹿が少しでも減るように・・・私もできることからはじめたいと思います。

いつも鹿と向き合ってらっしゃる愛護会の方の貴重なお話を聞くことができ、知ることができたことがとても良かったです。

ありがとうございました。