授業の始め、Music Live & Cafe Bar PickマスターのMarinaさんによる弾き語りからスタート。

曲は、スピッツ『灯を護る』。

この近さで弾き語りを聴く機会は少なかったので迫力があり、実空間で生の音楽を聴く楽しさを思い出した次第です。

今回の授業のテーマは、「音楽のある奈良ライフ~『Music Live & Cafe Bar Pick』に行こう~」でした。

ステージのあるカフェ・バーってどんなことをしているのか?誰が歌うのか?という興味と疑問のもと参加しました。

授業の内容は

・Marina先生によるお店の歴史、開催しているイベント内容と理想の形に関するお話

・先生と音楽

・お店とのつながり

・学生の音楽ライフについて

でした。そして最後には先生の弾き語り+全員で歌いました!

話の冒頭、私の疑問を解決する内容から始まりました。

このお店はプロ・アマ問わずにお客さんが生演奏できるお店!

営業形態としては「ブッキングライブ」「オープンマイク」「貸切イベント」と様々ありますが、総じて言えるのは自分らしさを発揮できるということ。

自分らしい音楽を存分に聴いてもらえる、練習の成果を発揮できる場となっています。

そしてそうした場となるよう、オーナーが(お客さんから心配されるほどの!)努力されていることと、お店やお客さんへの想いをお聞きしました。

お店の理想は「音楽を通じた心の癒しとなる場」。

人と人とをつなぎ、互いを尊重し合える空間となるよう業務を行っているそうです。

例えば、イベント中だと転換時の機材セッティング、音響の調整、演奏中の写真撮影、ライブレポートの作成などなど・・・多岐にわたります。

授業ではそういった業務内容と、行う上での想いをお聞きしました。

特に印象に残ったのが接客において「お客様を独りにさせない」ということ。

お客さん同士の橋渡しとなるよう常に行動されているそうです。

Marinaさんによるお話の後、学生の音楽ライフについてそれぞれ発表しました。

学生によって背景は様々で色んな音楽経験、好きな音楽を聞くことが出来て非常に楽しかったです。

学生の中には既にお店を利用されている方が何名かいて、お店への想いやオーナーに質問されている方がいらっしゃり、お客さん(=演奏者)とお店・Marinaさんとの関係性が垣間見える一幕もありました。

最後にMarinaさんと参加者全員で、

坂本九『上を向いて歩こう』

スピッツ『空も飛べるはず』

を歌いました。

この空間にいる人 一人残さず巻き込む、音楽を通じて楽しいを共有するを体現していたと思います。

ありがとうございました。

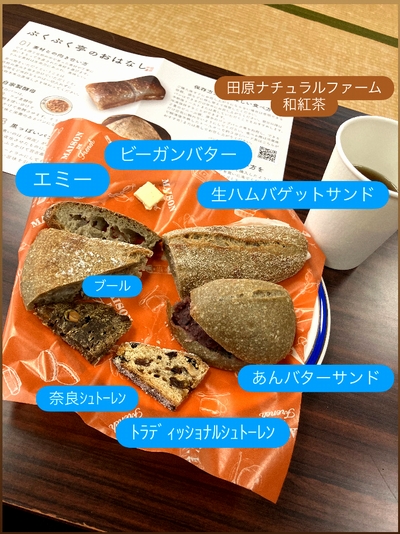

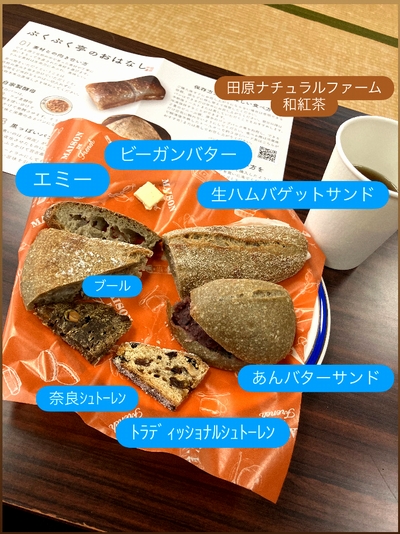

自家製酵母の黒いパンのパン屋さん、「パンと暮らし ぷくぷく亭」の妹尾ご夫妻のお話し、とても興味深く、そして、何よりパンがめちゃくちゃ美味しかったです!

「パンと暮らし ぷくぷく亭」になるまでの経緯、理念、素材やその生産者さんのことまで、包み隠さず丸ごと伝えていただきました。

自然の酵母だからこそ、うまく醗酵しなかったこともあるそう。

商売として成り立つようにすることと、理想とのギャップはあるかもしれないけれど、食べた人が笑顔で幸せになる。

子どもたちにつないでいくという理念は変わらずに続いてほしいなぁと思いました。

これからも美味しい笑顔になるパンを作り続けてくださいね!

楽しい授業をありがとうございました。