(ひのでせいひょうかぶしきがいしゃならほんしゃ)

電話:0742-33-2642

FAX:0742-33-2686

URL:http://nara-no-kooriya.com/index.html

アクセス:近鉄奈良駅から徒歩15分、JR奈良駅から徒歩10分

※授業内容についてはお答えできません。

奈良ひとまち大学までお尋ねください。

※授業内容についてはお答えできません。

奈良ひとまち大学までお尋ねください。

奈良で唯一のメーカーとして純氷を提供する一方、大和郡山にある「スイムピア奈良」でかき氷屋をオープン。

今年で4シーズン目となる。

奈良の氷屋 日乃出製氷のブログ

http://ameblo.jp/takajin1126/

【特典内容】

御食事をしてくださった方に、シソジュースをサービス。

【期間】

2026年3月31日まで

<学生特典をご利用の前に>

①この学生特典は、「奈良ひとまち大学」学生証をお持ちの方に限り、利用することができます。

(※学生証は、「奈良ひとまち大学」の授業を受けられた方にお渡ししています。)

②上記協力店にて学生特典をご利用の際には、学生証の提示が必要となります。

また、お店によっては個人を証明するものの提示を求められる場合があります。

③実施店、内容、期間については、予告なく変更することがあります。

●レポーター:奈良市在住 ふじ さん

以前から奈良が墨の産地であることは知っていましたが、日常生活では奈良墨の生産側との接点を持つ機会を得ることはなかなか無いことと思い、セミナーに参加しました。

現在の奈良墨の状況のお話の中、需要の面と生産技術の継承の面で困難を感じていらっしゃるとお聞きし、我々消費する側が墨への親しみを持つ機会が薄れていることを実感しました。

ワークショップで墨を磨るところから表現するところまで教えていただいたことは、筆硯を扱うこと、墨を磨ることへの意識的な敷居の高さを取り払うような感覚で、大変良い経験になりました。

セミナー後の交流会にも参加させていただきました。

奈良墨や書に関心をお持ちで参加された方とワークショップで作った作品を楽しく見せ合いました。

また直に喜壽園の方に質問させていただくこともでき、理解が深まったように思います。

●レポーター:奈良市在住 とみこ さん

墨の工場見学に参加しました。

これは2月25日の授業「『全国シェア95%』の奈良墨って? ~墨と書道が秘めた新しい可能性~」の参加者特典として開催されたものでした。

話を聞いているうち、実際見に行きたくなり申し込みました。

最初にビデオを見て墨作り全体の流れを掴んだあと、御墨司 喜壽園 小林優介氏より、実物の膠や香料を手に取っての詳しい説明。

その後、工場内を回り各工程を見学したあと、握り墨を作って持ち帰るというのが大まかな流れでした。

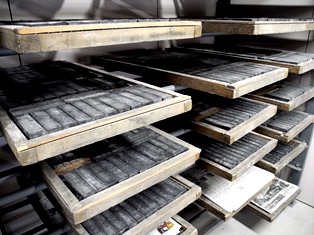

工場内の見学で最も印象的だったのは、墨の乾燥の工程でした。

灰を使って乾燥させるので、部屋の中は入り口もケースの縁もあちこち灰を被っていました。

小林氏はこの乾燥作業を氏の父である社長と2人で受け持ち、毎朝4時起きして作業しているのだそうです。

墨が作られるのは冬の間だけ。

真冬の4時はまだ真っ暗で寒く、大抵の人は布団から出るのも億劫でしょう。

目の前にいる先生が、この灰の中を、毎朝4時に・・・と思うと、それが仕事とはいえ、墨を作ることの大変さが実感を伴って伝わってきました。

材料の話で興味深かったのは、膠は精製されていないものが、墨としては良いものができるということでした。

不純物があるほうが色に奥行きがでると。

だから今は材料を探すのが大変で、墨に適した膠を作っているのは現在1軒だけ、それも一時は無くなってしまったのを、墨を作る人たちがお願いして作ってもらっているそうです。

煤も、粒子は細かいほうが、しかし均一でないもののほうが、墨の色を深くするそう。

一つひとつの材料を知り、その工程を知るたび、墨の色がただの黒ではなく、表現する黒に成り得る理由が、感覚的に分かった気がしました。

大手の墨屋が軒並み墨汁を生産する中、喜壽園さんは墨汁を作っていないそうです。

そして今後も作るつもりはないときっぱり。

だからこそ、墨の今後を真剣に模索しているように見えました。

その理念が多くの共感を呼び、今後の発展に結びついて欲しいと強く感じました。