神奈川県出身。

看護師として病院・訪問看護を経て、奈良県庁主催「奥大和コミュニティナース養成講座」 終了後、奈良市へ移住。

自然栽培での米・野菜作り、農的生活を実践し、「百姓コミュニティナース」として「農×看護」の可能性について模索中。

※授業内容についてはお答えできません。

奈良ひとまち大学までお尋ねください。

※授業内容についてはお答えできません。

奈良ひとまち大学までお尋ねください。

●レポーター:奈良市在住 水玉 さん

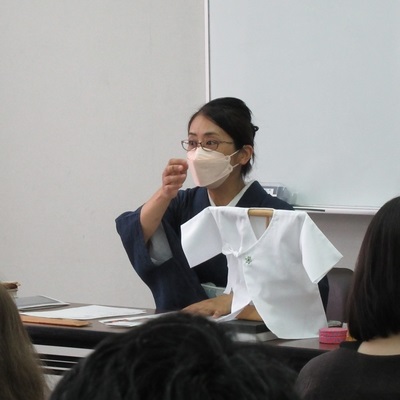

奈良市音声館にて、和裁士として活躍されている吉住美波さんから、和裁への思い、着物に込められた様々な意味などをお話し頂いた後に、刺繍を刺したコースター作りに挑戦しました。

吉住さんが和裁の世界に足を踏み入れたのは、お坊さんの着物作りに携わりたいという思いから。

和服の専門学校を卒業後は、大手の呉服屋や僧衣を専門に扱う会社を通して、仕事を請け負っていたそうです。

しかし、寸法データから機械的に仕立てをするのではなく、実際にお客さまと対話し、体格や着用シーンに合わせた、その人にフィットした着物を作りたいと独立。

今では、一般的な着物のお仕立てから、袈裟や法衣のお仕立て、そして和裁教室など、多岐に渡って活躍されています。

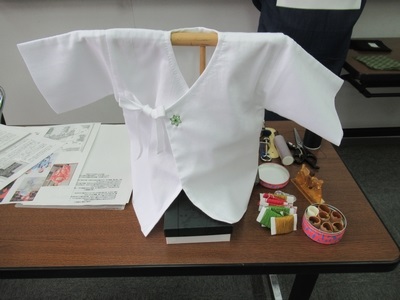

そんな波衣庵の商品の中でも、口コミで人気が広がり、今では生産が追いつかないほどだという、産着を見せていただきました。

この産着は縫い目が肌に直接あたらない作りになっていて、赤ちゃんが安心できるようにという思いが込められているそうです。

産着に刺繍された麻の葉文様には、子どもの成長祈願や魔除け、神さまの助けも呼んでくれるというとても有りがたいパワーが込められています。

そして、そもそも麻というものは身近なところにも生えている生命力の強い植物で、素材としてもとても丈夫。

なので、文様としてだけでなく素材としても、丈夫に育つようにという思いが込められるようです。

また、麻に限らず、様々な素材や文様で季節を先取りしていくのが着物の醍醐味。

夏に向かう季節では、まず小物から絽や紗の夏物を取り入れてみたり、冬に向かう季節では、まず半襟を冬物に変えてみる。

楽しみながら着るものに自然を取り入れていくと、多忙な日々での中でも、心のゆとりや豊かさにつながるのですね。

その着物が出来るまでには様々な工程があり、細かい分業制。

麻のさらし方や紋の入れ方などには地域差も見られ、全国各地で織物は作られていますが、携わる職人さんが減ってきているのが現状のよう。

そして、様々な人の手を経た反物を着物へお仕立てするのが和裁士のお仕事。

なかなか注目されにくいのよねと仰っていました。

しかし、80年ほど前までは、和裁は家庭で一般的に行われていたもの。

それを伝えるべく、和裁教室も開かれているそうです。

昔の良いものを伝えたい、広めたいという、吉住さんの和裁への愛と情熱がこもったお話でした。

お話の後は、いよいよコースター作りです。

麻の葉のモチーフを図案にそって一刺しずつ縫っていきます。

和裁での縫い方はこう、と示されたのは、指ぬきを使って布を押し進めるような馴染みがない手の動かし方。

上手く針を進められているのか少し不安になりますが、吉住さんが見回り、声をかけてくださいます。

周りの方からも「こうかな?」「難しい」という言葉が漏れ聞こえていました。

2枚の布を縫い合わせ、裏返したら、アイロンをかけてきっちりと平らにします。

温められたコテでギュッと圧をかけて膨らんだ布地を綺麗な四角形になるようにする作業は、ちょっと油断をすると歪んでしまいそうで、皆さん楽しそうながらも真剣です。

最後に残った一片を縫い合わせたら完成!

自らの手を動かして模様を刺すというのは、色々な願いや意味が込められる、と吉住さんのお話でありました。

お店で何でも買える今の時代だからこそ、その手仕事の意味はより大きくなるのかもしれないなと感じさせられました。

●レポーター:奈良市在住 こばちゃん さん

近くに住んでいるのに神社について何も知らないので良い機会だと思い、「添御縣坐神社を深掘り! ~富雄のパワースポット~」に参加しました。

石段を上がり、拝殿の前の受付で手続きを済ませると、拝殿へ入りました。

先生は、宮司の八木尚広さん。

とても話し上手な方で、話に引き込まれてしまいました。

最初に「添御縣坐神社」の読み方の説明がありました。

「そうのみあがたにいますじんじゃ」とは、まず読めませんよね。

その後は、神社の歴史などの話が続きました。

続いてパワースポットの話になりました。

神社があるからパワースポットと言われていると思っていたら、先生から「パワースポットだから神社を置いた」という説明があって驚きました。

水がたくさん湧き出る水源地の山、きれいな山だからパワースポットであり、そんな場所だから神社が置かれたということでした。

拝殿での話が終わり、全員でお祓いを受けて本殿へ移動しました。

本殿は、永徳3年(1383年)11月に建立されていること、お供え物の酒・水・米・塩の意味、本殿に塗られている色の説明から悪霊退治の話(?)まで、次から次へと話が続きました。

最後に、舞台の裏の富雄全体と生駒山が一望できる場所で、春分の日と秋分の日に生駒山のくびれた部分に太陽が沈むといった話などを聞いて、終わりの時間となりました。

とても暑い日でしたが、樹木に囲まれているためかとても気持ちよく、心も身体もリフレッシュして帰路に着くことができました。

やっぱりパワースポットだったようです。