前半は「おがたま」にて、“奈良を染める”とはどういうことなのか、スクリーン映像と染織クリエイターいなむらさんの話から解き明かします。

いなむらさんは経歴が興味深く、元々は会社員だったそうですが、突然農業に目覚め農業の大学に入り直したそうです。

農業の勉強をしている過程で農作物の余った部分をなんとか利用できないかと考え、そこから胡瓜の葉やオクラの根などを使って染物を始めてみたそうです。

染織に興味を持ったキッカケも面白いですが、新しいことに次々と挑戦するいなむらさんのパワフルさに圧倒されました。

型染めの工程は大まかに

デザイン→型作り→染め→洗い→陰干し

の順で行われます。

デザイン:正倉院模様、キトラ古墳、蓮の花、大和野菜など奈良古代のモチーフが中心です。

型作り:柿渋の型を彫って作ります。これが硬くて力のいる作業です。

染め:グラデーションをつけたり、色を少しずつ変えたり、柄の配置を変えることで1点1点違う作品ができます。

洗い:春日の奥の地下水での洗い上げ。

ここまで分かったところで後半は、いざワークショップのため「えぼし工房」へ出発です。

ワークショップでは奈良ひとまち大学開校10周年記念の旗作製にあたり、この旗に図柄染色をさせていただきました。

今回の型は狛犬・鹿・野鳥など奈良を象徴する図柄です。

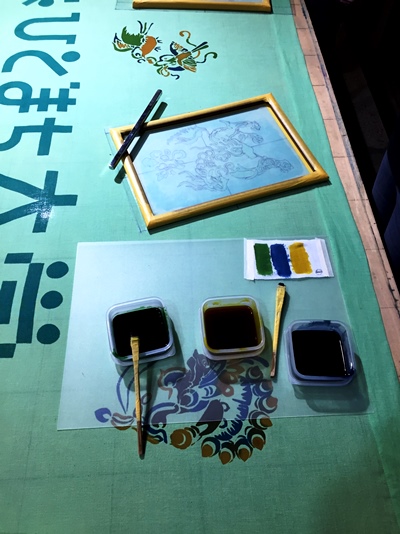

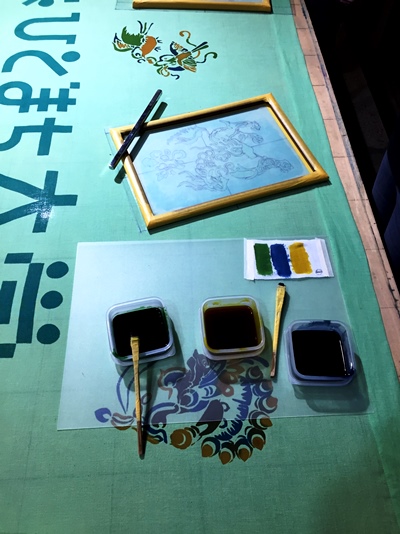

染料は緑・黄・青の3色を用意してくださっていましたが、参加者5人の3色が微妙に異なり、それが良い味わいを出していました。

染料はネバネバしており、化学染料と海藻の成分を混ぜたものだそうです。

それでは、早速染色していきます。

染めるところだけ型が彫られているので、そこを刷毛で染色していきます。

色も自由に選んで、普段の固定観念にとらわれず少しぐらい色が混じっても気にしません。

それがまた個性を出すのです。

刷毛の使い方は「の」の字を書くようにします。

最初は緊張で細かく細かく刷毛を動かしていましたが、段々大胆になっていきます。

図柄全てに色を入れ終わると、いよいよ型から外してみます。

ドキドキ。

いなむらさんもご自身の作品では、ここが1番の緊張と楽しみなのではないでしょうか。

「わぁ、ちゃんと色が入ってる!しかも色使いが先進的!楽しい!」

参加者、全ての作品にオリジナリティがあり更に旗の完成が楽しみになりました。

旗を作り上げる一員になれたことが喜ばしいです。

貴重な体験をありがとうございました。

10月4日、日曜日。

えぼし SENSHOKU CREATOR いなむらみなこさんのワークショップに参加しました。

私自身、いなむらさんの作品をいくつか愛用しているので、とても楽しみにしていました。

工房は非公開との事で、近くの施設に集合した後、いよいよ工房へ。

私は、前半ワークショップのチームだったので、早速エプロンとゴム手袋を着けて作業開始です。

目の前に用意された道具たちを見て、すでにモゾモゾワクワクが止まらない私。

今回は、奈良ひとまち大学の10周年記念の旗を制作しました。

モチーフとなっている、緑と、青、黄色の3色を使い、各々自由に図柄を染色していきます。

この3色も、私たち一人一人少しずつ色合いが違います。

細いハケを垂直に持ち、のの字のの字・・・。

楽しすぎて、思った以上に早く終わってしまいました。

型をはずすと、くっきりとした正倉院の文様が表れました。

気持ちいい・・・。

洗ったり乾かしたりすると、色味が変化して鮮やかになるらしい。

完成した旗のお披露目が待ち遠しいです。

工房の2階のショップも、見ているだけで楽しく、1つ1つ少しずつ表情が違うものばかり。

ずっと愛用したくなる、そんな作品が並んでいました。

後半は、場所を移動していなむらさんご自身へのインタビューや質問、以前TV放送されたVTRを見ました。

デザイン考案から型彫り、そして染色、洗い作業(この時に違う水は、春日山から引いている井戸水を使うのだとか。なんだか美味しそう・・・)、そして縫製まですべて手作業。

いなむらさんご自身は、いつのまにかこうなっていた、と笑いながら仰っていました。

けれど、当然そう言えるまでに様々な事があったと思います。

生まれた作品を見たら、いなむらさんのお仕事への愛、「染める」事への愛、奈良への、歴史への愛が伝わりました。

本当に。

とてもキラキラした貴重な時間でした。

今回の授業で1番感じた事は、好きな事、やってみたい事を大切に。

そうすれば、自分の中でいろいろな形で色付いて、残っていくんだな、という事でした。

古代から現代に生き続ける、文様のように・・・。

数年前、奈良が好きで、都市部から引っ越して来た私。

またひとつ、奈良の「好き」が増えました。

他県から奈良へ引っ越してきて数年が経つのに、奈良のことを全然知らない・・・と、初めて奈良ひとまち大学に参加しました。

集合場所は春日大社。

朝の春日大社はあまりにもすがすがしく、この時点ですでに心が浄化された気分。

春日山原始林を歩きながら、この山の歴史や植生、住んでいる動物、今直面している問題などを、様々なエピソードを交えながらお話ししてくださいました。

不思議な切れ方をした葉っぱを拾っては、

先生「これはどんな動物が食べた跡だと思いますか?葉を二つ折りにして食べるんですよ。」

私の心の声「奈良といえば鹿?・・・鹿は葉を二つ折りなんてできないか・・・」

(答えは鹿ではありません。)

木々が生い茂る道すがら、ぽっかりと空に穴が開いていると、

先生「なぜこんな穴があると思いますか?」

私の心の声「え?台風?それにしては周りの木々は普通に立っている・・・」

(答えは台風ではありません。)

突然先生が素早い動きで、飛んでいる何かを捕まえた!

先生「センチコガネですねー。」

私の心の声「飛んでいる虫も捕まえるなんで、先生おそるべし!」

他にも、マムシやヒルも見せてくださいました。

木の上からクワガタも落ちてきました。

そんな発見の数々だったのですが、とても印象深かったのは、先生の「目を閉じてみましょう」でした。

目を閉じて、光を感じる。

目を閉じて、風の流れを感じる。

目を閉じて、耳を澄ませて、水の流れる音を聞く。

自分は今、自然に包まれているんだ。

毎日が忙しくて、光、風、水の流れに意識を向けることなんてなかったな。

こんなに心地よい時間の過ごし方があることをすっかり忘れていたな。

こんなすばらしい体験が、私たちのすぐ近くでできるのです。

すぐそこにある春日山原始林で、ぜひ皆さんに自然を感じていただきたいです。

「皆さん、目を閉じてください。」

春日山原始林の歩道の脇に立ち止まり、目を閉じた。

視界が消え、頭から思考が消えると、鳥の声、風と森の音、川水の音が鮮明に入ってきた。

自然が織りなす色々な音がひとつになっていた。

でもそれは目を閉じる前も聞こえていたはずだった。

そして、目を閉じたまま、今度はそれぞれで風の方向、光の方向を感じ取り、指をさしてみる。

「目を開けてください。」

目を開く。

確かにあるのは目を閉じる前と同じ風景なのだが、見え方が変わった。

多分眼だけではなく、今は五感でこの山を感じているんだ。

生き生きとしていたり、神々しくもあったり、少し疲れているような悲し気な感じもあったり、山にも色々な表情があるような気がした。

お天気が良くて、散策日和だった。

とにかく気持ちが良く、上を見上げると空と木々のコントラストが綺麗だった。

大木が1本倒れると、ぽっかり穴が開いて空が出てくる。

そしてそこに日が当たり、新しい生命が生まれるという自然のサイクルを知った。

初めは空や全体を見てばかりいたが、スギヤマさんが虫やキノコや木の葉や実などを発見されて、それに関する解説をわかりやすく楽しく教えてくださったので、私も興味を持って地面や山肌にも目を向けた。

すると、色々な生き物や植物や、生き物が残した形跡を見ることができ、私も皆もだんだん夢中になり、地面や斜面にへばりついた。

「こうやってると、止まっちゃってなかなか前に進まないんですよね(笑)。」

とスギヤマさんがおっしゃった。

そう、進まない。

それくらい楽しかった。

春日山原始林の素晴らしさと共に山の厳しい現状も知ることもできた。

すべては繋がっていることを感じた大変充実した時間だった。

スギヤマさん、スタッフの皆さん、ありがとうございました。

9月の授業の参加申込の受付を開始しました。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、またみなさんの健康・安全を第一に考慮し、2020年2月から6月まで授業を取り止めてまいりましたが、7月から、基本的な感染対策を行ったうえで授業を開催することになりました。

授業への参加にあたっては、マスク着用などの感染対策をお願いすることになりますが、みなさんのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

奈良がこれからも魅力あふれる街であるために、これからも奈良ひとまち大学は、人と人とのつながりを大切し、奈良の魅力を発信していきます。

10月は、以下の3本立てでおおくりします。

「開校10周年記念!リクエスト大会Vol.11 奈良公園の鹿のリアルを知ろう~コロナ禍でも鹿は元気です!~」

「開校10周年記念!リクエスト大会Vol.12 糞虫(ふんちゅう)に熱中!~聖地・奈良公園で観察ツアー~」

「仏像を撮る、ということ。~文化財撮影の難しさと醍醐味~」

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止する場合があります。

なお、授業への参加にあたっては、新型コロナウイルス感染症にかからない・うつさないために、以下の5点についてご協力をお願いいたします。

(1)来場前には体温を測り、37.5度以上の熱がある場合や、軽度であっても咳・咽頭痛の症状があるなど体調のすぐれない方は、参加をご遠慮ください。

(2)マスクは必ず着用してください。

(3)こまめな手洗い、手指の消毒、咳エチケットなどの予防対策をお願いします。

(4)参加者・講師・スタッフに感染があった場合、申込時の情報を元に作成した名簿を保健所に提出することがありますので、ご了承ください。

(5)授業中は、水分補給を除く飲食を行わないでください。水分補給の際には、対面や会話を避けてください。

参加申込の締切は、10月16日(金) 09:00 まで。

皆様のお申込をお待ちしています~♪

授業一覧はこちら→ https://nhmu.jp/category/class