●レポーター:奈良市在住 M さん

とても元気なオーナーさん。

生き生きとお話ししてくださってエネルギーをいっぱいもらいました!

アップルパイへのこだわりも去ることながら、生き方や心の持ち方についてたくさんお話ししてくださって、とても刺激になりました。

「成功するには準備とチャンスの出会いが必要である」という言葉が印象に残りました。

チャンスが巡ってきたときに飛び乗れるように、日々準備を積み重ねていきたいと思いました。

ありがとうございました。

●レポーター:奈良市在住 M さん

とても元気なオーナーさん。

生き生きとお話ししてくださってエネルギーをいっぱいもらいました!

アップルパイへのこだわりも去ることながら、生き方や心の持ち方についてたくさんお話ししてくださって、とても刺激になりました。

「成功するには準備とチャンスの出会いが必要である」という言葉が印象に残りました。

チャンスが巡ってきたときに飛び乗れるように、日々準備を積み重ねていきたいと思いました。

ありがとうございました。

●レポーター:奈良市在勤 みかん さん

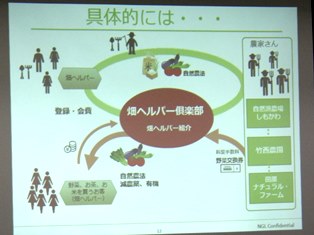

1月26日の見掛加奈先生の授業「安全な食とボランティア活動のこと ~畑ヘルパー倶楽部ってなに?~」に参加させて頂きました。

奈良ひとまち大学の授業に参加させて頂くのは今回が初めてです。

きっかけは、以前から食に興味がありながら何もできないでいたところ、偶然テレビで昨今農業ボランティアが流行っている、という報道を見て、そんな活動があるのなら自分も参加してみたいと思い、住んでいる近くでそのような活動をしている所はないかな?とネットで検索してみたのが始まりでした。

その時に畑ヘルパー倶楽部という農業ボランティア団体のホームページを見つけ、活動内容などを奈良ひとまち大学で紹介するということを知り、今回申し込みさせて頂きました。

畑ヘルパー倶楽部とは、農家さんをお手伝いするボランティアグループで、お手伝いのお礼に自然農法で作った野菜、お米、お茶などの農産物を頂け、畑作業のお手伝いの他、採れたての自然農法の野菜を使った料理教室や自然の下での婚活イベントなども開催されている団体です。

授業は奈良市生涯学習センターで行われました。

お互いの自己紹介の後、見掛先生から畑ヘルパー倶楽部を立ち上げられたきっかけや活動の様子、参加方法などを写真や動画で分かりやすく教えて頂き、またOffice Green Houseという見掛先生の事務所でされている他の活動や今後の展望、さらにお手伝いに行っているという竹西農園の方から、美味しいお茶の淹れ方を教えて頂き、実際に試飲もさせて頂きました。

授業が終わった後は、みんなで歩いて5分ほど先にあるOffice Green Houseにお邪魔させて頂き、見学もさせてもらいました。

見掛先生は、奈良市のご出身でありますが、もともと農業に携わっておられた訳ではなく、ずっと電子辞書などの製品を扱う一般企業の会社員だったそうです。

しかし、火山が噴火したり、中国食肉問題で食の安全性に疑問を感じ、お金を持っているだけでは食べ物を手に入れることが出来ないのではないか?とふと不安に思い、たまたまオーガニックマーケットで知り合った田原ナチュラルファームさんをお手伝いしに行くようになったそうです。

そこで、現在の日本の農業のシステムの問題点を知り、農業をみんなでお手伝いする仕組みをつくろうと考えられたのがきっかけだったそうです。

田原ナチュラルファームさんを通じて構想を他の農家さんにお話ししたところ、賛同の声が集まり、2016年10月にボランティア団体としてスタートされました。

農業と聞くととてもハードルが高いイメージがありましたが、農業と全く縁の無かった先生がこのような団体を立ち上げられたと知り、活動がとても身近に感じました。

また、農業をする人がいなくなり、お金があっても買う食べ物がなくなる事態を想像するとこわくなり、農業を守っていくことの重要性を実感しました。

畑ヘルパー倶楽部に参加している人数は、テレビや雑誌の報道のおかげもあり年々増え、現在は約150人(男52人、女68人)で、20代~70代と幅広い年齢の方が参加されているそうです。

グループLINEがあるそうで、普段はLINEスケジュールを使用して参加者を募っているということでした。

活動場所は奈良市東部の田原地区というところで、市内から車で30分ほどの所です。

基本は現地集合だそうですが、行くのが難しい方は近鉄奈良駅やJR奈良駅、王寺駅などに迎えに来て頂けるということで、車を持っていない私のような者でも参加しやすいのは有難いなと思いました。

活動日は基本火・木・土・日で、1日参加する場合の活動時間は10時~16時だそうですが、午前のみ・午後のみの参加も可能だそうです。

基本は、お手伝いしたい月のみ1,000円(ボランティア保険代含む)を支払うことで何回でも参加でき、1日手伝うと2,400円相当の自然農法のお野菜、お茶、お米がもらえるそうです!

その他に、家族で参加する方に適したコースや、月々の会費が不要で野菜をお得に購入できるお買い物会員としての参加も可能ということでした。

また、野菜マルシェのスタッフやホームページの作製を手伝うスタッフも募集されているということで、お手伝いする形も様々あるんだなあ、と思いました。

初めは農業をやったことがない私でも作業できるのかな、と不安でしたが、お茶畑の草取りや干し柿づくり、リンゴ農家さんでのお手伝いの様子などを写真で見せて頂き、これなら自分にもできるかも、と思いました。

話を聞いていると、普段接する機会が少ない自然の中での作業は、気持ちのリフレッシュや新しい人との出会い、交流の機会にも繋がりそうでワクワクしました。

一通り話が終わった後は、竹西農園の方からお茶のお話がありました。

竹西農園では1995年より無農薬有機栽培に切り替えて、農薬・除草剤を用いない栽培方法を続けておられます。

しかし、土壌の状態が良くなると雑草も多くなるようで、日々雑草との戦いだそうです。

そこで、畑ヘルパー倶楽部が草取りのお手伝いに行っているそうです。

試飲のお茶は、かぶせ茶を頂きました。

お茶は淹れるお湯の温度によって味わいが変わるそうで、初めは60℃くらいの低めのお湯で飲んでみました。

低い温度で淹れると、カテキンという渋み・苦みの成分が浸出されにくく、テアニンという旨味・甘みの成分のみ浸出されやすいそうで、より甘みを感じられるやわらかいお茶になるそうです。

そして、2回目は80℃くらいの熱めのお湯で淹れてみました。

教えて頂いた通り味わいが全然違って驚きましたが、どちらも美味しく頂けました。

最後に見学させて頂いたOffice Green Houseでは、人々の交流の場として、田原地区で採れた減農薬・有機栽培のお茶、野菜、お米を販売するグリーンマルシェの開催や、学校に行きづらい小中学生のための杉の子クラブといった活動の場所として利用されているそうで、建物は歴史を感じましたが、中はこたつがあったり、お風呂も完備されていて、宿泊も可能そうでした。

今後も参加の輪を広げて、活動を広めて行きたいということでした。

本日は素晴らしい取り組みを紹介して頂きありがとうございました!

畑ヘルパー倶楽部は1年間を通して農業ボランティアの活動があるそうなので、私も早速参加してみたいなと思っています!

●レポーター:奈良市在住 アリスママ さん

「梅の花 優しく薫る大和にて 愛につつまれ 君うまれたもう」

奈良産まれ奈良育ちの娘も10歳となり、家庭科の授業も始まりました。

そんな娘に何か郷土の味を伝えてあげられないかなあと思い、この企画に参加いたしました(*^^*)

今回の授業は、国の登録有形文化財に新たに加わった「ならまち」の南にある、ほっこりする中庭や床間もある貸町家「木屋・KIYA」さんで行われました。

懐かしい縁側から入り込む穏やかな日差しが、初めて集う参加者さんの自己紹介を和ませてくれていました。

この日は奈良の若草山の山焼きが行われることもあってか、ご夫婦や大阪からの方などもおられました。

奈良に住んでいてもまだ茶粥を食べたことのない方、お母様の出身の奈良の味を食べてみたい方や、近くにあった茶粥のお店の味を忘れられない方など、それぞれの思いで参加されていました。

子育てがひと段落された飯田むつみ先生が、食卓が家族や子どもたちにとって重要な団欒となっていることに気付いて奈良の伝統食を紹介したいと思われたこと。

また、お友達から茶粥のお店を聞いたことが、ご自身で茶粥を紹介する会を立ち上げるきっかけとなったとのお話もいただきました。

自己紹介も終わり、寸胴鍋に火を入れ煮立つまでの間に、お茶や茶粥の歴史についても学べました。

諸説あるようですが、シルクロードを経て中国より漢方としてお茶が献上されたのが始まりと東大寺要録に記載されているそうです。

そんな貴重なお茶が、奈良時代には行基菩薩が全国を訪れた際に食彩として庶民にも茶粥を広め、平安時代には空海がお茶の種木を中国から持ち帰ったとされ、鎌倉時代には西大寺の叡尊上人が病気の方々にお茶を薬として用いたり飢餓で苦しむ方々にお粥を施(ほどこ)したそうです。

また、奈良に春を告げる東大寺二月堂の修二会のお水取りの連衆も、業から宿舎に戻られた際には茶粥を食べているそうです。

長い業であるためお米は八分ぐらいの硬さでおひつに上げておいて、業から戻られた際に再度合わせて出されるそうです。

茶粥が奈良の伝統と脈々とつながっているコトに思いを寄せると共に、お茶の葉の下に溜まるお茶のかけら(粉)を「始末する」考え方や、奈良でよく取れた米に水を加えたシンプルな食材に、先生がおっしゃられた「質素倹約」の精神が実は奈良の真の県民性であり、行基菩薩に始まり秘めた思い遣りが詰まったモノが茶粥(おかいさん)なのではないのか・・・と、授業を通じて学ばせて頂きました。

奈良県民は「勤勉・早起き・倹約家」ともおっしゃっていました(なるほど)!!笑

作り方のポイントとしては、粘りを防止するために沸騰したら2~3回泡を掬い取る点、お米に縦の線が入ってくる(花が咲く)のを確認して火加減を調整する点や、茶袋は様子を見て途中で上げても最後まで入れておいても良い点など、決まり事はなく、それぞれの家庭の味で作って良いことも教わり安心いたしました。

吉野は林業が盛んで汗もかくため、塩分を加える地域もあるそうです。

加えて道具への先生の想いにも感動。。。

木じゃくし師さんが吉野の方にもいらっしゃらなくなり、納屋から出てきたモノを頂いて何度も湯通しされて蘇らせた木じゃくしの実物からも先生の想いが伝わってきました!

飯田むつみ先生の茶粥をいただいた感想は、サラサラとした中に絶妙なほんの少しのとろみがあり、1杯・2杯と味の変化がありました。

先生が子どもの頃に、沢山の方々のためにお父様から「むつみ、しかけといて」と前の晩からお手伝いされていた年月があるから出せる味なのだろうと思いました。

茶粥はシンプルなだけに付け合わせの食材を楽しめて、今回も味の違う2種類の奈良漬けや、とっても美味しかった龍美堂の行法味噌(東大寺ミュージアムでも購入出来るそうです)などを一緒に頂きました。

本当に「ほっこり にっこり ごちそうさん」(*^^*)

今回、学んだ翌日に早速、娘と私の故郷である加賀棒茶(ほうじ茶)をすり潰してお茶粉を作り、茶粥を作りました!

結果は、先生が授業で話されていた「京の白がゆ 奈良の茶粥 河内のどろぐい」の「茶粥とどろぐい」の中間となり、サラサラとはほど遠い状態でした。笑

今日はお米をコシヒカリから奈良県産ひのひかりに替えてリベンジ中です^^

プチ反抗期中の娘と我が家の茶粥の味に仲良く奮闘中♪

最後になりましたが、こんな機会を与えて下さった飯田むつみ先生と、大立山まつり2020でお忙しいなか企画いただいたスタッフの方々に感謝申し上げます。

●レポーター:生駒市在住 HW さん

1月25日、飯田むつみ先生の茶粥の授業に参加してきました。

数年前に新聞記事で先生の茶粥の会について知って以来、是非受けてみたいと思っていました。

今回は築100年の登録有形文化財に指定されたばかりの趣のある町家「木屋・KIYA」が教室でした。

美しく整えられた空間で、部屋の明かりや建具・机と、どこを見ても素敵でした。

まず飯田先生からの提案で 参加者が茶粥との関わりを含めて簡単に自己紹介をしました。

15人程が順番に、どこから来たのか、茶粥の思い出などを話しました。

娘さんに伝えたくて、あるいはおばあさんのお粥を思い出してなど、それぞれに茶粥に思い入れがあるのがわかり、聞いていて楽しかったです。

半分くらいが地元や奈良に縁のある方、半分が大阪などからで奈良に関心がある方だったように思います。

その後、ほっこりとした茶粥講座が始まりました。

茶粥が出来上がるまで、先生の幼い頃のお話や茶粥の歴史など、たくさんお話ししてくださいました。

「ほうじ粉を使うのは、ほうじ茶の箱の底にたまった粉を使うので奈良の始末の精神からくる」「あるいは、吉野の方面では林業が盛んなため、お粥に塩を入れて塩分を補給した」など、地域によって様々なお粥をあるそうです。

奈良で茶粥が廃れてしまった原因の1つとして 一時期、胃がんの原因と言われたことがあったそうです。

後日、茶粥が原因ではないことがわかったそうですが、このことがなければ現在も、もっと茶粥が日常的に作られていたかもしれないですね。

実際、先生が作ってくださるのを見ると、「私にもできる!」と思える簡単なレシピでした。

茶粥に興味はあるものの普段お粥を作ることがほとんどない上、先生がお使いの渋く染まった茶袋(さらしで作ったほうじ粉を入れて煮だすための袋)を見ていましたから、いろんな手順や難しさがあるのではと初めは少し不安に思っていました。

ところが先生は日々の暮らしに溶け込む一番簡単な茶粥を教えてくださいました。

茶袋がなければ市販のお茶パックで代用すればよい、土鍋は火加減が難しいので普通鍋で、しかもふきこぼれないように大きい鍋で煮るとよいなど。

出来上がりについては、お米の花が咲く状態の前後やとろみのつき具合まで丁寧に教えてくださいました。

今回は大人数分を1つの鍋で煮たので時間がかかりましたが、3人分程度であれば20分程で出来上がるそうです。

他にも 木杓子や茶袋について先生の愛用品を見せていただきました。

今は木杓子を手作りされる職人さんがいなくなってしまって手に入れるのが難しいそうです。

農家に眠っていたものを譲っていただいたお話も面白かったです。

茶袋はほうじ粉を入れて、ついている紐をくるくると巻き付けるのですが、縛らなくてもほどけないのは驚きでした。

そうこうしているうちに茶粥の完成です。

スタッフの方がお膳に載せて運んでくださいました。

茶粥の他に、ほうれん草の白和えや切り干し大根の煮物、お漬物、行法味噌などと一緒にいただきました。

茶粥の入ったお椀は先生のお父様が作られたものだそうで、本当に素敵なお椀でした。

ほうじ粉でかなり煮込んでいるので、私は茶粥自体にほうじ茶の香りがしっかりするのかと思っていたのですが、味も香りもとてもやさしいものでした。

皆さん3杯ずつおかわりをして美味しくいただきました。

講座の帰りにほうじ粉と行法味噌を買って帰りたかったのですが のんびりしているうちに時間がなくなり買えなかったので、次回は是非とも購入して家で再現したいと思います。

飯田先生は、とても柔らかい雰囲気で気さくにいろんなことを教えてくださいました。

帰り際に一部の方が先生のつけているエプロンが素敵なのでそのことをお話ししたところ 外して見せてくださいました。

変わった形の物なので私も写真に撮らせてもらいました。

「勉強」という感じではなく関心のある事柄を楽しく日々の生活に活かせる形で学べたこと、飯田先生、奈良ひとまち大学の方々、本当にありがとうございました!

奈良ひとまち大学は飯田先生の講座が受けたくて偶然知りましたが、これからも時々チェックして参加したいと思います。

●レポーター:奈良市在住 Q さん

講師の飯田むつみ先生は、奈良で生まれ育ち、子どものころから朝食でほぼ毎日「おかいさん」と呼ばれる茶がゆを食べてきたという方で、「大和の伝統食〝茶がゆ〟を紹介する会」を主宰しておられるそうです。

最初、先生のご紹介を拝見したときに「すごいなあ~。そんな会があるのか~」と驚きましたし、授業テーマを見たときも、「茶がゆって、ソウルフードかな?そんなに食べたくなるものかな?」という、軽い「不思議感」がありました。

それで参加してみたわけですが、結論から言うと、「おかいさん」の味は粥だけでできているのではなく、そして、「おかいさん」は確かにソウルフードだと思い至りました。

それは、おかゆを真っ向から楽しませていただいてわかったことです。

授業では、先生が茶がゆを作りながら、次の順にお話をしてくださいました。

そして、できたてのおかゆをいただき、最後に、道具類を拝見しながら、個別の質問を受け付けてくださいました。

この流れの中で、茶がゆや、茶がゆのおいしさというものがどのようなものかを伺い、その楽しみ方が理解できたわけです。

●茶がゆのつくり方

<前夜から浸しておいたセットに火をつけ、沸騰後10分で「花が咲く」と完成!>

「作り方はこれだけ」と、最初に教えていただいたことです。

セットとは、お米と水を1:10の割合にして、そこに約5gのほうじ茶の粉を入れたお鍋のことです。

この作り方をこれから実証していくということで、ガスに火をつけて、先生のお話が始まりました。

このとき、最も優先すべきことは「簡単に、おいしく!」だと伺い、それでこそおかゆだと、俄然、親近感がわいてきました。

●茶がゆの伝来と発展

茶がゆに火を入れてから、文献にあたって奈良と茶がゆのつながりを歴史的に見るお話を伺いました。

お話から、奈良に住んでいる人々の生活に、お茶が浸透していく様子が想像できました。

また、茶がゆのお茶は、普通、ほうじ茶を使うと言っておられました。

茶色いお茶で煮るおかゆを奈良の人々が当たり前のものとしていたのは、やっぱり、緑茶が発明される江戸末期よりもずっと前から茶がゆが存在していたからだし、煮出して飲むお茶が伝来した奈良時代から茶がゆに関する知識があったからじゃないだろうかと思いました。

そんなことを思っていると、茶がゆが薬効のあるものだという認識が歴史的知識から来ていること、それが連綿と続いて奈良で認識されてきたことに、そして、その知識が名実ともに「大和の茶がゆ」として広く認識されていることに思い至り、何か誇らしいような気持ちも芽生えてきました。

そして、これが奈良の文化というものかな?その歴史の積み重ねが肌で感じられるのが茶がゆなのだなと思うと、なんだか、すごいことだなあという気がしてきました。

●茶がゆ作りの道具のこだわり

先生の子どもの頃の習慣として、前夜に茶がゆの仕込みを行い、毎朝食、できたてをいただいていたというお話を伺った後、一木造りの杓子で鍋底をかき回す、その柔らかさが好きだというお話を聞いたり、茶がゆのためのほうじ茶の粉を、晒を縫って作った茶袋(ちゃんぶくろ)に入れるけれど、それを手縫いするのも楽しいというお話を聞いたりしました。

道具についてのお話を聞く中で、茶がゆに映えるご家族への優しいお気持ちや、手作りの木杓子にこだわりを感じておられる先生のお気持ちに触れ、日常の生活の中の普通のものに備わる何か大切なもので、茶がゆがおいしくできあがるのかもしれないなあと思ったりしていました。

●茶がゆの材料

今回のお米は奈良産のお米で、お水は水道水だけれど、軟水であることからこの味が出せるということや、軟水と硬水やお米の産地で味も変わるので、土地に合わせて微調整が必要になるという注意を聞きました。

宇治や大和のお茶を東京で淹れると、関西で飲むのと味が違うという話をよく聞いていましたので、ほうじ茶が介在するから水の違いがより一層際立って、茶がゆのお味も変わるのだろうかと思ったりしていました。

●茶がゆをいただく

茶がゆの完成は、沸騰して10分経った頃だとのことでしたが、その見極めは米粒に縦に筋が入る「花が咲く」状態だそうです。

タイミングを見極めることがおいしさの秘訣なのだなあと感心しました。

そうして完成した茶がゆは、栗の一木作りの杓子で一碗ずつよそってくださり、一人一人、足つきの御膳の上に、付け合わせと並べてお出しくださいました。

お膳の上には、茶がゆの他に、東寺の弘法市でお買い求めいただいた「手作り」のお漬物と薬味味噌(行法味噌かな?)、奈良漬2種(甘めの山﨑屋のと辛めの森のと)に、先生の手作りの白和えと切り干し大根の煮物もあり、いうなれば、ハレの「朝食」とでもいうような贅沢感が感じられました。

まず、茶がゆをいただいてみると、すっきりしたほうじ茶のおいしいお味と、一粒一粒の粒がしっかり際立っているからこそのお米の甘さが感じられました。

塩分控えめのお漬物と合わせて、さらさらっといただきましたが、その食感は「すっきり、さっぱり、しっかり」というものでした。

「お代わり、ありますよ」「2杯目は味が違いますよ」という声を聞いて2杯目を食べてみましたが、確かに、2杯目になってくるとお茶の色も少し濁ってきていましたし、お米がさらに丸く柔らかくなっていて、とろみが出ていました。

その食感は、まだ「さっぱり」。

でも、「やわらか」でした。

なぜか2杯で充実した感じがしましたので、3杯目は、お隣の方のを覗いて見ただけで済ませました。

3杯目の見た目は、すでにお茶の色も褪せ、とろみも出ているようでしたし、玄米で作ったおかゆみたいな色味で、ご飯もだいぶふやけているように見えました。

おかゆを食べると、とても温まりました。

ただ、その温もりは、ただ熱かったからというだけのものでもないように思いました。

おかゆを2杯いただいただけで充実感があったのは、可能な限りおいしい状態で「おかいさん」を出そうという先生のお気持ち(の温もり)によるものだったのかもしれません。

また、ご家族の皆をいたわる先生のお気持ちをお裾分けいただいたことによる温もりのおかげだったのかもしれません。

そして、できたての茶がゆのおいしさは、確かに、毎日食べたくなる味でした。

歴史が積み重ねられた厚さと、それを連綿とつないできた人から受ける思いやりの温もりがあるからこそ、食べるとほっこりするわけだ!と、改めて、茶がゆのおいしさ・楽しみ方を理解したように思います。

ソウルフードというと、最近では、食べるとホッとする食べ物の代名詞ともなっているようですが、奈良の暮らしの中に深く根付いている「おかいさん」は、どこの地域の方でも食べたらほっこりするという点で、大和の、いえいえ、みんなのソウルフードと言えるのだな!?と、授業に参加して納得できました。