1944年

奈良市あやめ池出身

奈良県立奈良高校卒業

関西大学経済学部卒業

1966年

NHK入局

以後、奈良放送局・岡山放送局・和歌山放送局などで

42年間、放送記者として勤務する。

2008年

退職とともに、東洋民俗博物館の館長および理事長として運営にあたっている。

●レポーター:奈良市在住 とし君さん

静寂に包まれた茶室の中、一服のお茶を通して学ぶ“和敬静寂”“一期一会”の精神。

茶道がもつこの世界観とは真逆、なんとも攻撃的な印象を与える「闘茶」という言葉が目を惹きました。

今回の授業では、この闘茶を体験させていただきました。

闘茶というのは、いわゆる利き酒のようなもの。

鎌倉時代後期、お茶の栽培が各地に普及したことに伴い、産地間での品質に差が生じ始めるようになり、各産地の味を飲み分ける遊びとして皇族や僧侶の間で流行ったのが始まりだそうです。

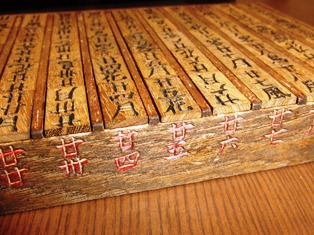

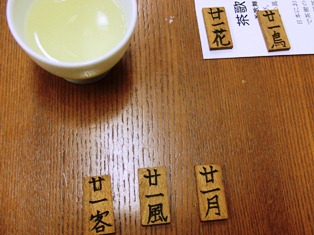

遊び方は、先ず銘柄が記載された5種類の茶葉(「花・鳥・風・月・客」という札が割り当てられている)が用意されており、それぞれの茶葉の香り・外見、淹れた後のお茶の香気・色味・滋味などの特徴を覚える。

その後、無記名のお茶が一服ずつ出され、その都度に提供されたお茶がどの銘柄だったかを投票箱へ割り当てられた札を投票していくという具合です。

五感を研ぎ澄ませ、それぞれのお茶の特徴を感じ取るだけの集中力が必要なのはもとより、何よりも一度の試飲でコレと決めて投票したものは後から訂正ができないという一発勝負の緊張感。

これが“闘う”“茶”という荒々しい字が当てられる所以だと感じました。

闘茶の歴史はその後、南北朝時代から室町時代に庶民の間でも浸透し始め、次第にギャンブル性の高い遊びへと発展していき、土地や財産までもが賭け事の対象となることもあったそうです。

今回はそのような荒々しい駆け引きはなかったので、色々なお茶の味を素直な気持ちで堪能させていただきました。

時には各茶の違いを見極めるために真剣に集中し、投票結果発表の際には参加者同士が戦友のようにお互いを評価・称賛し合い、最後にはお茶菓子を頂きながら談笑。

講師の先生方の貴重なお話、運営スタッフの皆様の心配りに感謝いたします。

闘茶を通して茶道の心得にも触れられたように感じる会でした。

【特典内容】

ハンバーガーとドリンクSET ご注文の方 ポテト大盛り

【期間】

2026年3月31日まで

<学生特典をご利用の前に>

①この学生特典は、「奈良ひとまち大学」学生証をお持ちの方に限り、利用することができます。

(※学生証は、「奈良ひとまち大学」の授業を受けられた方にお渡ししています。)

②上記協力店にて学生特典をご利用の際には、学生証の提示が必要となります。

また、お店によっては個人を証明するものの提示を求められる場合があります。

③実施店、内容、期間については、予告なく変更することがあります。

奈良ひとまち大学ってナニ?どんなコトしているの?と思った方は、こちらへGO!!

→YouTube 奈良ひとまち大学 プロモーションビデオの巻

http://www.youtube.com/watch?v=qazkMZ1Bfxw

奈良ひとまち大学のYouTubeチャンネルのページはこちら

→奈良ひとまち大学YouTubeチャンネル

http://www.youtube.com/user/narahitomachi

※ひとまち大学TOPにYouTubeボタンを追加しました。

奈良ひとまち大学のYouTubeチャンネルへは、そのボタンを押せば瞬時に飛べます!

日時:2014年6月28日(土)11:30~14:00

教室:八寶(奈良市東向中町22)

●授業について

昭和35年に奈良市内で創業。余った野菜や食べ残しの食品など、人と同じものを餌にした養豚を実践し続ける畜産農家、村田商店。そんな「郷ポーク」の飼育、販売を担う3代目、村田晶香さんがその真摯な取り組み、味わい方までをとことん教えます。

☆スタッフブログ

「人と同じものを食べる豚?!」

→https://nhmu.jp/blog/info/6298

「人と同じものを食べる豚?! ~その2~」

→https://nhmu.jp/blog/info/6325

「人と同じものを食べる豚?! ~その3~」

→https://nhmu.jp/blog/info/6418

【先生】

村田 晶香(村田商店(村田畜産) 統括管理者)

【参加費】

700円(飲食代)

【定員】

50人

【申込締切】

6月18日(水)09:00

※申込受付終了しました。