近鉄奈良駅から東向北商店街を北へ・・・突き当りを右に曲がると、若草山が目の前に迫ってくるような景色を眺めることができます。

奈良女子大学が間近にあり、文教色豊かな閑静な街並みの一角に、今回の授業「奈良で愉しむ、ベルギービール ~ワインの王子様とビールの王国へ!~」の教室「ワインの王子様」があります。

200年以上前は酒蔵であったその建物は、お酒を健やかに貯蔵する環境を維持したままモダンにリノベーションされ、趣のある店内となっています。

(思わず匠の「あの音楽」が脳裏をよぎります・・・。)

カランコロンとドアチャイムの音とともに店内に入ると、そこには世界各国のワイン、ベルギービールとそのビール会社のオリジナルグラスが所狭しと並んでおり、個性的でカラフルなパッケージは、それら自体が店内を装飾しているように、おしゃれな演出をしているように陳列されています。

若かりし頃(現在もお若いですが)日本の有名酒造メーカーに勤務していた株式会社シマヤ代表取締役の粂(くめ)宏明さんが、今日の先生です。

授業の様子は「ひとまちレポート」もご覧ください♪

「奈良で愉しむ、ベルギービール講座」

http://nhmu.jp/report/26652

授業は、ベルギーという国の歴史から始まりました。

ベルギーを知らずしてベルギービールは語れないというわけですな。

ベルギーはヨーロッパのどのへんに位置するか、みなさんご承知のとおりだと思いますが・・・「知らない」と囁かれた方がいるかも知れないので、ここで位置の確認です。

ベルギーはここにあります。

北緯50度(サハリンと同じ)に位置すると聞くとめちゃめちゃ寒そうですけど、実は日本との平均気温差は5℃なんですって!

高温多湿な北大西洋海流の影響で、比較的温暖な気候といえるのですね。

ベルギーの言語・文化・気質などはだいたい北部と南部に大きく分かれて特徴が見られるらしく、それは紀元後の歴史に遡るとのこと・・・と難しいので、歴史に関することは各自お勉強していただくとして。

ベルギーの達人の粂さんは、日本からパリに飛んで、「パリ北駅」から「ブリュッセル南駅」まで特急列車に乗車してベルギー入りするそうです。

首都のブリュッセルの中心地にあるグランプラスという大広場は、世界で最も美しい広場として世界遺産にも登録されていますね。

そこで2年に1度開催されているフラワーカーペットがまた美しい。

2016年のテーマは「日本の花鳥風月」。

それというのも、今年はベルギーと日本が友好条約を結んで150周年という節目の年だったのです。

余談ですが、「世界3大がっかり」のひとつ「小便小僧」があるのもこの町・ブリュッセルです(笑)。

ベルギー未訪問の私が行った気になるほど、詳しくお話をいただきました。

講義はいよいよ本題のベルギービールに・・・。

ベルギービールは標準のアルコール度数が6~7%、高いもので11%と、比較的アルコール度数が高いのが特徴です。

ワイン作りと類似しており、2次発酵・3次発酵してアルコール度数を上げているそうです。

そして、人口約1,000万人のベルギーにあるビール醸造場は、なんと約200箇所!日本の醸造場とほぼ同じくらいだそうです。

分類としては10タイプに分かれ、約1,000もの銘柄のビールがあるそうです。

分類の違いは酵母によるもので、多種多様な味わいをベルギービールは持っているのです。

そのなかから粂さんは、ベルギーでもとりわけ手作りでビール作りをしている醸造場のビール4銘柄をおすすめくださいました。

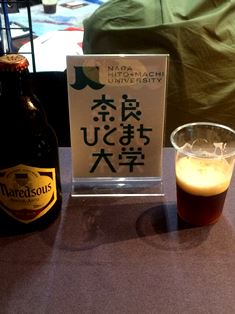

待ちに待ったテイスティングタイム!

さっきまで真剣に話を聞いていたみなさんの顔が、「ついに来た~!待ってました」と言わんばかりの表情に。

今回は分類の違う3つのビールを用意していただきました。

ホワイトビール(白)

パーテルリーヴェン・ヴィット

「ビールが苦手な私でも飲めちゃうよ!!」

アビィビール(黒)

マレッツ・ブラウン

「アルコール度数高いけど、おいしい」

「色が濃いけど、飲み口はさわやか~」

ランビックビール(赤)

ベル・ビュークリーク

「なに?!この優しい色・・・」

「ん?なんだかビールでない味がする」

「えっ!野生酵母?に自然発酵?」

「チェリーが中に?」

ベルギービールは少々高価ではありますが、一つひとつ手間暇をかけているので、そこは納得でした。

手作りの優しい味と醸造者さんの気持ちのこもったビールをいろいろテイスティングしてみたい・・・。

参加された学生さんからは、

*知識がたくさんあって、面白く聞くことができました。次にベルギービールを飲むときに楽しめると思います。参加できてよかったです。

*ビールの種類を初めて知りました。次からどんなビールなのかを意識しながら飲みたいです。

など、たくさんの感想をいただきました。

ちなみにこの授業、たくさんのお申込をいただきました。

あまりにも多かったので、粂先生と相談して、特別に2回同じ授業をしていただきました。

粂先生、ありがとうございました。

ワインの王子様はワインもベルギービールもたっぷり楽しめるお店です。

ぜひ、立ち寄ってくださいね。

(まち子)