凛とした空気の中での香道体験

2019.09.29 | 授業 | by Staff

9月29日(日)、授業「感性を研ぎ澄ませて香りを楽しむ ~日本三大芸道のひとつ『香道』って?~」を開催しました。

当日の担当は、“かっぱ”と“せとやん”と、私。

「“かっぱ”の担当授業の日は天候が荒れる!?」

「前回の香道の授業は、台風が絡んで中止だったとか!?」

そーんな心配をよそに、「もうすぐ10月ですよね!?」「なのに、あの辺は入道雲が・・・?」と思うほどすこぶる天気がよくて、9月末とは思えない真夏日となり、汗がだらだらと出てくるほどでした(^-^;

教室である薬師寺の慈恩殿は、玄奘三蔵院伽藍の右手奥。

先生方への挨拶をすませて、受付の準備。

教室がどこなのか不安な様子で早めにいらっしゃる学生さんも。

定刻になり、さあ受付開始!

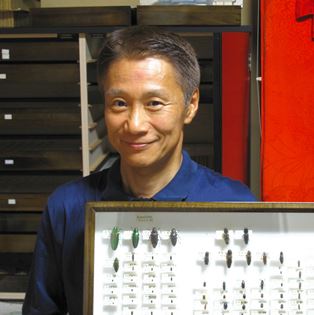

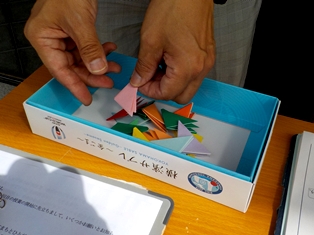

今回の授業はくじで席を決めました。

みなさん、「え?そうなんですか?」と言いながら、ドキドキした様子でくじを引いてくださいました。

受付をしていた私も、謎のドキドキ・・・。

では、授業の始まりです。

授業の様子は、「ひとまちレポート」もご覧ください♪

「香、満ちました―」

http://nhmu.jp/report/32942

「雅な香りを心で聞き 悠久のときに思いを馳せて」

http://nhmu.jp/report/33040

最初に、香道の歴史などのお話をうかがいました。

学生のみなさんも姿勢よく真剣な様子。

そんななか、スタッフは写真を撮るのもちょっと難しかったです。

というのも、定員の2倍近くの方にご参加いただいたということと、その凛とした空気で緊張をしたのです・・・(^^;)

先生から、「スタッフさんもどうぞ」と言われ、スタッフの3人も体験することに。

極度の緊張しいの私はというと・・・「茶道等とは異なり、気軽に楽しんでもらえるもの」と聞いてはいたものの、「作法はどうするの?」「うわ~!どうしよう!?」と、脳内パニック!

答えを書くのにも何するにも手間取り、みなさんをお待たせしてしまいました(|||´Д`)

全ての方の答えが出て、香記を書き終える頃に答え合わせ。

「若紫」が正解。

私はというと・・・完全不正解!(><;)

匂いに敏感なはずなのに~!!

残念でした。

全体的には、10人近くの方々が正解。

先生曰く、「この人数で、これだけの方々が正解するのは珍しいです。みなさんよく正解されました。」とのことでした~!!

正解されたみなさん、おめでとうございます~☆

日ごろ入ることのない場所で、香道体験できたことは、みなさんにとってとてもいい経験になったようです。

最後の感想や質問コーナーでは・・・

「香りを聞くという言葉はとても風流。なぜ聞くというのですか?」

「香道を習うことができるところはありますか?」

「香りの名づけ方は、その都度違うのですか?」

・・・など、熱心な発言が多く、先生もとても丁寧にお話しくださいました。

香りを聞くうえでは、「単純に特徴づけをする」「印象付けをすることで覚えていられるようにする」「頭で考えようとするとズレてしまう」「集中力を使うし、お腹が空いている方がいい」「静かな方がいい」等といったことがポイントとなるそうです。

また、「感じる『感性』が必要」「感性を磨くことが大切」とのことで、「今回参加されたみなさんは、とても感性が豊かですね」と褒めていただきました。

みなさん、ぜひまた体験してみてくださいね。

帰り際、アンケート回収の際にスタッフとみなさんとでちょっとお話をしていたところ、「え?奈良ひとまち大学のスタッフは公民館の職員なんですか?」などという驚きの声も。

今回、香道を体験する機会を逃した方、次は公民館で体験できる可能性がありますよ!?

ぜひぜひ、公民館のいろんな講座も受けてみてくださいね☆

(kaz)