被写体の魅力を引き出すために

2020.10.31 | 授業 | by Staff

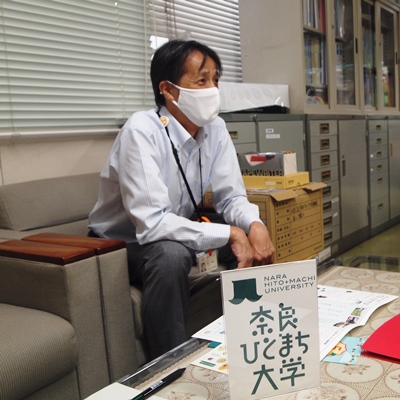

2020年10月31日に開催した授業「仏像を撮る、ということ。 ~文化財撮影の難しさと醍醐味~」に従事しました。

先生は写真家の佐々木香輔さん。

文化財写真撮影で有名な「飛鳥園」、奈良国立博物館の写真技師を経て今春、独立し、フリーで活動しています。

写真家の方の授業は今までも何度かありましたが、今回の先生は文化財撮影専門なので、どんな話が聞けるか楽しみにしていました。

私は写真撮影担当だったので、数打ちゃあたる!?とバンバン撮りました。

が、しかしっ。

映像を交えながらのお話、しかもフェイスシールドを着けていただいたので、「暗い」「反射する」「ピントが合わない」と、いつも以上に苦労しました。

興味深い話の連続で、幾度となく、カメラを持つ手をペンに持ち替えてメモを取りながらの90分となりました。

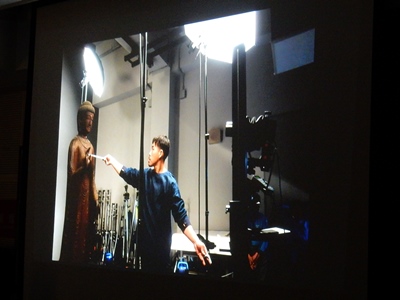

さて、仏像写真には「物としてとらえる写真」と「心としてとらえる写真」のふたつの側面が求められるとのこと。

物としてとらえる写真は、専門家や研究者に好まれるそう。

心としてとらえる写真とは、佐々木さん曰く、「ドラマチックに撮る写真」。

例えば、上から撮るか下から撮るかによって、光の差すところや影の濃くなるところが変化します。

撮影角度や光の当て方によって表情が変わる様子を、映像を交えて紹介していただきました。

まだ世に出ていない写真もあるため撮影不可だったのですが、ほんと、一見では同じ仏像だと気づかない!!

慈愛に満ちたやわらかい表情だと思っていた仏像が、ライティングの違いで怒った険しい表情に見えて、びっくりしました。

撮影などで仏像と長時間に渡り対面する機会も多い佐々木さんですが、しばしば、仏さまに見られている感覚に陥ることがあるそう。

自分が仏像を撮る人として、技術的なことはもちろん、人間としてふさわしいのか、自問自答することも。

そんな佐々木さんが理想とする仏像写真は、観る人の気持ちに寄り添う写真。

自分の個性を押し出すのではなく、やわらかい共感を得る写真をめざしているのだそうです。

また、被写体の魅力を引き出すための「フィクション」についての話もありました。

ここでいう「フィクション」とは、肉眼で見るよりも綺麗に、そして肉眼では見えないものまでを見せるためにかける、魔法のようなもの。

どんな手法で撮影したか、手の内を明かせるホワイトマジックを駆使した写真を見せていただきました。

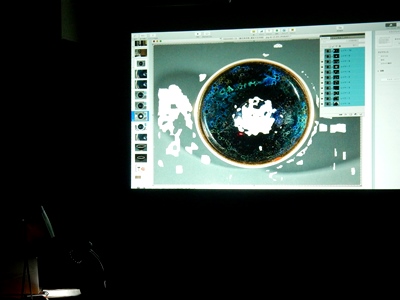

2019年に奈良国立博物館の特別展「国宝の殿堂 藤田美術館展」に出展された曜変天目茶碗の写真。

曜変天目の輝きを見せるために光を当てると必ずどこかに影ができ、1枚ではその美しさの全てを見せることができないそう。

そこで、複数の写真データを合わせたそうで、その過程の一部を見せてもらいました。

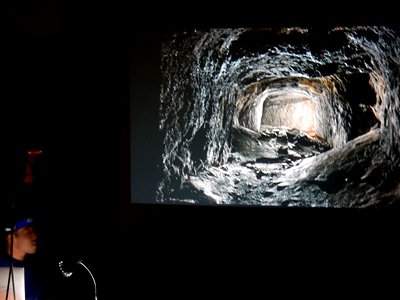

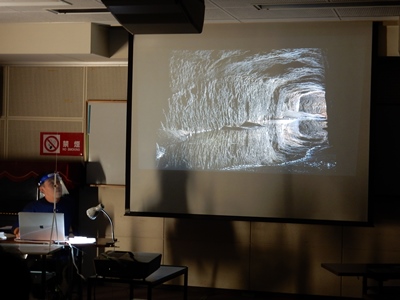

これは香芝市の屯鶴峯(どんづるぼう)にある地下壕の写真。

ずいぶん前に二上山に登山した際、屯鶴峯で地下壕の入口を示す看板を目にしましたが、あの奥にこんな世界が広がっていたなんて!!と驚きました。

もちろん、肉眼でこの光景が見られるわけではありませんよ。

許可を得た上で、何ヶ月も通って、さまざまな場所からライティングしながら撮影した結晶だそう。

旧日本軍の地下壕だった場所。自由に入ることができない領域。

この写真は、地下壕の全体像がわかるだけではなく、なんとも言えない不思議な気持ちにさせられます。

数え切れないほど撮影するうちに、被写体そのものだけでなく、その土地の持つ意味みたいなものも捉えることができる写真って、ほんとにすごいなと思いました。

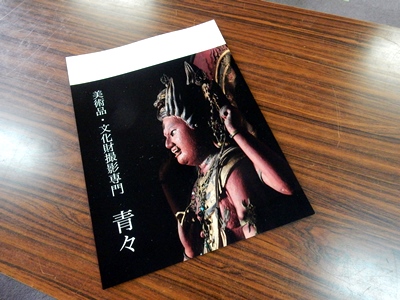

現在、美術品・文化財撮影専門「青々」設立のための準備を進めている佐々木さん。

将来的には、個人として何かをしたいというよりは、「青々」という組織が全面に出てくるような活動をしていきたいそう。

それは、飛鳥園や奈良国立博物館での経験により自分に与えられた大切なものを、「青々」として伝えていくことに意義を感じるから。

長い年月、それぞれの時代を経て大切に守られてきた仏像や美術品などの文化財を、写真を通して正確に記録し、そして人々の心に記憶されることで、後世へとつなげていく。

とても大切な役割だと思いました。

おまけ

当日、持参された写真機。

恩師の形見分けで譲り受けたものだそうです。

ガラス乾板を用いて撮影するとのことで、学生のみなさんも興味津々で見ていましたよ。

佐々木さん、貴重なお話をどうもありがとうございました。

(なさ)