「墨」ってすごいな!

2021.09.30 | 打合せ | by Staff

10月23日(土)の授業「『奈良墨』の新しい取り組み ~松壽堂が提案する楽しみかた~」のご案内です。

墨で書かれた文字は、千年以上経っても消えることがありません。

これって、すっごいことだと思いませんか。

平城宮跡から発掘された木簡には墨で書かれた文字が残っていて、当時の生活を知ることができます。

まさに千数百年の時を経ても残る、究極の筆記具と言えるのではないでしょうか。

さて今回の授業では、ならまちで代々墨作りと販売を手掛けている「松壽堂」の森 克容(かつよし)さんから、墨の歴史や魅力について伺います。

先日、打合せのためにお店に行って来ました。

近鉄奈良駅から歩くこと15分余り、椿井小学校を左に見ながら進むと、町家が並ぶ一角に松壽堂があります。

昔ながらの格子戸を開けると、墨のいい香りがあたり一面に漂っています。

墨の香りが体のなかを駆け巡り、「あー、墨の匂いって妙に落ち着く香りだな・・・」と感じます。

きっと、日本人の遺伝子が騒ぐのでしょう。

店先には、様々な墨や墨作りに使う道具が並べられています。

目に入ったのは、「宮内庁御用達」の看板!

なんでも、松壽堂は墨作りの名手の流れをくむ墨匠のお店だとかで、江戸時代には宮中や幕府に、今も宮内庁に、墨を収めているとのことです。

以前、アメリカ合衆国の大統領が皇居を来訪した際、松壽堂の墨を摺って記帳したとのエピソードも。

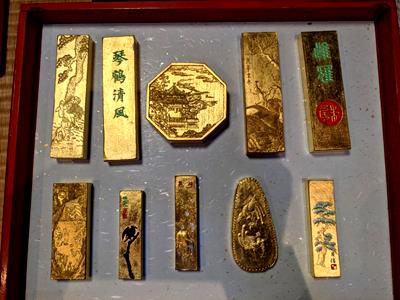

他にも、金箔で包まれた墨や、木押し型で模様が描かれた墨などなど・・・。

そのなかで“かっぱ”が驚いたのは、これ!

みなさん読めますか?

シャープペンの長さが14㎝なので、墨は9㎝足らず。

そこに500文字の漢字が・・・!

墨に直接書いてあるのかと思いましたが、そんなことはなく、押し型に彫られているのですが、それでも9㎝×3㎝あまりの世界に500文字・・・。

米粒より小さい。

恐るべし。

そんな墨の数々を見たり、墨の歴史などを聞いていると、時間が経つのも忘れてしまいます。

さて、森さんから見せていただいたのが、墨を作るのに必要な材料。

必要な材料は、煤(すす)・膠(にかわ)・香料の3つのみ。

「え、これだけ?」って思いません?

煤は黒っぽい粉、香料は白い粉。

この白い粉が墨の香りの決め手なんですって。

初めて知りました。

ここから墨がどう作られていくかは、授業で聞きましょう。

最近は墨で字を書くことがあまりありませんが、たまには墨で字を書くのもいい時間になりそうだなと、墨を身近に感じた打合せになりました。

気持ちいい秋の時間を、墨の香りとともに過ごしてみませんか。

お申込、お待ちしています。

お申込はこちら↓

http://nhmu.jp/class/36361

(かっぱ)