奈良の魅力

2022.07.31 | 授業 | by Staff

とてもとても久しぶりに奈良ひとまち大学の授業に従事しました。

ちょっと不安、そして楽しみな気持ちを抱えての教室入り。

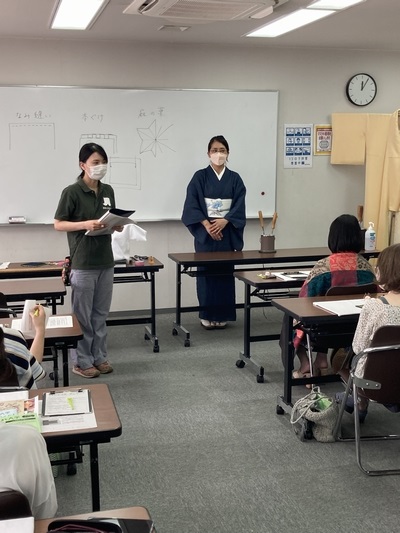

今回の授業「ミニマリストが見る奈良 ~YouTuberのシンプルライフ~」の先生は、かぜのたみさん。

かぜのたみさんを、いきなり学生さんと勘違いしてご案内した時点で不安倍増。

その後、お着替えを終えて再登場されたお姿に、気持ちは一転。

先生の装いはいたってシンプル。

ご本人にぴたっときている黒いワンピースをさらりと着こなしていて、思わず妄想の世界に突入してしまいました。

私の心はドイツの「黒い森」へ浪漫飛行。

そして、その森をイメージしたドイツ発祥のケーキを心の中でいただき、不安な気持ちはすっかり消え去り、無事に授業に従事できそうです。

さて、かぜのたみさんのお話は奈良で見た驚きの風景からスタート。

奈良観光を始めるにあたり、拠点の駅となるのは近鉄奈良駅。

かぜのたみさん曰く、「拠点となる駅なのに大きなお店がなく、昔ながらの商店街って、どういうことですか?!」と。

大阪人には信じられないことらしいです。

そして、奈良公園へ歩みを進めると、鹿がのんびり歩き、自然あふれる景色。

・・・と、そんななか、観光案内のための看板が目に飛びこみ、思わず二度見。

味気なさすぎる、いやいやシンプルすぎるらしい。

昔に作られたまま。

そして新しいと思われしものも色合いにおいて余計なものが何もないという。

京都の、とある神社の看板と横並びで比較すると・・・う~ん確かに。

そしてそして、かぜのたみさんが何度か奈良を訪れるうちに気が付いたのは、公園にベンチが多すぎること。

奈良公園だけでなく、平城宮跡あたりも同じことが言えるらしい。

ベンチに腰掛けている人は1人が多く、スーツを着た人がランチをしていたり、コーヒーを飲んでいたりという姿は大阪ではありえないことらしい。

「恥ずかしすぎる!」と。

でも、そういうことができるのが奈良の魅力なんだそうです。

駅にたくさんの人があふれているわけでもなく、派手に人目を引くものもない。

公園にはのんびりと人目を気にせず自分のペースで過ごせる空間があり、心落ち着く時間が過ごせる。

だから、また訪れたくなるという。

ミニマリストであるかぜのたみさんは、やっぱりシンプルな場所が好きなんだ。

自身のお部屋も必要最低限の物しかなく、いつでも引っ越しができる状態をキープしているとのこと。

生活空間も、外に求める居場所も、「シンプル イズ ベスト」なんですね。

かぜのたみさんから奈良の魅力をあれこれお話しいただいた1時間半、奈良人の私には新しい感覚があふれていました。

私にとっての日常の風景が特別な風景に変わる、誰かの日常が誰かの非日常に変わるという感覚。

その点では、旅することに似ている。

かぜのたみさんの小さな旅からのお裾分けは、「日常には、気づかない特別があふれている」ということ。

ありがとうございました。

(お菓子な世界)