最古の染料「藍」を体感せよ!

2023.03.18 | 授業info | by Staff

どうも、“よっしー”です!

みなさんは「藍色の染め物」と聞いて何を想像しますか?

私は藍染めの日本手拭いですかね!

友人からプレゼントされた手拭いをお供に釣りへ行っているから、パッと思い浮かびました!

あとはジーンズですかね!

学生時代にジーンズが流行っていたので、私も例に漏れずにジーンズを買って色落ちに挑戦していました!

ところで、日本手拭いとジーンズは同じ藍色・紺色ですが、実は染織方法が違うのをご存じでしょうか。

簡単に言うと、藍染めは天然の染料を使うのに対して、ジーンズを染めているのは化学染料で、インディゴ染めと言うのだそうです。

インディゴ染めは使っていけば色落ちしていくのに対し、藍染めは色落ちがしにくく、使えば使うほど色が落ち着いていくのだそうです。

また、化学染料を使っているインディゴ染めは安価で大量生産できるのに対して、藍染めは天然染料なので安定した染めが難しく、染織過程の手間もかかり、職人の技が必要となってきます。

大量生産・大量消費の時代に、時間と手間がかかり職人技が必要な藍染めよりインディゴ染めが主流となり、藍染め職人も減っていきました。

そんななか、なんと奈良市に藍染め職人が工房を構えているのです!

それが、4月30日(日)の授業「わたしが藍の色にこめる思い ~藍師、染師という仕事~」の先生、小田大空さんです!

小田さんは、19歳で初めて藍染めを体験し、その世界に魅了され、憧れの藍染師のいる徳島県に渡って2年半の修業をした後、2021年に奈良に帰郷して現在の工房を立ち上げました。

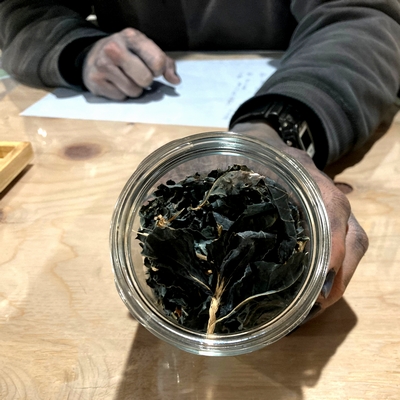

「藍色は染める人の心の状態が色として表れる」と考え、誠心誠意をもって染め上げることはもちろん、自身が藍染めの原料である蓼から染料を作るなど、「藍色」に対する強いこだわりを持って仕事をされています。

授業では、藍の魅力や小田さんの仕事について語っていただくほか、蓼を栽培している畑や工房を見学します!

ちなみに、工房の一部を教室として使用するため、雰囲気も抜群です!

もちろん、講義と見学だけではなく、小田さんが作った藍の染料を使った染め物体験もあります!

みなさん、ぜひお申込みください!!

申込はコチラ↓

http://nhmu.jp/class/39041

(よっしー)