10月27日、授業「猫の目線でまちを歩こう ~ならまちで暮らす、ということ~」を開催しました。

今日から正倉院展も始まり、奈良は本格的な秋の行楽シーズンです。

集合場所のならまちセンター前は、観光客でいっぱいです。

道も混んでいるのか、開講直前に駆け込んで来られる方もありました。

「ならまち」とは行政区の名前ではなく、元興寺の旧境内にある複数の町の集合体です。

何度も火災に遭い、その焼け跡に住み着いた民家がならまちの始まりだそうです。

今日の散策では、元興寺の極楽坊・塔跡・小塔院の3つの元興寺旧跡を軸に、昔を偲びながら、また新しいものを見つけながら、日頃は気がつかないならまちの魅力を先生に教えていただきます。

まず、ならまちセンターから南へ進み、鵲(かささぎ)町の和菓子屋さんを覘きました。

次は、古い旅館に立ち寄り、極楽坊を経て御霊神社へ。

もともとは恐ろしい祟りの御霊を鎮めるため祀られた神様が、転じて今は福の神様です。

軒瓦には福袋が。

社務所に鎮座する福助様にも、特別にお目にかかることができました。

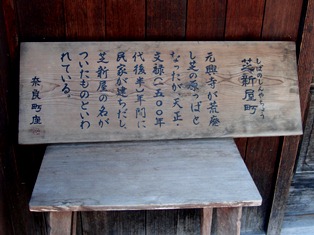

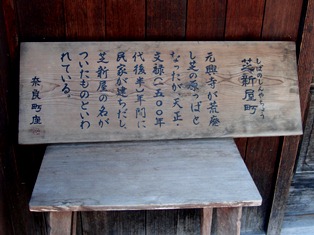

そこから、ならまちのメインストリート芝新屋(しばのしんや)町・中新屋(なかのしんや)町・西新屋(にしのしんや)町へ。

「新屋」とは、「新しい家」のこと。元興寺の中心部なので、最後に焼失し最も新しい民家のあるところです。

新しいと言っても、江戸時代ですけど!

元興寺塔跡には、南都髄一と言われた五重塔の礎石がたくさんの草花に囲まれてひっそりと佇んでいました。

また、境内のあちこちには、珍しいお稲荷さんの石造や笑う鬼瓦、倶利伽羅宝珠(くりからほうじゅ)などなど、見所がいっぱいでした。

ならまち資料館の前を通り、有名な庚申堂の隣には、小塔院があります。

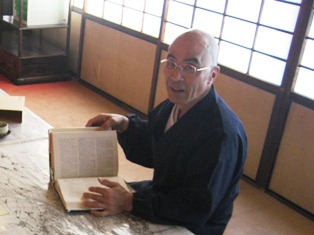

ここでは、お寺の方から貴重なならまちの話を聴くことができました。

*元興寺は、奈良時代以降は力のなかった蘇我氏(そがし)の氏寺であったこと

*平重衡(たいらのしげひら)・松永久秀(まつながひさひで)の戦火で焼失したこと

*力のない豪族のだったので、焼失後再興されることがなかったこと

*江戸時代は、奈良奉行の政策で商業が発展し、井原西鶴(いはらさいかく)の物語の舞台となり、近くに遊郭もあって賑わっていたこと

*明治以降、商人が大阪に移ってしまい寂れていったこと

などなど・・・

小塔院を抜け西に下ると、鳴川(なるかわ)町。

今は暗橋となった川の水の音に、耳を澄ませました。

そこから北へ向かい、最後に元興寺の西大門跡、高御門(たかみかど)町とその参道跡、陰陽(いんよう)町の坂道を眺めました。

昔はここから唐招提寺が見えたとか。今も生駒山に沈む夕日がきれいだそうです。

そのまま脇戸(わきど)町・下御門(しもみかど)町を抜け、ならまちセンターに戻って来ました。

ぐるりと元興寺の旧境内を巡ったことになります。

お天気が良く暑かったこともあり、お目当ての猫たちがいなかったのが、ちょっと残念!

でもいつもなら通り過ごしているいろいろなものに目が行き、楽しいウォーキングとなりました。

うと○うとの野村さんご夫妻、本当にありがとうございました。

お疲れ様でした。

ご活躍を期待しています。

これからもよろしくお願いします。

(つしねこ)