「all 正暦寺」が菩提もとの原点!

2016.05.29 | 授業 | by Staff

5月最後の日曜日、「東アジア文化都市2016奈良市×奈良ひとまち大学 at 正暦寺 ~清酒の発祥の地で、日本の酒を知る~」にスタッフとして参加しました。

本日の授業の教室は、正暦寺。

正暦寺と言えば、紅葉の季節に訪れた方もきっと多いことでしょう。

でも、今のこの季節、初夏ならではのやさしい色合いの「青もみじ」も、と~ても美しい。

老眼が始まっているスタッフと「この色鮮やかなもみじを眺めていたら、私たちの老眼もちょっとはマシになりそう??」だなんて話しつつ・・・

境内を歩きながら、思わずシャッターをカシャ!またカシャ!

もちろん、授業の準備をしながらデス!

教室の準備が整ったところで、東アジア文化都市推進課の職員さんは、学生のみなさんを迎えにバス停へ!

というのも、正暦寺へ来ていただく公共の交通手段がないため、学生のみなさんには、正暦寺に一番近いバス停までバスで来ていただき、そこで公用車に乗り換えていただくという、なかなかの段取り!

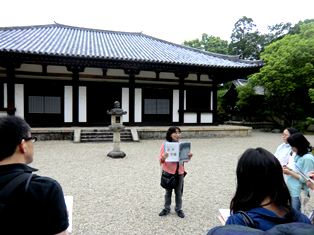

学生のみなさんが無事到着されたところで、授業開始。

本日の先生は、正暦寺ご住職の大原弘信さんと「奈良酒専門店 なら泉勇斎」店主の山中信介さん。

「菩提もと」復活の道のりとは・・・

1996年(平成8年)当時、奈良県工業技術センター所長として勤めておられた山中先生。

「奈良県菩提もとによる清酒製造研究会」をスタートさせたものの、菩提もとの製造に適した3種類の菌を見つけ出すまでには、2年以上のご苦労がおありだったとのこと。

どの米、どの水、どの空気が適しているのか、試作・研究を重ね、ようやくたどり着いたのが「all 正暦寺」だったとのこと!

正暦寺の山水、菩提仙川の水で育ったお米、そして正暦寺を囲む美しく澄んだ空気。

つまり菩提もとは、これらが揃った正暦寺という環境のなかで、正暦寺に住みついていた菌の力により、生み出されるべくして、生み出された賜物だったんですね~!

授業の様子は、ひとまちレポートもご覧ください。

「正暦寺での授業を受けて」

http://nhmu.jp/report/26072

続いて福寿院へ移動し、庭園を見学させていただきました。

大原ご住職曰く、この自然風景式庭園のすごさは、意図が見えないが、「この場所にいると落ち着くなぁ!」と訪れた人がそれぞれの思いで、自然を身近に感じられるところだとか・・・。

確かに何度訪れても、しばらくの間たたずんで景色を眺めていたくなる、そんな不思議な空間。

次に福寿院客殿から奥へ進み、収納庫(瑠璃殿)へ。

こちらでは、特別公開の時期しか見ることのできない数々の仏像・秘仏を特別に拝見させていただきました。

そして、最後は学生のみなさんが秘かに楽しみにしておられた試飲の会場(休憩所)へ。

菩提元清酒のなかから特徴のある4種類の清酒、三諸杉(ミムロスギ)、つげのひむろ、升平(ショウヘイ)、鷹長(たかちょう)をご準備いただき、試飲タイム。

アルコールの効果も手伝って、みなさん和やかな雰囲気で会話も弾んでいる様子。

充分に試飲を楽しんでいただいたところで、最後に大原ご住職から健康についてのお話。

アルコール飲料のなかでも、ビールは体を冷やすが、日本酒は温めてくれる飲み物だとのこと。

日頃から身体を温める食べ物を積極的に食べて、平熱を37℃に保つようにすると病気にかかりにくい身体になるのだそう。

ということで、「適度な日本酒を楽しみながら健康を保ってください!」とのお言葉で締めくくっていただき、授業が終了しました。

ちなみに、山中先生のお店「奈良酒専門店 なら泉勇斎」では、120種類もの奈良の地酒を扱っておられ、試飲もさせていただけるとのこと。

普段はあまり日本酒を飲む習慣のない私ですが、好みの清酒に出会いに、ぜひ一度訪れてみたいと思います。

(うしお)