来年は手作りの干支を飾りませんか?

2012.11.29 | 授業info | by Staff

「奈良筆」に続く奈良の伝統工芸シリーズ第2弾!12月は奈良一刀彫の授業「伝統工芸・一刀彫の魅力に迫る!」を開催します。

奈良一刀彫は、大胆な木彫りと細やかな彩色が特徴とされている、奈良を代表する伝統工芸のひとつです。

その起源は、約870年前(平安時代の終わり頃)、春日大社の祭礼で飾られたのが始まりだと言われています。

そして江戸時代以降、美術品としても多くの人に愛好されるようになり、現在の日本を代表する伝統工芸のひとつとして、その伝統は今も脈々と受け継がれています。

先生は、新進の一刀彫作家として活躍中の、前田浩幸さんです。

前田さんの作品は、躍動感あるものや大胆な一刀彫に目が行きがちですが・・・

四季雛のように奈良の四季・日本の四季を表現したかわいらしい作品もあります。

見ていると、心が和みます。

奈良一刀彫の魅力のひとつは、大胆で力強い鑿(のみ)跡を残した作品にあります。

できあがった作品をお店で見ることはできますが、実際どのように作られているのか、知らないことも多かった奈良一刀彫。

先日、打合せに行った際に、少しだけ一刀彫を体験させていただきました。

おもむろに道具袋をひろげて出てきたのは、様々な種類の鑿。

その数、10数本。

「彫刻刀みたいのは使わないのですか?」

「はい、一刀彫では使わないんです。鑿で大胆に彫っていくんですよ。」

と言って、ざっくり削っていくその様子に、迷いがないんだな・・・と感心してしまいます。

そして、いざ自分で鑿を持って彫ってみると、力の入れ具合が難しく、滑らかに削ることができないんです。

「鑿をしっかり両手で固定して削っていかないと怪我をしてしまうんです。」

と、怪我の跡を見せながらお話されていました。

削っていくと、木からいい香りがしてきました。

「これは何の木からできているんですか?」

「楠です。いい香りですよね。」

一刀彫は、香りでも楽しめるんですね。

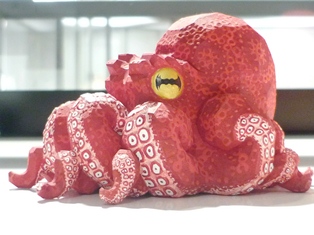

そして、もうひとつ奈良一刀彫の魅力としてあるのが、極彩色豊かなところです。

この絵具もただの絵具ではなく、水干(すいひ)絵具を使っているんです。

水干絵具は、貝殻を原料に不純物を取り除いて作られた胡粉(ごふん)に色を着色したもので、絵具を定着させるために膠(にかわ)を入れた、日本画彩色の基本となる絵具だそうです。

そして、今年最後の奈良ひとまち大学ならではのスペシャルな体験として、前田先生が丹精込めて作られた来年の干支「巳」の置物に水干絵具で絵付けをして・・・なんと!お持ち帰りができるんです。

自分で絵付けをした奈良一刀彫の「巳」を部屋に飾って、新年を迎えてみませんか?

また、その「巳」を1年間そばに置いておくと、いいことがあるかもしれませんね。

【12月6日追記】

『県民だより奈良12月号』に、前田先生が掲載されています!

ぜひご覧ください。

奈良県のホームページ『県民だより奈良12月号』奈良伝承

みなさんのお申込みをお待ちしています。

→http://nhmu.jp/class/12282

(かっぱ)