素人でもできるんですか?

2013.06.26 | 打合せ | by Staff

7月28日(日)の授業「墨絵で描く、素晴らしき奈良 ~温故知新を体現するアーティスト~」の打合せ兼、今回の授業で行う墨絵の体験に、先輩スタッフ“かっぱ”と共に、今回の授業の教室となる京終の「町屋ゲストハウスならまち」へ行ってきました。

梅雨とは思えない めちゃめちゃ良い天気だったので、自転車で会場に向かいました。

今回の教室「町屋ゲストハウスならまち」、初めて入る場所ですが、代々書道家の方が住んでいたとされる築約100年の町屋を改装した建物で、和室と天井の高い板間のロビーなど、とても趣の感じられる素敵な場所です。

先生の月与志さん、ゲストハウスオーナーさんとの打合せが終わり、いざ墨絵体験へ☆

小学校の習字の授業の時は、いつも手を真っ黒に、時には制服も汚していた自分でしたので、墨絵体験をさせてもらうにあたって、ひとまちポロシャツ(おなじみ緑のポロシャツ)を汚してはいけないと思い、あえて今回は“墨”色のTシャツを着て・・・。

まずは、小学校時代に慣れ親しんだお習字セット(墨・筆・すずり・ぶんちん・下敷き)を準備しました。

墨絵のイロハは、墨汁ではなく、墨を磨る(する)ところから始まります。

水を少しずつ足しながら墨を磨っていき、色の濃さを調整します。

墨を磨る「シュッシュッ・・・」という音に、なんとも癒されます。

そして、程よい濃さの墨ができあがると、さっそく半紙に試し書きをします。

筆に墨をつけ、一般の半紙に筆先を当てて線を引いていきます。

昔は退屈になると、半紙に適当に文字や絵を書いてよく遊んだなと思い出しました。

それが墨絵の世界ではアートになるんだと思うと、とても信じられませんが・・・。

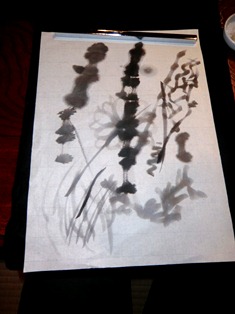

次に、墨絵で良く使われる和紙を使い、紙の種類の違いを体験しました。

これらの和紙は、習字用と違い、墨が紙に染みこみやすく、よくにじむものだそうです。

すずりに残った墨をさらに水で薄めて、薄墨を作ります。

薄墨に筆をつけ、半紙に淡いグレーのグラデーションを少しずつ広げていきます。

そして、そのグラデーションの上にまた模様を重ねていきます。

月与志さんの解説で、こうして墨の芸術の世界が広がっていくのだと教えていただきました。

この後さらに・・・おっと(汗)、この後は授業に参加してのお楽しみです!!

芸術とはこれまで縁遠かった体育会系“もじゅ”ですが、素人の私が適当に描くだけで、墨のもつ魅力を少し感じとることができたように思いました。

絵が好きな方、漫画や落書きが好きな方、もちろんそうでない方も、ぜひこの機会に奈良に古くから受け継がれてきた筆や墨に触れながら、月与志さんが創り出す新しいアート・墨絵の体験をしましょう!

この授業を受ければ、またひとつ奈良の魅力について、身近なアートの楽しみ方ついて、新たな発見が・・・あなたを待っています☆(笑)

たくさんのお申込みお待ちしていますね☆

申込はこちら↓

http://nhmu.jp/class/14562

(もじゅ)