Did you know the 東洋民俗博物館?

2014.05.30 | 授業info | by Staff

You know the 東洋民俗博物館?

東洋民俗博物館は、1928年(昭和3年)から奈良市あやめ池にある、れっきとした博物館です。

You know 九十九黄人(つくもおうじん)?

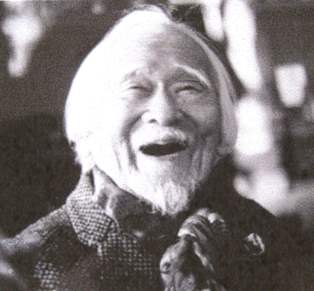

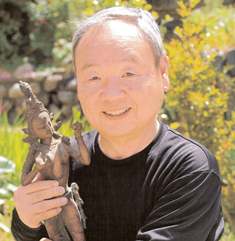

この仙人のような方が、九十九黄人さん。

東洋民俗博物館の初代館長をなさっていた方です。

「世界超偉人伝説」「探偵ナイトスクープ」等のテレビ番組にも出演されたことがあるので、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

九十九黄人(本名:九十九豊勝)は、1894年(明治27年)の生まれ。

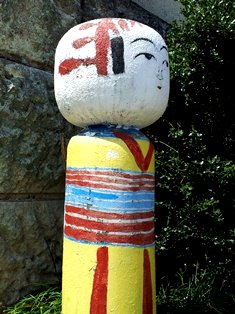

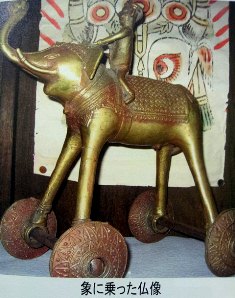

庶民の生活を理解する民俗学、とりわけ性の研究と蒐集に興味を持ち、各地の道祖神など性に由来する信仰に関心を持ちました。

また、おもしろいと思ったものは何でも収集し、博物館にはさまざまなものが展示されています。

名前の「黄人」は、

黄色い人 → イエローマン → エロ―マン!

エロ―マン!

エローマン!

エローマン!

(サ〇ンの曲 イエ〇ーマン 〜星の王子様〜みたいですが)

自らエローマンをもじった黄人と称し、昭和の初期から民俗学(性)について研究されてきた方が・・・

おもしろくない訳がないッ!

黄人さんは、こう仰られてたそうです。

「民俗学者の柳田國男は官の学者だったせいか、性に関するものがなく、その意味では自由奔放に生きた民の南方熊楠に魅力を感じた」

自らの研究する「性」という特異なジャンルの研究を突き進んだ黄人さんの、生き様を表したようなお話ですね。

時は過ぎ、性の解放も進み、性に関する研究も開放的になりました。

黄人さんは、生まれてくるのが50年早かったと言われています。

・・・

他にもエピソードは満載!

もっと沢山紹介したいのですが、詳しいお話は授業でのお楽しみ♪に取っておきます。

残念ながら、九十九黄人さんは1998年(平成10年)に103歳でお亡くなりになられており、お会いすることはできません。

(ご存命のうちにお会いしたかった・・・)

しかし、黄人さんは博物館に集めたものを残してくださった!

私たちはこれを見ることができるッ!

しかも、今回の授業では、その御子息、四男であられる、一般財団法人東洋民俗博物館 理事長 九十九弓彦(つくもゆみひこ)さんにお話していただけるんです!

さらに!

今回は博物館所蔵の貴重な昭和初期のフィルム(DVD版)も見ることができるチャンス!!

(普段は見ることができなーーい!)

ん?

と思ったあなた。

んん?

と思ったあなた。

うふ~ん

と思ったあなた!

さぁ、ここから授業に申し込むのです!

↓ ↓ ↓

「ヘンテコでユカイ、それこそ民俗学!

~それいけ、東洋民俗博物館!!~」

http://nhmu.jp/class/18437

こんな機会なかなかないですよ!

あのお方も、こう申しております。

「チャンスは最大限に生かす。それが私の主義だ」

~Ch〇r Aznable~

(ask)