9月27日の授業「月ヶ瀬のお茶の舞台裏 ~お茶を栽培する、という仕事~」に、スタッフとして参加しました。

その週は台風16号がたくさん雨を降らし、さらに17号が発生したとのニュースで、間際まで天候が気がかりでしたが、当日は最高のお天気!

ひとまち日和です。

朝8:30、会場設営のために学生さんや他のスタッフより一足早く月ヶ瀬へと向かいました。

今日は16:00までの長丁場です。

そして、5ヶ月振りのひとまちスタッフ!

少々緊張気味な私でしたが、秋の空はより高く青く輝き、「今日はいいことありそう♪」そんなウキウキモードに変えてくれました(^O^☆♪

09:00

行政センターや農協、小学校が集まる一角に月ヶ瀬公民館があります。

「今日はよろしくお願いしま~す。」

荷物を降ろして、玄関に奈良ひとまち大学ののぼり旗を設置。

緑ののぼり旗が朝の光に輝きます。

「さぁ~頑張って設営するぞ!」

2階の教室の窓を開けると勢いよく風が流れ込んで、教室の空気を一掃してくれます。

もう少しすると、ここはお茶の香りでいっぱいになるのかなぁ~なんて思いながら作業を進めます。

プロジェクターを出し、机を並べ終えた頃、本日の先生、月ヶ瀬健康茶園の岩田さんとスタッフさんがお越しくださいました。

打合せの時にも増して礼儀正しいおふたりです。

岩田先生の黒いTシャツの背中には、緑の「大和茶」の文字!

今日の思いがここに込められているようです。

先生たちの荷物をセッティングした頃、近鉄奈良駅をマイクロバスで出発した一行が到着。

10:00

学生さん12人とひとまちスタッフ2人との対面。

みなさんは山道のくねくねドライブに少しお疲れのようでしたが、月ヶ瀬公民館の広々としたロビーで、ちょっと気恥ずかしい円陣で顔合わせです!

昨日摘んだ手もみ用の茶葉の萎れが進んでいるとのことで、茶葉のことを一番に考えた岩田さんの判断で、午後の予定だった紅茶の手もみ体験が午前中に変更になりました。

さっそく、みなさんは手洗いへ。

茶葉に匂いが移らないように、石鹸も消毒液も使わないでほしいとのこと。

なるほどなるほど!!

まずは先生のご挨拶。

そして、みなさんの自己紹介&この授業への参加のきっかけ。

「月ヶ瀬のお茶と他の産地のお茶との違いを知りたい」という方、

「ずーっと月ヶ瀬に来てみたかった」という方、

「美味しい飲み方を教えてほしい」という方、

「棚田100選があるのだから茶畑100選があってもいい」とおっしゃる方などなど、それぞれに目的は違えど、みなさんお茶の話に興味津々のご様子。

同じお茶の葉でも、製茶工程の違いで様々なお茶(緑茶や烏龍茶や紅茶)に加工できるそうです。

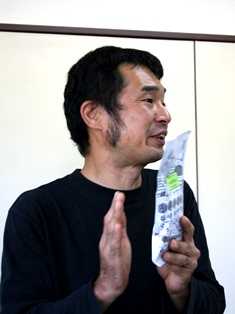

スクリーンの映像を見ながら、お茶の品種やお茶作りの工程など、岩田先生の丁寧で熱心な説明が続きます。

続いて、紅茶の手もみ体験が始まりました。

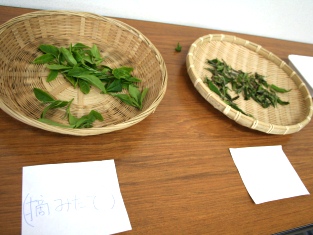

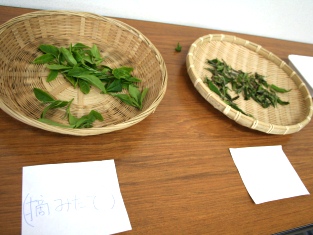

まず、摘みたての茶葉と一昼夜置いて萎れた茶葉の違いを確かめます。

萎れることが、紅茶を作る上で一番重要なことだそうです。

萎れる工程を萎凋(いちょう)と言います。

量が少ないと簡単だけど、100kg~200kgになると均一に萎れさせることが難しいそうです。

200kgの茶葉って、いったいどれくらいなんでしょう?

「紅光」という品種の葉っぱを、1人数枚ずつ手のひらで丸めます。

最初は優しく徐々に強く揉んでいきます。

触った感触は、「羊の革手袋のような感じ」と先生は表現されました。

それは、ふわっと柔らかな感じなのでしょうか?

15分ほど揉み続け、それぞれの小さな透明のグラスに茶葉を入れます。

甘酸っぱい香りがしだしたようです。

そして、上から濡れたペーパーを被せてしばらく発酵を促します。

離れて見ると、それはまるで小さな小さな苔玉のようで、みなさん愛おしいように眺めておられます。

私もこの手でチャレンジしたかったなぁ~。

数10分発酵が進み、本来なら乾燥の工程に入るのですが、お湯を注いで今日は生茶でいただきます。

緑茶でもない、紅茶でもない、爽やかな味!

ご自身の手で作られたお茶なので、味わいもひとしおでしょう!

その後も岩田先生から、インドや中国雲南省へ視察行き、ダージリンやアッサム、プーアール茶に学んだことをお聞きします。

学生のみなさんは、一つひとつのお話に頷きながら、メモもさらさら進んでいます。

岩田さんに負けじと、とても熱心な質問が飛び出します。

ダージリンの生産高は、インドの紅茶のわずか1%。

そんな紅茶が世界3大茶のひとつに挙げられているとはすごいことです。

月ヶ瀬のお茶の生産高も日本の1%!

ダージリンに見習って月ヶ瀬の個性を活かしたお茶を作っていきたいとおっしゃる岩田さん。

月ヶ瀬健康茶園では、16箇所の茶山や茶畑で、環境や土壌にあったように作り方を変え、農薬・化学肥料は使わずに、野山の草や枯葉、椎茸の原木を循環させるこだわりの有機栽培で、安心安全、個性を活かしたお茶作りをされているそうです。

12:00

月ヶ瀬公民館を出てお山の麓まで車で移動し、月ヶ瀬で一番高いところにある茶山へピクニック。

山頂めざしていざ出発!

私はのぼり旗を担いで最後尾を行きます。

最初は里道を足元も軽やかに・・・さらに進むと、徐々に坂道の傾斜が険しくなってきます。

いつの間にやら、担いでいたのぼり旗のポールは私の杖へと変わり、最後の頂上へと続く茶畑の脇道は、言葉も出ない心臓破りの坂道。

日頃の運動不足が本当に悔やまれます(//∇//)

こんな急斜面でされるお茶摘み作業を思うと気が遠くなるばかりです。

12:30

やっとの思いで登りきると、そこには素晴らしい景色が・・・。

遠くには三重や滋賀の山並み、手前にはたくさんの茶畑が広がっています。

山下から吹き上がって来る心地よい風が、流れた汗を乾かしてくれました。

のぼり旗を茶園の中に立てると、風を受け、音を立ててひるがえります。

ここまで来れたのは、のぼり旗、あなたのおかげです。

感謝!感謝!

そして尾根の山道にみんなで並んで座り、絶景をご馳走にお弁当タイム。

日々時間に追われる者にとっては、しばしのどかで贅沢な時間です。

食事の後は、茶山を下りながら品種の違う茶葉をかじって味の違いを確かめたり、茶園の管理の仕方を教えていただいたり。

途中に大きな大きな岩があり、「岩の上でお茶を入れて楽しむこともあるんですよ」とのお話。

こんな緑いっぱいの中にカフェがあったら素敵だろうなぁ~。

車に戻り、場所を変えて今度は茶畑へGo!

先ほどの茶山とは違い、傾斜はまったくありません。

平面に広がる茶畑は作業がしやすそうで、緑の絨毯のよう。

14:00

2時間のピクニックを終え月ヶ瀬公民館に戻ると、館長さんの計らいで梅ジュースをご馳走になることができました。

甘酸っぱくて爽やかな味は、太陽をいっぱい浴びて少し疲れた体に元気を戻してくれるようでした。

さぁ~、午後の授業の始まりです。

知って得する豆知識。

寝る前に飲むお茶、眠い時に飲むお茶、甘いお菓子に合うお茶・・・様々なシーンに合う紅茶やお茶の入れ方。

それは、3つの成分:アミノ酸(甘味)・カテキン(渋み)・カフェイン(苦味)のバランスを考えて入れるお茶です。

お茶には、甘味や香りや渋み、いろんな美味しさがあるのですね。

試飲タイムもあり、岩田さんのお話を聞きながらスタッフさんが絶妙なタイミングでお茶の支度をしてくださいます。

お湯の程よい沸かし方、水のこと、急須のこと、学生のみなさんは学ぶこと満載です。

一方、朝の10:00から喋り続けた岩田さん。

お話のペースは微塵も落ちていません。

まだまだ余裕さえ感じられ、お茶への熱い熱い思いに脱帽です。

自分で見聞したことをしっかり自身で消化して細やかに分析し、そして自分なりの目標を立ててまっしぐらに向かう!

そんな岩田さんがすごいなぁと思いました。

学生のみなさんも美しい風景と美味しいお茶、大量のお茶の知識に大きく心を動かされたようでした。

16:00

こうして、6時間に及ぶ岩田さんの情熱の授業は無事終了しました。

学生のみなさん、岩田さんから受けたいっぱいの知識を活用して、ご自分の美味しいお茶を見つけてくださいね。

岩田さん、月ヶ瀬健康茶園のさらなる進化をお祈りしていま~す。

みなさん本当にお疲れ様でした!m(_ _)m

(蕗)