文字が伝えるモノ☆

2015.06.30 | 授業info | by Staff

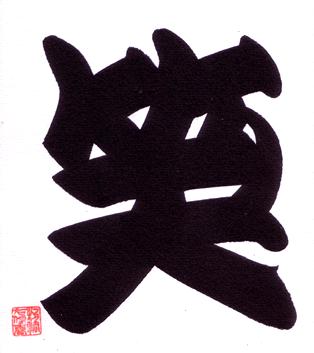

スクリーンに映し出された、こ~んな特徴的な文字。

どこかで見たことのあるような・・・あまり日常では見ないような・・・(^_^;)

パソコンで出力したかのような整ったこの文字ですが、「寄席文字」と言われる文字で、すべて手書きです。

この寄席文字は、江戸時代から続く縁起文字!!

で、主に落語の看板や「めくり」などに使われています。

見よう見まねでは習得できないこの文字のプロは「寄席文字書家」と呼ばれ、とても限られたごく少数の方々です。

みなさんは、そんな厳しい世界に奈良から飛び込んだ1人の女性がいることをご存知でしょうか。

普通の主婦として日々を過ごしていたその女性は、子育てと家事をこなし、このまま私の人生終わるのかな~なんて思っていたそんなときっ!!

ふと目にした笑点のカレンダーに、ビリビリビリ・・・と心奪われたそうです(@_@)

初めて寄席文字の存在を知り、即、橘流家元 橘右近師匠に弟子入り(笑)。

現在は、師匠からもらった「橘右佐喜(たちばなうさぎ)」という名で、主に関西を中心に活躍している初の女性寄席文字書家です。

7月25日(土)は、この橘右佐喜さんを講師に迎え、「文字が変えた、私の人生 ~女性初の寄席文字書家!~」を開催します(^O^)

こちらっ!!見覚えありませんか?

そう、2015年3月の授業「ならまちで出逢う、落語の世界 ~落語×奈良のまちづくり~」の教室、奈良町落語館で使われている「めくり」も、実はっ!!

橘右佐喜さんが書いたものなんですよ(^^)v

寄席文字を学ぶなかで「文字」の魅力にとりつかれた橘右佐喜さん。

現在は伝統を守る寄席文字に加え、筆法にとらわれない独自のオリジナル文字「あそび文字」も楽しんでいるそうです♪

今回の授業では、そんなあそび文字をみなさんに体験していただきます。

一緒に文字の魅力や文字が伝えるモノを感じてもらえたら・・・と思っています。

今回の授業開催にあたり、特別に書いてくださった寄席文字がこちら↓↓↓

我が家の家宝に・・・仲間入り(^-^)

いやいやいや・・・これは奈良ひとまち大学のために書いてくださった貴重なモノなので、奈良ひとまち大学のものになるのか・・・(/_;)ガーン

なんか橘右佐喜さんの字を見ていると惚れ惚れしてしまう“ピョニー”でありました(*^_^*)

みなさんのお申込みをお待ちしていますヽ(^^)ノ

http://nhmu.jp/class/22478

(ピョニー)