久しぶりの感動

2018.01.28 | 授業 | by Staff

好天に恵まれ、奈良の冬の風物詩「若草山焼き」で若草山が炎に包まれた翌日。

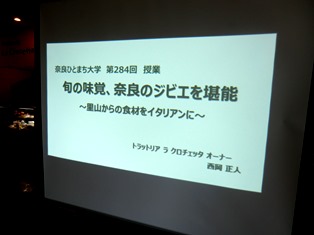

今回の授業「旬の味覚、奈良のジビエを堪能 ~里山からの食材をイタリアンに~」のために、雪がちらつくお昼前、富雄川沿いの美しい洋館に連れて来てもらいました。

思い起こせば12月のある日、スタッフ“ask”から久しぶりの電話が。

ask「1月の授業なんですが、ご都合どうですか?」

HANA「いいよぉ~。で、どこのお寺?それともお茶~?」

ask「いえいえ・・・ジビエの授業なんです。ジビエって知ってますか?」

HANA「知ってる知ってる・・・。そしたら都祁方面?」

というのも、私“HANA”が従事する奈良ひとまち大学の授業は、前々からお寺や神社、伝統文化系、そしてお茶など大和高原系がやたらと多いのです。

だから「ジビエ」と聞いたらイノシシ→シカ→山と反応。

ask「教室は、富雄川沿いにあるレストランなんですけど・・・」

あかん、あかん!基本、西大寺から西には車を走らせることができない。

ましてや、行ったことがないところには絶対に行かない主義。

そこで、恐る恐る・・・

HANA「誰か乗せてってくれる?」

ask「いいですよ!担当の“よっしー”に頼んでおきます!」

HANA「やった!」

ということで“HANA”は、美しい洋館の「トラットリア ラ クロチェッタ」の入口に緑ののぼり旗を立てながら、しみじみと久しぶりに従事できる喜びを感じていたのであります。

ちょっと大袈裟かも知れませんが・・・(笑)。

奈良ひとまち大学の授業は、日頃公民館の業務に携わっている職員にとっても、先生や学生のみなさんとの出会いに、わくわくドキドキ・・・。

本当にとても楽しみなんですよ!

さて、授業スタート!

授業の様子は「ひとまちレポート」をご覧ください♪

「ジビエのイメチェン成功!」

http://nhmu.jp/report/29651

「☆シェフの思いが詰まったジビエ料理を堪能☆」

http://nhmu.jp/report/29681

料理人でもありハンターでもある西岡正人先生のお話に、“HANA”も学生のみなさんと一緒に聞き入っているなか、スタッフ“なさ”は子ネズミのごとくスマホで写真を撮り、Twitterにどんどん投稿していきます。

それにしても、先生の食材にかける熱い思いは、半端じゃない!

「一期一会の食材」

これほど食材に真摯に向き合っておられる料理人は、なかなかいないんじゃないかと感動。

農作物を荒らす有害動物の増加は、高齢化や生活スタイルの変化から起きている「里山の荒れ」が引き起こしている、という奈良市東部地区における社会問題についても、わかりやすく説明していただき、まさに東部地区に暮らす“HANA”にとっては、広くみなさん知っていただけて嬉しかったです。

学生のみなさんの自己紹介タイムでは、山の有効活用や農作物の被害のこと、以前食べたことのあるジビエの話など、みなさんのジビエに対する関心の高さを感じました。

ひとつひとつ感動の連続をしている間も、せっせとスマホ片手につぶやいていく我らがスタッフ“なさ”の動きにも感動。

「ハンターになったことで、今まで以上に命に向き合い、だからこそ全てを使い切り、みなさんに美味しくいただいて、感動を与えたい。」

「ジビエだけではなく、牛・豚・魚・・・食材には、必ず誰かの手がかかっているんです。」

と熱く語っていただいた後のお食事タイムは格別だったようで、あちこちで感嘆の声が聞こえていました。

「命をいただく」ということはこういうことなんだと、改めて深く感じさせられた今回の授業。

学生のみなさんと一緒に、たくさんのことを学ばせていただきました。

(HANA)