蝶は羽ばたき 森を舞う

2018.11.25 | 授業 | by Staff

「子どもの時に虫取りをしたことがある」という人は多いかもしれませんが、「大人になってからはなかなかない」という人がほとんどではないでしょうか。

そんな大人たちに、蝶とふれあう機会がやってきました!

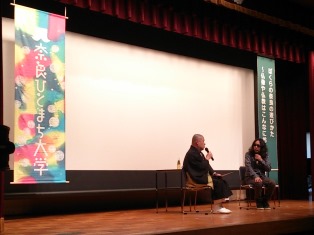

今回の授業、「2千キロを旅する蝶を育て、空へ! ~人と自然の関係性について考える~」です。

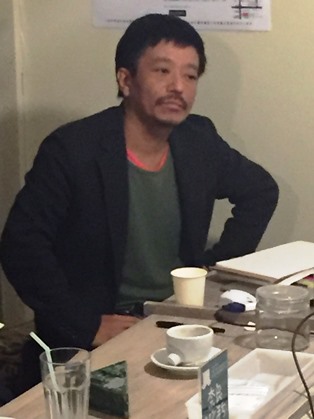

先生は、「株式会社空から蝶」代表取締役社長び道端慶太郎さん。

2012年にも奈良ひとまち大学の授業「豊かな森を育てる、私たちのカフェ ~夢をひとつにする、ということ~」で先生をしてくださっています。

その時の教室も、「いつか森になるカフェ」。

道端さんは、お店の近隣にある奈良市立平城西公民館で年に数回、子どもたちを対象に蝶についての講座を担当しています。

過去には高校で生物を教えていた経験もあるとのこと。

本日の授業では、道端さんの今までの活動についての話を聞いた後、放蝶体験を行います。

授業の内容は、「ひとまちレポート」もご覧ください♪

「共生にむけ」

http://nhmu.jp/report/31006

環境コンサルタントとして働いている時、昆虫調査チームの一員として働いていた道端さん。

「美しい蝶たちのことをもっと広めたい!」との思いがあったそうです。

蝶のことを説明するなか、鮮やかな幼虫の写真を見て一言。

「イタリアの服の生地みたいにおしゃれでしょ?」

言われてみれば確かに!

「何とかコレクション」でモデルさんが着ていそうですね!

成虫になりかけの蝶の蛹(さなぎ)が入ったケースも回覧。

蛹が透き通って、羽の模様が見えているんですよ。

カフェのお茶もいただき、お話が進むなかで道端さんが三角形のケースからおもむろに取り出したのは、

なんと生きている蝶!

名刺のように出て来たことに一同仰天でした。

薄紙に包まれていたアサギマダラが、部屋の中を飛んでいきます。

今回の授業のために、蝶を大事に大事に育ててきてくださったとのこと。

寒くなってきたこの季節、授業の開催時期に合わせて成虫を何羽も揃えるというのは至難の業。

美しく飛んでいる蝶の姿は、丹精込めたお世話があればこそなのです。

本当にありがとうございます…!!

部屋の外に出す前に、羽に印をつけることに。

調査では、油性ペンで日付やイニシャルを書くのだそうです。

それにならって、日付と「奈良ひとまち大学」と書くことに。

学生さんたちも緊張気味に蝶に印を書いていきます。

2,000km先で見つけてくれる人がいるかもしれませんね!

その後、4羽の蝶を空に放つことに。

店先の花の上に、蝶をそっと落ち着かせます。

1羽がさっと飛んでいきました!

道端さんが言われていたように、グライダーのように羽を動かさずに、すーっと空を飛ぶ姿が見られました。

学生さんからは、「子どもの時によく虫を見ていたけど、久しぶりに綺麗な蝶を見れて良かったです」「庭に来る蝶を大事にしようと思いました」などの声を聞くことができました。

道端さん曰く、日本は「いつか森になる」国。

そんな国の片隅で、自然に対する思いが深めることができました。

(もりぞー)