奈良公園の鹿に思いを馳せる

2021.07.31 | 授業 | by Staff

7月31日(土)、真夏のとっても暑い日、授業「奈良公園ゴミゼロプロジェクトって? ~全国で話題のチャリティー活動~」の教室である中部公民館へ向かいました。

奈良ひとまち大学の授業に従事するのは実に数年ぶりの私。

久しぶりだったので、のぼり旗の組み立てに四苦八苦しましたが、手慣れたメンバー2人が一緒だったので準備もスムーズに完了。

この授業の先生・「奈良公園ゴミゼロプロジェクト実行委員会」のみなさんも早々にお揃いになりました。

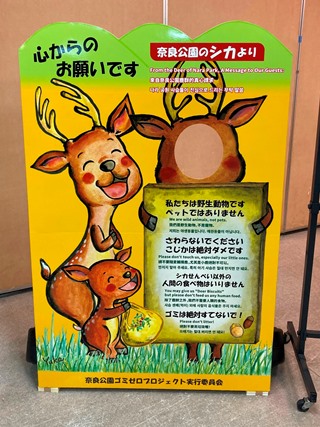

教室内には、観光地などによく置かれている顔出しパネルが・・・。

さっそく、担当スタッフの“よっしー”が顔を出してハイチーズ!

一見、とってもかわいい鹿の親子のイラストだな!と思ったのですが、とてもメッセージ性のある絵だったのです。

奈良公園ゴミゼロプロジェクト実行委員会は、総勢9人で構成されている団体で、メンバーそれぞれが一芸に秀でているプロフェッショナルな方々の集まりです。

具体的には、イラストレーター・写真家・執筆業・司会業・クラウドファンディング・広報など。

メンバーそれぞれがご自身の特技を活かしながら、月1回のゴミ拾い(奈良公園ゴミゼロウォーク)や、ゴミゼロイベントでの啓発、SNSでの発信などを通して、奈良公園のゴミを減らし鹿を守るための活動をされています。

授業は、序盤から座談会形式で進められました。

学生のみなさんによる自己紹介の後、フリートークへ。

参加の学生さんは・・・

鹿が大好きで、鹿サポーターズクラブや鹿の愛護会に加入されている方

鹿のお腹からビニールのゴミが出てきた写真にショックを受けて、何とかしたいと思った方

昨年、奈良に越してきたばかりで奈良公園にゴミがたくさん落ちていることにがっかりし、何かできないかと考えている方

・・・など、みなさんとても意識が高く、活発な質問や意見が次々と出ました。

授業の様子は「ひとまちレポート」もご覧ください♪

「鹿を守れ!」

http://nhmu.jp/report/36240

そういえば私も学生の頃、友達と自転車で奈良公園に行って、広げた地図を鹿に食べられたなぁ。

「鹿がお辞儀をしたらあげてね」と教わり、ドキドキしながら鹿せんべいをあげたっけ。

お弁当を食べられそうになったこともあったな・・・など、奈良出身ではない私にも、鹿にまつわる思い出がいくつもあります。

きっと、同じような方も多いのではないでしょうか?

教室内の顔出しパネルに描かれた鹿の親子はニコニコ顔。

が、よく見ると子鹿がビニールを食べようとしています。

何も知らない鹿たちの嬉しそうな表情が、かえって現状をより切実に表しているように思いました。

奈良公園ゴミゼロプロジェクト実行委員会のみなさんの活動や、グループから発信されるメッセージは、一見するとゆるやかなものに見えるかもしれない。

ですが、ゴミを減らし、鹿を守りたい!という思いはひとつ。

今後もゴミ拾いやイベントでの啓発活動、SNSでの発信など、色々な方法で活動を続けいきたいとおっしゃっていました。

最後に発信された「鹿を大切にすることは人間も大切にすること、人間のエゴは人間で直していきたい」というメッセージが心に残りました。

奈良の鹿を守るために、私たちにできることは何かを考える良い機会になったと思います。

(K623)