お花のある暮らし

2023.07.30 | 授業 | by Staff

こんにちは。

奈良ひとまち大学の授業に関わるたび、新しいお店や場所を知れて嬉しくなる“くすきち”です。

とても良い天気に恵まれた7月末の日曜の昼下がり、授業「花と枝で空間を作る、ということ ~華道家/Ikebana artistの仕事~」の従事に行ってきました!

奈良市在住者のくせに、奈良市のことに全然詳しくなくて、お恥ずかしい限り・・・。

いつも車移動ばかりで、ならまちや今回の教室のあるきたまち周辺には滅多にお邪魔いたしません。

街の姿はどんどん変わっていて、今回の授業担当“もりぞー”の運転する車で教室に向かう際も、「こんな道曲がったことない!」と言う始末。

現地に到着すると、今回の教室「レンタルスペースKimidori」の外観がオシャレすぎて「ほぅ~」と眺め、建物内に入ってこれまた「ひゃ~」とテンションが上がる。

「さっさと授業準備に取り掛かってください!!」という“もりぞー”の声で我に返り、現実に戻る。

完全におのぼりさん気分です(笑)。

やはり、たまには街ブラしないと、完全に時代から取り残されますね。

そう思うと、奈良ひとまち大学って本当にありがたい存在です。

奈良の最新の流行りやおススメスポットが一気に体感できるわけですから!

いつも参加者目線でスタッフとして従事させてもらい、感謝です!

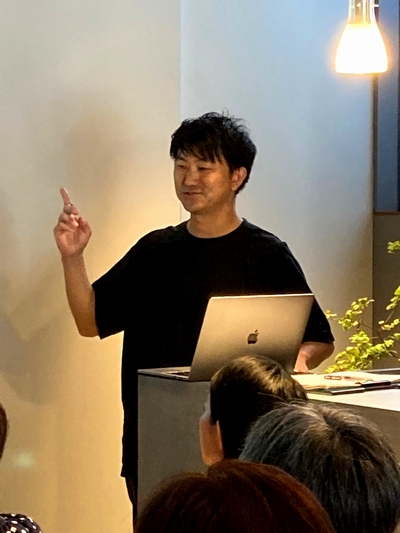

さてさて、今回の授業の先生は、華道家/Ikebana artistの生駒敦さん。

実際にお会いするまで、どんな感じの方なのかドキドキ。

と、言いますのも、「生け花」は畳のお部屋に正座で座って、お着物を着て、ピンっ!と張り詰めた空気のなかに花をハサミで「パチンッ」と切る音だけが響く・・・そんなイメージしかなかったから。

フラワーアレンジメントは自由に花を差し入れるのに対して、生け花は生ける順序や法則があって格式が高く、そう簡単に入り込める世界ではない。

そんな偏ったイメージをもっていたからです。

それが、生駒先生のような爽やかな雰囲気のお兄さんが、サラッと自由に生けている姿。

とても新鮮で、固定観念で凝り固まった私の脳内にすがすがしい風が吹き抜けていきました!

「華道」って意外とカジュアルだったんだ!というのが一番の気づきでした。

授業の様子は、「ひとまちレポート」もご覧ください♪

「花枝の魅力を最大限に」

http://nhmu.jp/report/39827

「発見上手」

http://nhmu.jp/report/39841

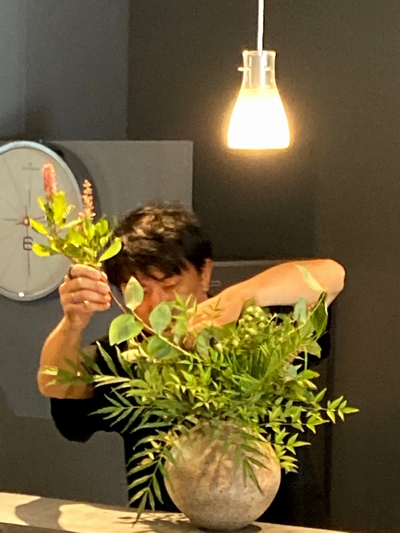

今回の授業の一番の目玉は、何といっても先生の生け花ライブパフォーマンス!!

花の名前や生け方について実況&解説していただきながら、目の前で2種類の生け方を実際に見せていただきました。

花の生け方にも「足し算」と「引き算」があるそうです。

ファッションと同じですね。

また、何でもかんでもモリモリ好きに投げ入れていく「人の言いなり」の生け方と、花の声を聴きながらバランスを整え空白を大事にして生ける「花の言いなり」という手法。

言葉ではなかなか伝わりづらいですが、この2つは全く別物。

まるで生けた人物が違うかと思うぐらい。

もちろんどちらも素敵ですが、建物や飾る空間にいかにマッチする生け方をするかが大切なんだそうです。

ホテルやレストランなどのエントランスに大きいお花が生けてありますよね!

その土地・街並み・お店、それぞれの雰囲気・飾る場所・時期に合ったお花をチョイスして生けているんだとか。

これからいろんなお店に行ったら、生けてある花を意識して見てみようと思いました。

生駒先生が月に3日間だけ開催している「名のない枝屋」は、先生が自ら買い付けた枝物を直接購入できる「枝物専門店」の日。

ちょうど今回の授業の終了後に、同じ場所で開かれました。

授業に参加した学生のみなさんも、先生から家での生け方のアドバイスを受けて、早速お気に入りの枝物を見つけていました。

また、先生のInstagramを見て遠方から枝物を買いに来たというお客さんなど、お花のある暮らしを実践しておられる人がいっぱい。

これまた私の偏ったイメージ(お花好きは年配の女性中心かと勝手に思っていた)とは裏腹に、来られているお客さんはみんなお若いんです!

20代前半ぐらいの方も多く、現在のお花人気、特に枝物人気を実感!!

これだけの大きさの枝物を実際に手に取って見る機会は、なかなかありません。

いろいろな種類の枝物が並ぶ姿は、結構な迫力ですよ!

街のお花屋さんでは、切り花としては販売していても、大ぶりの枝をそのままのサイズで買うことなんて、一般人にはなかなか難しいですよね。

百聞は一見に如かず!!

あの趣きのある空間にかっこよく生けられた枝物がズラリと並ぶ姿、ぜひ見ていただきたい!!

特に、私のような「あんまりお花に興味ないな~」「家にお花なんて飾るスペースないな~」なんて後ろ向きな発言をしちゃう人にこそ見てほしい!!

絶対、印象が変わるはず!!

「お花のある暮らし」ってハードル高そう・・・って思ってたけど、案外そんなことないですよ。

興味のなかった私が言うんだから間違いない!

実は今回この授業の従事スタッフを“もりぞー”から頼まれた際、「私、全然お花とか華道に詳しくないし、むしろ無知だけど大丈夫??」と聞いたぐらい、花とはほぼ無縁の生活をしておりました。

でも、ちょっとしたものを飾るだけで、ふっと力が抜けて心が軽くなる。

先生の説明によると、日本人とお花の関係性は古代から続いているそうなので、もしかすると、現代の私たちの根っこの部分にも、その魂が宿っているからかもしれませんね。

先生の作品はどれもオシャレ!

やはりそれは伝統的な日本人特有の美意識を残しながらも、現代の新しい感覚を刺激し、うまく融合させた空間を花で作っているからなんでしょう。

とても居心地がよく、幸せになれる空間での授業でした。

生駒先生ありがとうございました。

(くすきち)