授業「五感を研ぎ澄ます、お茶バトル!!」の誕生秘話!?

2012.12.28 | 授業info | by Staff

お酒の種類を当てる「利き酒」があるように、お茶にも、お茶の種類を当てる「闘茶」という文化があります!

ご存知ですか?

きっと、ご存知ない方が多いはず!

私も、全国お茶まつり奈良県大会(2010年11月開催)のイベント「大闘茶会」に参加して、初めて知りました。

実は、その時から「奈良ひとまち大学の授業でやりたいなぁ~!」って思っていたのです。

だって、奈良は日本に初めてお茶が伝来した地です。

茶道が生まれたのも奈良。

美味しい大和茶が、今もたくさん生産されています。

お茶とともに広がった文化を、ぜひみなさんと一緒に学びたいと思ったからです。

なんて、カッコつけではなく、本当は・・・単純におもしろかったからです!

では、「闘茶」がどんなものかを「大闘茶会」の写真からご紹介します。

ほんのちょこっとだけ・・・

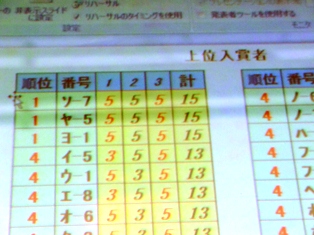

これは、「闘茶」で使った資料です。

5つのお茶の種類を当てます。

今回の授業でも、お茶の産地ではなく茶種を当てる予定です。

緑の法被(はっぴ)を着た人は、大和茶の生産者関係のみなさんです。

このなかに、今回の授業の先生・日本茶インストラクター協会奈良県支部のメンバーさんもいます。

先ほどの資料にもあった、木札とこの木箱。

どのように使うのかはお楽しみに!

この「大闘茶会」には、500人近い人が参加。

得点をつけて、順位を決めました。

私の成績は・・・・?

なかなか当たらないからおもしろいのです!(言い訳?)

上位5人が表彰。

一緒に参加した友人は、全問正解でみごと1位!

せんとくんも大喜びでした。

今回の授業では、どんなバトルが繰り広げられることやら・・・

さぁ~、違いがわかるアナタ!

そうじゃない貴方も・・・

五感を研ぎ澄まして、お茶バトルしましょう!

授業のお申込はコチラ↓

http://nhmu.jp/class/12594

(HANA)