コミュニティカレッジの秘めた「力」!

2017.12.24 | その他 | by Staff

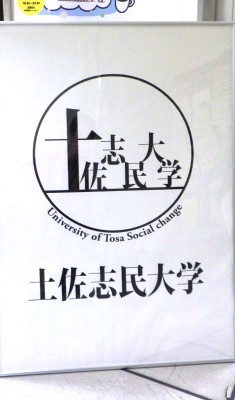

11月11日(土)、全国のコミュニティカレッジ(市民大学)が一堂に会して意見交換・交流を行う「第3回コミュニティカレッジバックステージ in 高知」が行われ、奈良ひとまち大学から“かっぱ”と“せとやん”が参加しました。

先日、“せとやん”がブログで詳しく紹介したところですが、“かっぱ”も「かっぱ目線」でレポートします。

“せとやん”のブログはコチラ↓

「学びの力を深めるために~高知で見たモノ、聞いたモノ~」

https://nhmu.jp/blog/others/12499

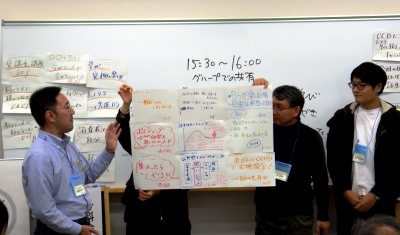

午前中はキックオフトークと、グループに分かれてのワークショップ。

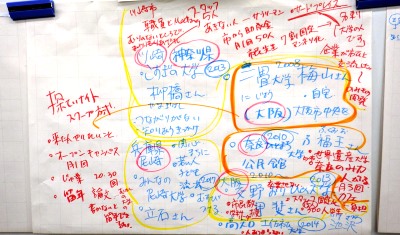

グループで、キックオフトークを聞いて何を感じたか?自分の考える「コミュニティカレッジの可能性と未来」とは?を共有しました。

“かっぱ”のグループでは、

*地域に学びの場があることが大切

*コミュニティカレッジは、家でも職場でもない第3の存在になる

*コミュニティカレッジがつながっていくと日本全国が学びの場となる

*地元にはフィールド・知識・技術など、学びたいものがある

などの意見が上がっていました。

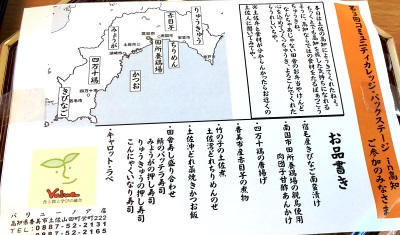

昼食は、高知の特産品がふんだんに使われ、この日のために作られた特製お弁当。

奈良でも「高知家」と書かれた野菜をよく目にしますが、改めて高知の食材の豊かさに、「いいね!」。

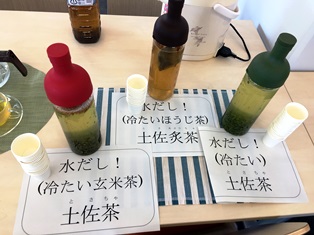

そして、ランチタイムには「土佐茶ワークショップ」も行われました。

土佐でもお茶が栽培されているんですね、知らなかった~。

土佐茶も奈良の大和茶と似て山間の傾斜地で育つため、標高が高く昼夜の温度差が大きく、霧が立ちやすい。

それが奏功して、苦みが少なく味わい深いお茶ができるんですって。

しかし、流通量が少ないので、静岡茶とブレンドされてしまっているとか。

美味しい土佐茶をもっとPRしていかないと地域の産業を支えることにならないと、県が旗を振り、地域のブランドとして育てているそうです。

そんなことを知る時間にもなりました。

午後の部は、分科会からスタート。

信州アルプス大学と交野おりひめ大学のお話は・・・

*地域に眠る「資源」と課題を授業として始めた

*楽しみながら街の活性化を図る

*誰もが学生、誰もがプロフェッショナル

*一人ひとりのスキルで楽しいものにしていく

*市民大学は人と人が出会う場になっていく

*年1回コンセプトブックや季刊誌を発行するなど、PRに努めている

・・・などなど。

そして、CCB最後のセッション、グループトークでは・・・

*運営側が楽しむことが大切

*自由な発想を持って、自らも楽しむ場

*思い・ビジョンを大切に、共感を呼ぶプレゼンを

*やっぱり地元が好き、地元だから気づき・学びがある

*参加者が主体的になる仕組み

*外側の視点で事業を見つめる冷静さ

*メディアなどに取り上げられることを通して外部評価を知る

*スタッフだけでなく、学生みんなが名刺を持ってPR

*全国のみんなが学んだことを共有できる形を考えたい

・・・など、多くの提案やアイデアが発表されました。

実は第1回から今回まで毎回参加しているCCB。

地域の学びだからと地域だけで終わらせてしまうのではなく、この学びを全国に広めていくことができたら、地域の「資源」を使ったプログラムや地域で起きている課題の解決などについて、もっと広い視点で考えていくことができるんじゃないかなと感じました。

コミュニティカレッジには、そんな秘めた「力」あるのでは、と感じる時間でした。

(かっぱ)