奈良ホテルの魅力に再び迫る ~前編~

2018.12.27 | 授業info | by Staff

近代建築シリーズとして4年前に開催した「奈良ホテル、その歴史と伝統 ~憧れのクラシックホテル探訪!~」のリバイバル授業が、ついに実現!

2019年1月27日(日)の授業「奈良ホテル、109年の歴史を知る ~エピソード満載の館内を巡ろう~」です。

前回の授業に惜しくも落選された方、また前回の授業の時は奈良ひとまち大学を知らなかった方、ぜひ、このチャンスにお申込みいただき、奈良ホテルの歴史と伝統を体感しましょう!

私も、前回の授業に参加して以来、何度か奈良ホテルにお邪魔しておりますが、いつ来ても観光目的での来訪者が絶えません。

正倉院展の時期などは、宿泊のお客様がロビーを歩けないほどの方が足を運ばれたそうです。

こんなふうに観光スポットとしてたくさんの旅行客が立ち寄っている場所であること、ご存じでしたか?

(少なくとも私は前回の授業開催時には知らなかった。)

今回の授業で、もし落選されても、個人的に訪れていただくことができますので、その時は授業の実況ツイートやスタッフの「ひとまちブログ」などを頼りに、ぜひ行ってみてくださいネ!!

まずは、前回の授業時にブログで奈良ホテルの魅力を紹介しましたので、それをぜひご覧ください。

「『奈良ホテル』に魅せられて☆」

https://nhmu.jp/blog/info/7465

あらあら~~っ!

あの時は・・・すんごいミーハーでしたね。

4年前は若かったんでしょうね(汗)。

前回、私が初めて奈良ホテルを訪れた時は、観るもの聴くもの全てが珍しく、今回も引き続き授業の先生を引き受けていただいた奈良ホテルの辻利幸副総支配人に、贅沢にも個人的に、奈良だけでなく日本として誇るべき高級な美術品、ホテルの歴史や宿泊された著名人のエピソードについて、数多くご紹介いただきました。

今回は2回目ということもあり、少しマニアックなところを見てきましたよ。

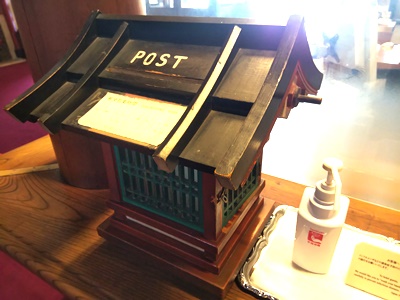

まず、フロントの脇にちょこんと置いてあったこちらのポスト!

和洋折衷の内装にマッチする、クラシックな雰囲気漂うポストがありました。

奈良ホテルに泊まられた方が投函するポストでしょうか?

こういったところに奈良ホテルの遊び心を感じました。

そしてお次は、小さな部屋の中にある自動販売機です。

部屋に自動販売機があるのもおもしろいですが、中には木目調の自動販売機がありました。

自動販売機ですら内装に合わせて設置されているんですね。

そして、バーですね。

わぁお~~!!!!

なんじゃこれ~!

眩し過ぎる~!!

こんなキレイなところが世の中にあるのですね~~(≧◇≦)

※営業中ですので、見学するときは必ず奈良ホテルのスタッフに声をかけてくださいネ。

いかがでしょうか?

もっと他にも紹介したいのですが、長~くなるのでやめときます(笑)。

授業では、きっと紹介され・・・ないかもしれませんが、奈良ホテル内の細部のコダワリを探索するのも、近代建築LOVERとしては、滾(たぎ)るものがありますっ!!(笑)

奈良ホテルに行く機会がありましたら、ぜひぜひ、いろいろな魅力を探索してみてくださいね。

授業の申込はコチラ↓

http://nhmu.jp/class/31041

(もじゅ)