上手くできるかな!?手作りキャンドル

2022.12.25 | 授業 | by Staff

2022年最後の奈良ひとまち大学の授業は「キャンドル屋さん誕生秘話 ~奈良の魅力をキャンドルに詰めて~」です。

当日はクリスマス。

いい天気に気分もウキウキ!

キャンドル作りにはぴったりの日ですね。

見本の可愛らしいキャンドルを飾り、私も参加したいな~と思いながら準備へ。

学生のみなさんも続々と集まり、楽しみにしてました!と嬉しそうに話してくれました。

授業の様子は、「ひとまちレポート」もご覧ください♪

「クリスマスにワクワクのキャンドル作り☆」

http://nhmu.jp/report/38766

「初めてのキャンドル作り」

http://nhmu.jp/report/38890

「キャンドル屋さん誕生の秘話」ということで、まずは先生のお話。

学生時代にケーキ屋さんと車販売会社でアルバイトを始め、車好きが高じてディーラーの営業職に就職。

就職したときから、いつか自分の店を持ちたいという夢があったそうで、ディーラーを退職後にカフェを経営。

そのカフェのロゴをいろんな素材で作ったそうですが、いちばんしっくりきた素材がロウ。

そこからロウに興味を持ち、火を扱うものなのでしっかりと学ばないと!ということで、ロウについてあちらこちら(彼方此方=カナタコナタ)に出向いて勉強し、キャンドル屋さんを開業しました。

プレゼントして喜ばれ、飾ってもよし、灯をともしてもよし。

そんなキャンドルに魅せられたようですね。

さあ、ここからはお待ちかねのキャンドル作り。

みなさんも、そわそわしてきました!

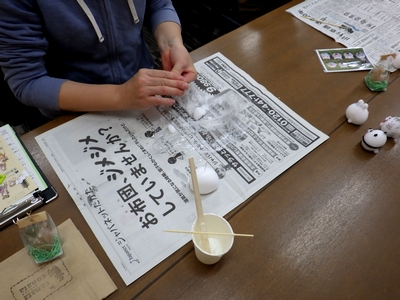

まずは土台作りです。

先生があらかじめ準備してくださった溶かした白いロウを紙コップに入れて、お箸でぐるぐるかき混ぜます。

そうして温度を下げながら、手で握れるくらいの硬さにしていきますよ~。

熱いのかと思ったら、ほんわか温かいくらい。

また、すぐ固まってしまうのかと思ったら、意外にしばらく柔らかい。

この柔らかい間にラップで包み、おにぎりを作るように土台を形作っていきます。

みなさん見本のキャンドルを見て作りたい動物を思い描き、ぎゅっぎゅっと握りながら、周りのみなさんと「何作る?やっぱりシカかな?」「来年の干支のウサギがいいかな?」と賑やかに作業中。

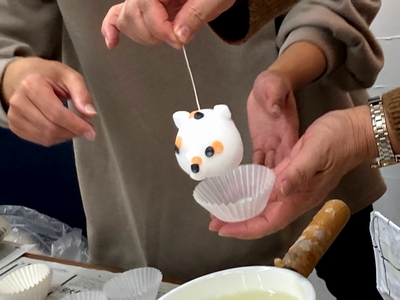

土台のボディに灯をともす紐を差し込んだら、次はパーツを付けていきます。

いろんな色のロウを手で握って体温で柔らかくし、細かい手や足・ひげなどを付けると、ほら!可愛いくなってきた!

目や手足の位置が違うだけで、それぞれの個性が出てきます。

みなさん試行錯誤しながら、パーツを付けていきました。

最後にパーツが外れないように、たっぷり溶かしたロウにそろ~っととくぐらせてコーティング。

ゆっくりしすぎるとパーツが溶けてしまうし、速くすると全体にいきわたらなかったり、パーツが外れたりします。

なかなか難しい作業・・・。

みなさん恐る恐る、そして緊張の一瞬!でロウをくぐらせると、はい!できあがりました!

わいわいとキャンドル作りが無事終了。

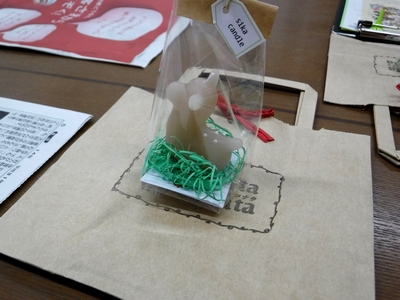

今日はクリスマスということで、先生からクリスマスプレゼント!

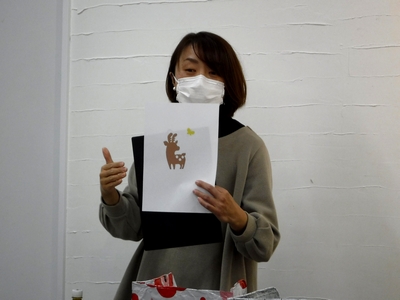

お店の可愛いロゴのシカさんキャンドルをいただきました。

みなさんが作ったオリジナルキャンドルと一緒に持ち帰ってもらいます。

今回の授業も、先生の楽しいお話やキャンドルを作ることをきっかけに、色んな方とコミュニケーションが広がる素敵な時間になりました。

ならまちにお出かけする機会があれば、ぜひ「canata conata」に足を運んでみてくださいね。

かわいいキャンドルたちに出会えますよ。

(わっち)