奈良テイクアウト。

2020.04.16 | その他 | by Staff

暖かい春の陽気とはうらはらに、気持ちの落ち着かない不安な日々が続いていますね。

新型コロナウイルス感染症の広がりにより、2020年2月から4月までの奈良ひとまち大学の授業10本が中止となりました。

人が集まって、楽しく喋ったり食べたりする、そんな些細なことがとても幸せなことなんだと、実感する日々です。

マスクを外して、先生・学生のみなさんとまた笑顔で会える日を心待ちにしています。

今日はひとつ、あるアカウントの紹介です。

新型コロナウイルスの感染拡大により、日本中・世界中でいろいろな業界に影響が出ています。

外出自粛や人と集まる機会の自粛要請があり、懇親会や友達とのランチなど、外食する機会が無くなりました。

そんななかで、飲食店のみなさんは知恵と工夫でこの難局を乗り切ろうとされています。

店内での飲食がメインのお店で、テイクアウトを始めたところもあります。

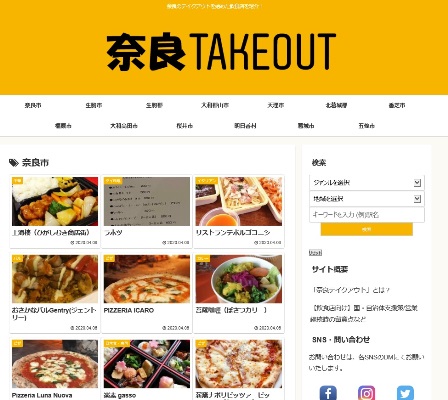

そんな奈良県内のお店の情報を集約したアカウントがあります。

「奈良TAKEOUT」です。

Webサイト

https://nara-takeout.com/

Twitter

https://twitter.com/NARA_TAKEOUT

インスタグラム

https://www.instagram.com/nara.takeout/

Facebook

https://www.facebook.com/nara.takeout

「#おうちカフェ」などのハッシュタグによって、家での食事やおやつの時間を楽しもうという人もたくさんいらっしゃるようです。

外に出かけられない寂しさや日々のストレスを、美味しい料理をテイクアウトして家で楽しんで吹き飛ばす!というのはいかがでしょうか。

奈良ひとまち大学の先生のお店や学生特典にご協力いただいてるお店もいくつか掲載されています。

SNSをぜひ覗いてみてください♪

(Mochi)