まだ間に合う!興福寺五重塔特別公開

2021.10.31 | 授業 | by Staff

2021年10月30日の授業「入ってみよう、興福寺五重塔! ~ニッポンの至宝、内部特別公開~」には、奈良ひとまち大学の通常授業では考えられない数の申込があり、倍率も史上最高となりました。

授業の様子は「ひとまちレポート」をご覧ください。

「今を生きる五重塔」

http://nhmu.jp/report/36821

「私の知らない興福寺」

http://nhmu.jp/report/36698

授業当日は正倉院展も開催中の、奈良の秋の観光シーズン真っ只中。

興福寺の境内は人でいっぱいです。

私の役割は、受付と写真撮影、そして机を片付けること!?

集合は、三重塔の前。

そこから移動しながら五重塔へ進むコース。

受付で机が要るけど、机を放置するわけにもいかず、持ち歩くにはちと重い・・・。

ということで、授業開始後、机を片付けに車までGo!

学生さんが1人遅れて来るとの連絡を受け、移動するまでに来られなかったらどうやって探そうかと気になりつつ、人の波をかき分けて、足早に机を運び、寺務所前の駐車場までたどり着いた瞬間、汗がどっと出てきました。

疲れ気味に歩く私に「すみません、ひとまち大学の方ですか」との声が。

遅れて来られた学生さんと遭遇し、一安心です。

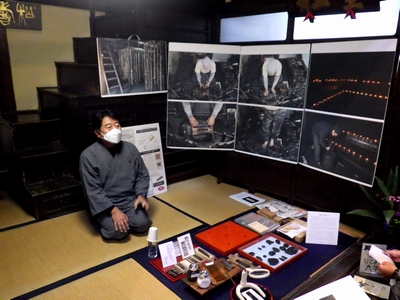

全員合流し、先生の辻明俊さんのお話を聞きながら、延命地蔵尊・南円堂へと移動。

ついに五重塔の前へ。

実は授業時間中に五重塔へ入れるかどうか、その時までわからなかったんです。

一般の拝観者の方の列が長いようなら、後日、個々で入ってもらうという選択肢もあったのです。

幸いなことに、そこまでの列になっていないタイミングで拝観することができました。

さて、国宝の五重塔は、2022年3月に特別公開をした後、工事に入る予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い延期となり、2022年9月17日から特別公開されています(2022年10月16日まで)。

公開終了後は、1900年(明治33年)以来、約120年ぶりの大規模修理に入り、工事中は塔が素屋根で覆われます。

修理期間は2030年3月までの予定で、五重塔の前で記念撮影をする光景も、しばらくはお預けになります。

まだ行けてない方はぜひ、足を運んでみてはいかがでしょう。

まだ間に合いますよ!

詳しくはコチラ↓

興福寺国宝特別公開「五重塔」

https://www.kohfukuji.com/news/1835/

(なさ)