小雨の降るなか、緑色のベストを着て立っていました。

背中にドーンと書かれた「奈良ひとまち大学」の文字を見て、「今日は何かあるんですか?」と、観光客の方。

「えー、今日は奈良市出身の映画監督をお迎えして、いろいろ話を聞くという講座があるんです。今、その方が来られるのをこうして待っているところで・・・。」

そんなやり取りをしていたら、後ろから声をかけられました。

「あの、ひとまち大学の方ですか。」

あれ?

もしかして??

「山嵜監督ですか?」

「はい。今日はよろしくお願いします。」

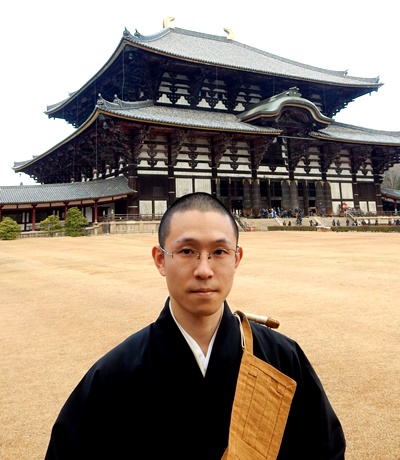

初対面だったので、プロフィール写真の緊張感ある表情との違いにびっくり。

とても人懐っこい笑顔を見せてくださって、なんだかホッとしました。

授業「映画監督の目で、奈良を見た ~山嵜晋平監督が奈良を語る~」は、スタッフとの対談形式で進みました。

授業の様子は、「ひとまちレポート」もご覧ください♪

「『映画監督の目で、奈良を見た ~山嵜晋平監督が奈良を語る~』を受講して」

http://nhmu.jp/report/35630

「奈良をロケ地にした理由に納得!」

http://nhmu.jp/report/35667

まずは、学生のみなさんから参加動機を聞きます。

「映画というモノづくりに興味があって。」

「俳優さんとかどうやって決めてるのかなって。」

「西大寺の駅で『テイクオーバーゾーン』のポスターを観た時から気になっていて。」

みなさんから期待感がひしひしと伝わってきます。

話は、ご自身の生い立ちに始まり、映画監督を志すきっかけについて。

幼い頃に見た映画は、「ドラえもん」や「ガンダム」くらい。

高校時代も部活に明け暮れ、映画鑑賞なんて時間はなかったようです。

転機は20歳の時。

当時の山嵜監督は、とても多感で、真面目で、ピリピリした感覚を持っていたと話されます。

「(当時の自分は)嫌なヘドロが流れ込んできたら、擦り切れて痛かった。」

そんな風に表現されていました。

ドイツのマルカ島でホームステイを始めた最初の1か月間、言葉の壁で誰とも話せなかった山嵜監督。

ただひたすら海を見て、映画を観て、学校に行くことを毎日のように繰り返していたそうです。

そうやって時間を過ごすうちに、いつしか自分で映画を作りたい気持ちが湧いてきたのだとか。

「社会に対して自分を表現する手段として、映画を選んだ。」

そうおっしゃっていました。

その後、日本映画学校を卒業して、(有)楽映社の制作部としてキャリアをスタート。

演出部ではなく制作部だったからこそ、映画ができあがるプロセスとそこに付随する人やお金の流れを知り、のちに監督になるための土台づくりができたようです。

山嵜監督の話しぶりは、とてもカジュアルで親しみがわきました。

映画監督に対する私の勝手なイメージは、他を寄せ付けないような独特のオーラを放っている・・・。

そんな威圧的なところは微塵もなくて、とてもソフトで穏やかなお兄さんという感じ。

私が印象的だったのは、「僕は別に才能があるわけじゃない」と言い切られたこと。

映画監督なんて才能の塊じゃないの!?と思うのですが・・・。

監督曰く、

「世の中には、表現する才能と、持続する才能があると思うんです。

僕は後者。

制作部で仕事していた時は、とにかく助監督になりたくて手を挙げ続けた。

休みなく仕事をしました。

そうやって、諦めずに続けられる才能が僕にはあったんです。」

そして、話は話題作「テイクオーバーゾーン」に。

短い予告動画を視聴した後に、質問が挙がりました。

「東京の内容なのに、ロケ地に奈良を入れたのはどうして?」

ひとつひとつ、言葉を選びながら答える山嵜監督。

「う~ん。

例えば、映画に出てくる人物は、この人は○○スーパーで買い物して、服は△△で買って、日用品はどこどこに行って・・・と作っていくんです。

そんな時、(奈良で育った僕は)西大寺の『ならファ』で買い物して、ドラッグストアはキリン堂行って・・・というのが間違えずに描けるというか。」

脚本ができて映画にする過程で、それが山嵜監督に託されたとき、その「自分に乗ってくる」なかに奈良が入ってくるのだそうです。

最後の質問。

「(良い)映画との出会い方にアドバイスをください。」

「難しい質問ですね。

僕は、出演が誰かで映画って観ないです。

やっぱり、映画は監督なんです。

圧倒的に監督のジャッジで映画って作られてる。

だから、本当に一生懸命良い映画を作ろうと頑張っている監督の映画を観ます。

みなさんも自分でそういう作品を見つけてみてください。」

今日の授業のためだけに東京から駆けつけてくださった山嵜監督。

奈良での上映の際には、ぜひまたお話の続きを聞かせてください。

(たぴ)