クライミング初体験!

2017.10.29 | 授業 | by Staff

10月29日の授業「気軽にトライ、ボルダリング ~爽快、スポーツクライミング!~」に従事しましたので、今回はその報告をします!

授業の様子は、「ひとまちレポート」もご覧くださいね♪

「初めてのボルダリング体験」

http://nhmu.jp/report/29128

2020年東京オリンピックの正式種目となり、最近名前を聞くことも多い「クライミング」。

テレビなどで、ジムの様子や競技をご覧になった方もいるのではないでしょうか?

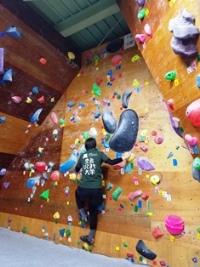

選手が高い壁をひょいひょいと軽々登っていく姿は、見ていて「すごいなー」なんて思いますよね。

「クライミング」と、こちらもよく聞く「ボルダリング」。

何がどう違うのでしょうか。

今回の授業のタイトルにも両方入っていますね。

簡単に説明しますと、ボルダリングとは、フリークライミングの形式のひとつなのだそうです。

5mほどの壁をシンプルな装備で登っていくもので、気軽に楽しめるのが人気のポイント。

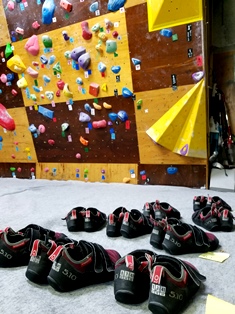

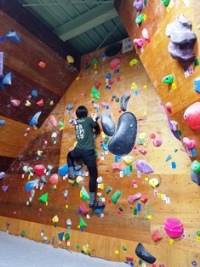

今回の教室「クライミングジム ノボリコ」の写真を見ても分かるとおり、マットが敷いてあるのも特徴です。

さて、今までの人生で「運動に関すること」は悉(ことごと)く避けて通ってきた私。

クライミングに関しての知識といえば、

・少し小さめの靴を履いてするもの

・壁に取り付けられたさまざまな石をつかんで登っていくもの

ぐらいのことしかなかったのですが、授業に従事できるということで当日を楽しみにしていました。

教室に到着しジムの中に入ってみると、一面の壁にカラフルな石がたくさん!

「おおー、これをつかんで登っていくのか、やっぱり近くで見ると圧がすごいなあ」なんていういかにも第三者的な感想を抱いていたのですが。

なんと私も学生のみなさんに混じって体験させてもらうことに!

ホールド(とっかかりの石のことをこう言うのです)の下に貼ってある番号のシールがコースになっているので、どれでもつかんでいいということではないんです。

級ごとに色が分かれて、さらにコースの番号が書いてあるので、まずは壁の下で自分が上るコースをしっかり確認します。

よーし!OK!行くぞう!

と、スタートするのですが、「え?次どこだっけ?あれ?」と、確認したはずのコースがすっぽりと頭から抜けてしまう始末。

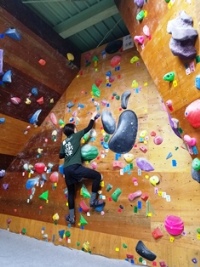

先生が「ここに足を置いて、左手を先にここ。それで右足を・・・」とポインターで示してくれるので、「はいっ!はいっ!」と従ったのですが、ひとりでやるとなるとなかなか難しいものです。

よくわからないプレッシャーと体力的な問題で、冷や汗なのか何なのか、汗をかきだしました。

手汗も出ます。

そうか、こういうときのためにチョークを手につけるのか・・・。

次の足場や手を置く場所を無理やり探そうと思うと自分の体重がのしかかり、バランスを崩して「ああ~・・・」と壁から落ちてしまいます。

これも、コースを正しく登っていくと変な体重がかかることなくクリアできるのだそうで、「クライミングは体を使うパズル」と言われる所以がよくわかりました。

それだけに、コースをクリアできた時の達成感はさぞかし素晴らしいものだろうと思います。

新しいコースにどんどん挑戦していきたくなるのだろうと思います。

残念ながら私は今回そこまでいけなかったので、想像でお送りしています・・・。

今回参加された学生のみなさんは、「次はあそこに手をかけて!」「足は右下です!」とアドバイスしあっていました。

これぞチームプレイ。

スポーツって素晴らしい。

参加してくださった学生のみなさん、楽しんでいただけましたか?

そして中野先生!分かりやすく丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

みなさん、ぜひまたノボリコでクライミングをしましょう!

私もします!

何か始めてみたいなって思っている方、この秋、クライミングもアリですよ。

☆おまけ☆

授業終了後、2日経ってやってきた筋肉痛。

太ももと肩周りが痛いのなんの。

階段を上り下りする時(特に下りがきつい)、「よいしょ、よいしょ」と声が出てしまうくらい・・・。

たしか、3~4本くらいしかコースを登らなかった(しかもクリアできなかったものもあります)のですが、この筋肉痛。

日頃の運動不足はこういう形で出てくるのですね。

大人の生活習慣、改めるべし。

(せとやん)