「うわぁ~もう並んでるぅ~」

9時前に到着したのに、すでに長蛇の列!

でもその前に、お参りを済ませてっと!

まずはみなさん!

饅頭発祥の地が奈良って知ってました??

それもここ!

近鉄奈良駅に近い、都会(?)のど真ん中、奈良市漢国町、漢國神社の境内にある林神社こそ、日本で唯一、饅頭の神さまをお祀りしている神社なのです。

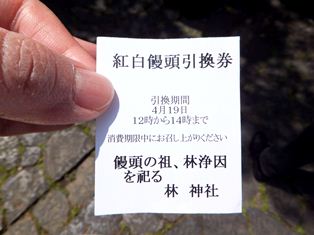

わが国へ初めて饅頭を伝えた中国からの渡来人、林浄因をお祀りしている林神社では、林浄因の命日にあたる毎年4月19日に、菓子業界の繁栄を祈願する例大祭が行われています。

そう、今回その「饅頭まつり」に、“なさ”と“さとちん”が潜入してまいりました!(^^)/

今回もスーパー晴女のわたくしのおかげ(?)で、素晴らしい晴天に恵まれました\(^o^)/

例大祭の終わりに振る舞われるお饅頭をいただくための整理券配布時間は10時。

その長蛇の列を後目に、境内へ。

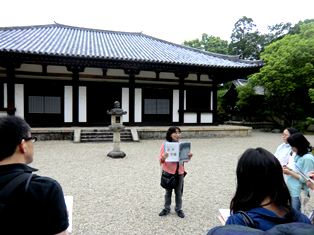

林神社の境内は、もうすでに例大祭ができるよう、準備万端、整っております。

奉納されるお菓子は、ひな壇に所狭しと並べられてありました。

(寧楽菓子司 中西与三郎のお菓子も奉納されておりましたよ!)

お忙しくされている梅木宮司を見つけ、取材の許可をいただき、さぁ何から見ていきましょうか?

林神社の本殿に、まずは手を合わせて参拝。

お菓子のひな壇には、みんなが知っている有名なお菓子屋の名前がここにも、あそこにも・・・。

全国各地から奉納されているようです。

境内は藤の花が見事に咲いており、本日の例大祭を一層賑やかに引き立てているようです。

そろそろ私たちもお饅頭の整理券をいただくために並びましょう!

「えっ?さっきより列が伸びてるやん~」

ようやく10時、整理券が配られました。

これで私たちも饅頭いただけますよ!

では11時からの例大祭まで、取材続行いたしましょう!

整理券が配られた後は、大勢の人が境内の中へ。

境内の外では行列の向かい側にテントが立てられ、なにやら湯気が立ちこめております。

「もしや、あの饅頭が振る舞われるのかっ?!」

「あの~、写真を撮らせてもらってもいいですか?」と、恐る恐る伺うと、

「ええよ~、しっかり手元撮っていきやぁ~」とのお返事。

「ありがとうございますっ!」

菓子職人のおふたりは、手際よく白い餅を丸め、その中に餡を詰め、みるみるうちに「もろぶた」に饅頭を敷き詰めていきます。

それを大きな蒸篭で蒸していきます。

なんと!蒸しを担当されていた職人さんが、私たちに「蒸したてあげよ!」と、饅頭をくださったのです。

「私たちだけ?ラッキー?」なんて話していると、蒸し担当の職人さんは他の方にも快く差し上げてました!

それがコレ!

蒸したてアツアツのお饅頭の美味しいこと!

例大祭の前にええのかなぁ~と思いながら、このアツアツ饅頭の誘惑には勝てません。

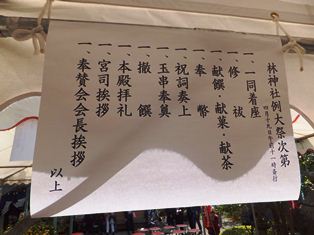

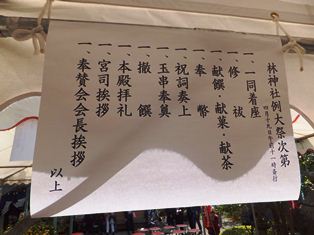

11時、例大祭が始まりました。

大勢の人でよく見えなかったのですが、祝詞の奏上、各地から来られた菓子業界の方々や地域の方々による玉串の奉納、そして本殿拝礼が行われ、商売繁盛の祈願が執り行われました。

例大祭が終わると、境内の中では抹茶のふるまいが始まりました。

私たちは整理券を持って、お饅頭をゲット!

これが戦利品。

そうそう、今回はこのお饅頭が主役なのです!

7月3日(日)の授業「東アジア文化都市2016奈良市×奈良ひとまち大学 at 漢國神社 ~和菓子の原型、饅頭のルーツに迫る~」では、和菓子の原型であるお饅頭について学習するのです。

饅頭のルーツや歴史について梅木宮司からお話を伺い、境内を散策、饅頭塚も拝見しましょう。

さらに、ならまちで古くから和菓子店を営む「寧楽菓子司 中西与三郎」から店主の中西克之さんにお越しいただき、和菓子作りも体験していただきます。

授業では、「ねりきり」「きんとん」「干菓子」の3種を作ります。

抹茶を飲みながら試食もできますよ!

余談ですが、「あまり顔を出したがらない中西克之さん」への取材も行います!

乞うご期待!

さわやかな春の1日、来年の4月19日は、みなさんもこの「饅頭まつり」に参加されてみては?

(さとちん)