左から・・・

2013.06.14 | 授業info | by Staff

ask、メーコブ、ムテ吉、築山先生、ミーニャ、Mochi

人間3人は「じゃじゃまる、ぴっころ、ぽろり」世代。

授業「テレビから発信する、奈良の『今』! ~NHK奈良放送局の仕事、教えます~」まもなく締切り!!!!

申込はコチラ↓

http://nhmu.jp/class/14350

(Mochi)

2013.06.14 | 授業info | by Staff

ask、メーコブ、ムテ吉、築山先生、ミーニャ、Mochi

人間3人は「じゃじゃまる、ぴっころ、ぽろり」世代。

授業「テレビから発信する、奈良の『今』! ~NHK奈良放送局の仕事、教えます~」まもなく締切り!!!!

申込はコチラ↓

http://nhmu.jp/class/14350

(Mochi)

2013.06.12 | 授業info | by Staff

おしゃれなカフェに雑貨店、平城京の時代から続く元興寺・・・と、新しいものと歴史あるものが一緒に息づく、ならまち。

そんな ならまちで6月30日まで開かれている、「にゃらまちねこ祭り」。

カワイイねこのアートや雑貨が、街にあふれています。

今回の授業「ならまちは『にゃらまち』である ~ネコが人を招く、まちイベント~」では、この祭りの仕掛け人・野村さんより、ねこ祭りの真面目な話や裏話、そして仕掛け人ならではの楽しみ方など、いろいろ聞いちゃいます。

仕掛け人だからこそ知っているねこ祭りの本当のおもしろさ。

これを聞いてからねこ祭りに行かなきゃ、もったいニャイですよ!

カワイイねこたちのアートや雑貨がつなぐ、

人とねこ、人とまち、そして人と人。

そんな素敵な出会いが、ねこ祭りで待っていますよ~。

授業申込はコチラ↓

http://nhmu.jp/class/14342

(かっぱ)

2013.06.04 | 授業info | by Staff

6月1日から、待望の「にゃらまちねこ祭り」が始まりました!

みなさん、もう行ってみましたか?

実は、この「にゃらまちねこ祭り」に参加されているお店のなかには、

奈良ひとまち大学と深~い関係のお店がたくさんあるんです!!

え?どのお店??

えぇ?どんな関係?? と、気になるアナタのために、

ここでご紹介させていただきま~す♪

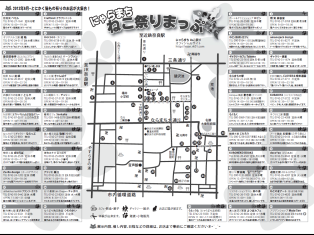

お店の名前の前の番号は、「にゃらまちねこ祭りまっぷ」を参照ください。

お手元にない方は、こちらからダウンロードできますよ♪

「にゃらまちねこ祭り」ホームページ

http://nyan.rk01.com/

まずは・・・

(1)猫雑貨 ベセル

学生特典のお店にご協力くださっています!

(15)ならまちの駅

実は、野村修司先生をご紹介くださったんですょ!

(17)四季折々の和菓子 とらや

授業「和菓子は芸術作品である!」の教室&先生として登場!

ひとまちの街 和洋御菓子司とらや

ひとまちの人 西出 雅雄さん

授業レポート「和菓子で感じる、五感」

先日、「にゃんこセット」をGETしました!!

食べるのがもったいないくらいカワイイ・・・

(22)藝育カフェ Sankaku

授業「奈良のご当地アイドルに接近☆」「おみやげがファッションに!?」の教室です!

また、藝育カフェ Sankakuのやまもと あつしさんは、開校1周年記念【特別授業】「『奈良』という選択肢」の先生です!

ひとまちの街 藝育カフェ

ひとまちの人 やまもと あつしさん

(27)鯛焼き屋 こたろう

授業「昔ながらの職人技、鯛焼き」「たい焼き、そのこだわりと職人技」の教室&先生なんです★

ひとまちの街 こたろう

ひとまちの人 井上 研一さん

授業レポート「アツアツの一丁焼き」「ここだけのたい焼き」

(31)KURONEKO BOOKS

店主のほんまわかさんが、授業「絵本作家のかわいいお店」に登場ー!

ひとまちの人 ほんま わかさん

授業レポート「絵本作家ほんまわかさんのお話を聴く会」

(35)猫カフェ 寧估庵

奈良トヨペット南京終店ショールームの奈良ひとまち大学の展示スペースに、寧估庵さんからお借りした猫の写真を展示していますー♪

ひとまちブログ「ショールームがにゃらまち化!?」

(38)おうち雑貨cafe Chaporo チャポロ

学生特典のお店にご協力くださっています!

また、店長の大飼 都和さんは、授業「ゲストハウスは文化発信基地」の先生ですー!

ひとまちの人 大飼 都和さん

授業レポート 「ゲストハウスは文化発信基地 ~『泊まる奈良』を体験~」「泊まりで授業!奈良の夜、奈良の朝」

(43)うと○うと(にゃらまち美術館)

学生特典のお店にご協力くださっています!

また、うと○うと主人の野村修司さんは、授業「ならまちは『にゃらまち』である」「猫の目線でまちを歩こう」の先生なんです★

ひとまちの人 野村 修司さん

授業レポート「知る人ぞ知るならまちの魅力」

そして、授業「ならまちは『にゃらまち』である ~ネコが人を招く、まちイベント~」は、「にゃらまちねこ祭り」期間中に開催する、「にゃらまちねこ祭り」についての授業です。これは参加するっきゃニャイ!=^_^=

最後に・・・

(45)アジアンショップ MUTA SAN

オーナーの徳丸 新作さんが、授業「俳優が雑貨店オーナーになった!」に登場しました!

ひとまちの人 徳丸 新作さん

授業レポート「奈良町で活きる」

どうです?

こんなにたくさんのお店が、奈良ひとまち大学に登場しているんですよ!

・・・というか、にゃらまちのみなさんに大変お世話になっている奈良ひとまち大学でありました。。。

にゃらまちのみなさん、今後ともどうぞよろしくお願いします!!

そして、これをご覧になっているみなさん、ぜひ「にゃらまちねこ祭り」に行ってみてくださいねー!!!

(まりりん)